王寅春(1897-1977年),1910年拜制壶艺人金阿寿为师,学习紫砂陶艺。3年满师后,上门帮客户当制坯师傅。1921年起,因他制坯手艺特好,上海客户向他长期定制各式水平壶,他用印“阳羡惜阴室王”盖于壶底,“寅春”章盖于壶,从而名扬上海。后来,蜀山金石篆刻家潘稚亮刻“王寅春”方章相赠,他宝爱此印,一生一直用这方印钤于壶底。

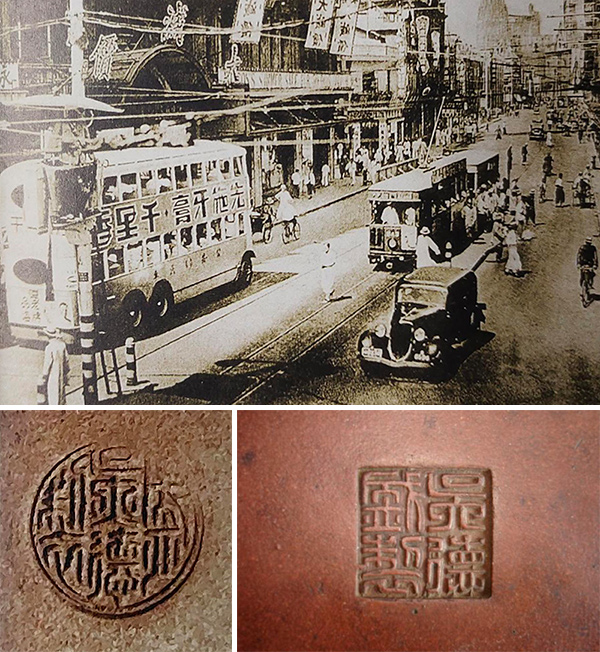

1934年吴德盛定制销往国外的300套小花盆,因期限紧迫,他率先创用模具制作,提高效率,速度加快,如期完成任务。1935年,到上海为古董商龙怀希仿制紫砂古董,使他接触明清的紫砂精品,反复揣摩造型特点,研究制作手法,把握住各前辈名人造型的形和神,成功地复制陈鸣远、徐友泉、陈光明和陈子畦等作者的作品。

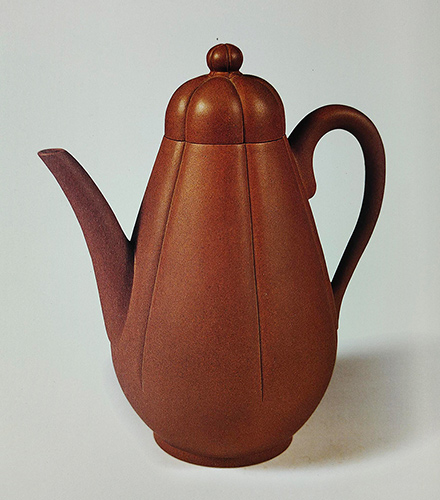

1937年抗战爆发,上海沦陷,他不惜抛弃生活用品,却带回制壶样板和特制的工具,为他以后在壶艺上的发扬光大起到很大的作用。返家后仍以制壶为业,制作了销往欧洲的15头咖啡具和销往泰国的洋桶、线圆等造型的壶。为解决生计亦帮窑户制作各式中低档茶壶,这就是盛誉一时的价廉质高的“寅春壶”(他通常只用一颗印章,不论档次高低)。常年制作以高档壶为主,期间也曾制作96头紫砂高档餐具,成为历史之最。

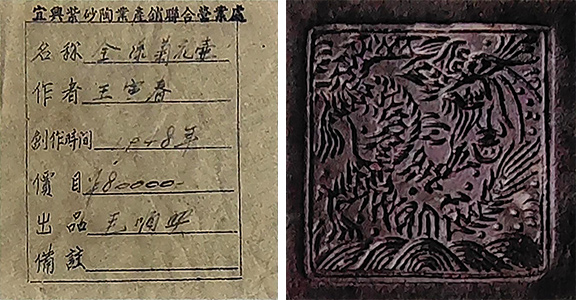

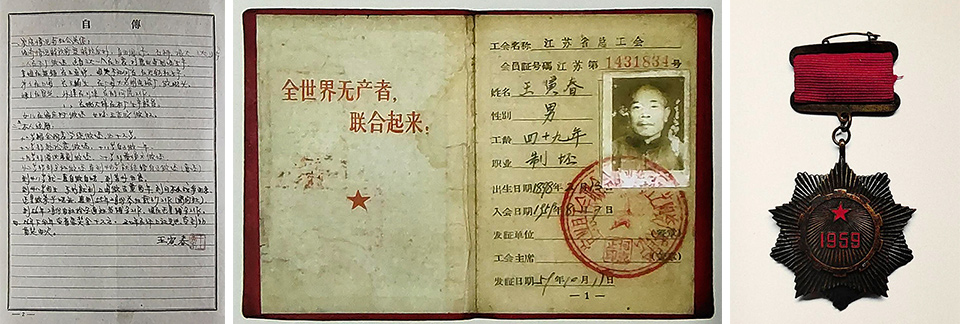

1948年参加上袁壶、缸生产合作社。1956年与吴云根各带一个班作为成型辅导员。1959年、1960年2次被评为省劳动模范,曾带2批艺徒。多次承制国家领导人出国礼品“13头咖啡具”、“5头梅花周盘茶具”,创作“玉笠壶”、“八方盅钟壶”、“六方菱花壶”、“纹井壶”。

王寅春是紫砂制作功力很深的艺人,制作茶壶以既多又快又好而着称。他所制的茶壶,造型雍容大方,规矩挺括,光润和洽,口盖准缝严密。王寅春技艺的风格主要体现在方器及筋纹器造型上。代表作品除前提及的,还有铜钟六方壶、汉君壶、小梅花壶、高流京钟壶,以及各种花盆、花瓶、花插等共达60多种。王寅春的一生为紫砂工艺的发展作出了重大的贡献,在紫砂历史的长河中将不可磨灭。

淘壶人紫砂艺术馆藏 查看详情>

北京匡时2011年拍卖成交价86.25万

南京博物院藏

宜兴紫砂壶贵在全手制作,看泥、看工、看型,亦看人。千年紫砂,这漫漫历史长河中,流传下来的是代代手艺人的传承。技艺的传承是一种认同、一种坚持,更是一种精神与情怀的延续,这份难能可贵的品格,也将伴随着这一紫砂世家,一路延续、发展,在紫砂的文化历史中,留下宝贵的财富。

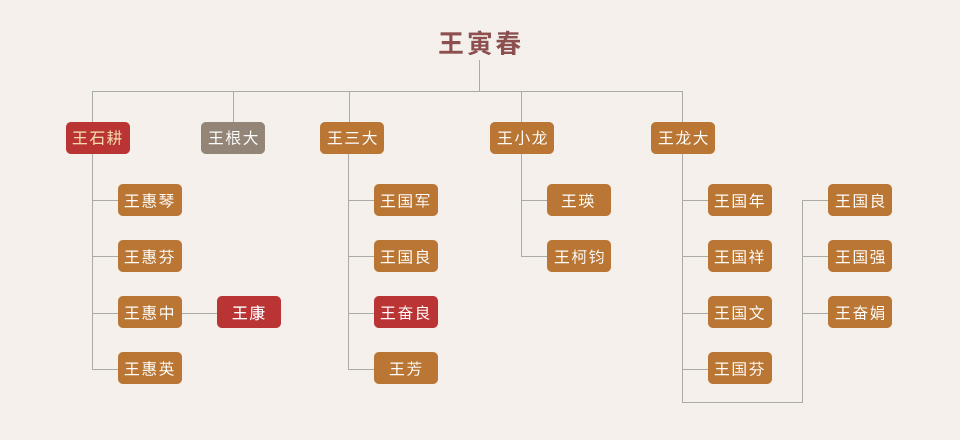

在王寅春先生的艺术生涯中,他除了自己在技艺传承、作品创新上取得卓越成就外,不仅亲授了王石耕、王三大、王小龙三位成绩斐然、享誉紫砂界的王氏衣钵传人,他还在艺徒培训、辅导紫砂新人方面作出了不懈努力,毫无保留地传授制壶技术,以身示范、严厉严谨、一丝不苟的创作态度和处事作风影响了一代紫砂艺人。

王石耕,原名王长根,1922年出生于宜兴王氏紫砂世家,正高、江苏省名人、现代紫砂界“实力派代表”。其父王寅春是清末民初紫砂壶制作大家,为“民国七艺人”之一。王石耕子承父业,从小就跟父亲学艺制壶,在王寅春的严格要求下,练就一身过硬的本领,秉承乃父衣钵,成为“王派壶艺”的嫡传。擅长筋纹器、方器,“王派壶艺”传人,惜于2014年去世。

王奋良,男,1964年出生于上袁村,2013年高工,师从父亲王三大,紫砂七老之王寅春之孙,是王氏家族中第三代继承人。1964年生于宜兴,1986年大学毕业后,随父辈学艺,并经常受到伯父王石耕、叔父王小龙的悉心指导,作品手法全面,别具一格。所制作品都被台湾多种书刊发表。

王康,百年王氏紫砂艺术第四代嫡系传承人、王寅春紫砂技艺传承人、非物质文化遗产传承人、上海市工艺美术学会紫砂专委会委员、无锡书法家协会会员。作为“紫砂七大老艺人”之一王寅春之嫡系长重孙,自幼跟随爷爷“中国陶瓷艺术终身成就奖获得者”王石耕大师学习制壶技艺,另有父亲高级工艺美术师王惠中在旁悉心指导,从小便在紫砂氛围浓厚的家族中耳濡目染,在家传紫砂技艺感染下,颇得王氏一脉紫砂艺术真谛。

20世纪50年代,紫砂工艺得到人民政府的重视和扶持,许多艺人纷纷归队。1954年10月,王寅春参加蜀山陶业生产合作社(宜兴紫砂工艺厂前身)。1956年被江苏省人民政府任命为紫砂工艺“技术辅导”,是现代的紫砂名家,为政府聘评的七大艺人之一。王寅春带了不少徒弟,先后带徒50余人,且是制壶高手。他言传身教,毫不保留地传授技艺。当代有名的紫砂工艺人才如何道洪、周桂珍、曹婉芬、张红华等都出自他的门下,受其壶艺熏陶影响的更是不乏其人。

王寅春一生是老艺人中创作、制作作品最多,掌握制作传统技艺最为熟练并一生付诸实践的艺人,他所掌握的制坯过程,简明、扼要、方便、实用。徐汉棠曾说过他虽在顾老身边,但还是经常偷学着王辅导技艺中的一些“过门关节”。他毫无保留地传授制壶技术,以身示范、严厉严谨、一丝不苟的创作态度和处事作风影响了一代紫砂艺人。

王寅春是忠于制壶艺术的一代大师,德高望重。他为人诚朴,爱徒如子,亲如家人。由于他热爱紫砂事业,工作积极出色,受到大家的敬重,他在1959年和1960年两次被评为“江苏省劳动模范”,两次出席省群英大会,受到省政府的嘉奖。

何道洪,1943年出生于宜兴,2005年正高,中国陶瓷艺术大师(2003年 首届),江苏省工艺美术大师。拜师于王寅春门下,深得名师真传,练就制作方器、圆器与筋纹器等器形的扎实功底。而后并获素有“陈鸣远第二”之称的裴石民先生指导,琢磨花货及仿生蔬果的制作技艺。多件作品被故宫博物馆、中南海紫光阁、香港茶具文物馆、中央工艺美院收藏或选作国家礼品,其作品有着独特的个人风格。

周桂珍,女,1943年生于宜兴,2005年研高,中国工艺美术大师(2006年 第五届)、中国陶瓷艺术大师(2003年 首届),1958年进入宜兴紫砂工艺厂,在紫砂名人王寅春门下习艺,学习紫砂成型的基本技法和知识,1961年,得“紫砂泰斗”顾景舟的悉心指导,她的紫砂作品大气、豁达、洒脱中也蕴含着女性的秀丽与和美,工艺精湛,儒雅大度是她的壶艺风格特征。

曹婉芬,女,1940年生于江苏宜兴,2005年正高,中国陶瓷艺术大师、江苏省工艺美术大师。中国工艺美术学会会员,宜兴紫砂文化艺术研究专委会会员,现宜兴方圆紫砂工艺有限公司专事壶艺创作。1955年进宜兴紫砂工艺厂,先师承先辈朱可心、后又随裴石民学艺,一度承著名艺人王寅春及顾景舟教泽,技艺功底全面扎实,1958年任紫砂工艺班"小辅导老师",培训青年艺徒。作品秀丽大度,文气飘逸是她的艺术追求。

张红华,1944年生于宜兴,2005年研高,中国陶瓷艺术大师、江苏省工艺美术大师;师承著名艺人王寅春、紫砂泰斗顾景舟,1958年进紫砂工艺厂学艺,得顾景舟大师长期悉心指导、提携,接受了制陶技艺和构思理念的艺术薰陶,融各派精华,自成一格,造形多变,从业紫砂事业50载,前后制造新品100余件套。七十年代初,正式拜当代壶艺泰斗顾景舟为师,专攻全手工传统制作技法。

王寅春之所以受到人们的推崇,不仅是由于他一生的不凡造诣和艺术品格,更源于他一生清廉、胸襟宽广,以及所秉持的高尚艺德风范,他言传身教,培养了紫砂艺术界一大批成就卓著的大师和名家,亲授了王石耕、王小龙等成绩斐然、享誉紫砂界的王氏衣钵传人,桃李芬芳,荫泽后人,为紫砂艺苑的百花竞艳发挥了重要作用。

王寅春(1897-1977),“紫砂七老”之一,13岁师从金阿寿学习制壶。其作品质高艺精,最擅光货和花货。1956年被聘为“技术辅导”,将其技艺倾囊而授,培养了一大批紫砂艺术人才。代表作“亚明方壶”、“六方菱花壶”、“裙花提梁壶”等。

王老的一路是伴随着历史烽烟走来的——注定坎坷。而千磨万击,无论生活怎样困苦他都不曾放弃紫砂,亦不曾懈怠。他的壶质高艺精,独树一帜:光货、花货精妙绝伦;方器敦厚朴实;筋纹器雍容大方。作为“紫砂七老”的他,不仅为紫砂工艺的发展作出了重大的贡献,亦为这片故土培养了大批的人才。

王寅春13岁(1910年),父亲王金宝为儿子前途着想,遂拜川埠上袁村著名艺人赵松亭为师,再由赵松亭分配至陶坊所聘制壶艺人金阿寿处学艺。金阿寿,大王寅春18岁,其时被聘赵松亭陶坊,以制作一般行货为主(日用品),技艺较一般。在那个年代,“教会徒弟,饿死师傅”,师傅给所有的徒弟都留着一手。学徒生涯是艰苦难捱的,王寅春时刻记着父亲临行前的嘱咐:做好壶,做让人喜欢的壶。无论多么的辛苦,他都咬牙坚持了下去。王寅春为学到制壶本领,起早摸黑,十分刻苦。三年徒工过去,王寅春仅从金阿寿手中学到很一般的制壶本领,亦只能制作很一般的《寿星壶》《海蛋壶》,连像样的《洋桶》《蛋包》都制不出来。

王寅春满师以后,赵松亭认为王寅春手艺太差,不是做茶壶的料,于是让王寅春离开陶坊。王金宝闻讯,恳求于赵松亭再给机会。赵松亭遂答应试用一个月。如一个月时间内能制作出合格要求的紫砂茶壶,则留用,如不行,便离开。赵松亭拿来赵乾泰所制的水平壶做样品,叫王寅春仿制。王寅春拿到赵乾泰的水平壶一看,又薄又灵巧,深知先生赵松亭给自己出难题。王寅春生相粗笨,手脚亦粗,水平壶又小,手指很难放进去。拍壶身筒时,王寅春试了很多次,才逐步适用小指档坯,并适应用食指捺底。

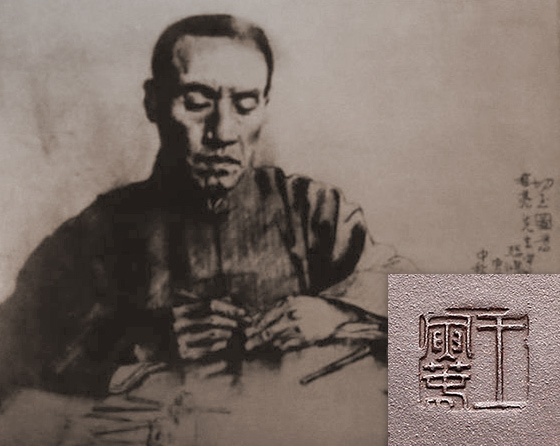

为了做好水平壶,王寅春光是学搓一只水平嘴,就用了整整一个晚上,没有睡觉,终于学会搓嘴,掌握了搓嘴的决窍。不到一个月,王寅春所仿制的水平壶得到成功,并在此基础上加紧技艺的纯熟和制壶速度的训练。连赵松亭亦连连夸奖“好小子,人粗手巧,留!”王寅春不但被留在赵松亭陶坊继续制壶,赵松亭还亲自给王寅春镌刻一枚制壶用印“阳羡惜阴室王”赠与王寅春,被王寅春当成至宝,凡做水平壶均用此章。

王寅春在赵松亭陶坊里虚心好学。当时赵松亭陶坊云集了紫砂业界很多高手,其中有储铭、程寿珍、邵步云、潘德根、郭其林等。王寅春在赵松亭处勤向前辈名艺人求救,不懂事就问,不懂就学,技艺很快超过自己的师父金阿寿。王寅春在日复一日的制壶实践中不断进步——道道工序都有讲究,每一个部件都马虎不得,无论是做什么壶,他都对自己有要求。做到花货、筋囊货,他都是遵循源于自然、高于自然的原则,做的纹理绝配,口盖准缝严密,色彩深浅自如,明暗分明。起早贪黑地做壶,使得王寅春一双看上去粗拙的手变得灵巧而又敏捷,天天打磨紫砂泥料,使得他的动作准确而又细致,他不但能把紫砂壶做得与众不同,他还能让一只只茶壶透出灵气来。

1918年,王寅春租用顾景舟叔公顾听生的房子,成家立业,开始独立生活,仍帮赵松亭制茶壶。1921年,王寅春生养大儿子王长根(石耕)后,为接济生活,开始接受其他客户的订货。其时,王寅春技艺逐渐纯熟,所制水平茶壶,除用自己的印款“阳羡惜陰室王”、“寅春”章,以利区别。赵松亭于二十年代后期烧制《贡局》《贡壶》期间,王寅春又被聘至先生家中,专制《贡局》系列壶。

随着王长根(石根),王根大、王三大等儿子的出世,王寅春的日子过得非常艰难。至三十年代,东洋生意兴起。1934年,日本客商向“吴德盛陶器公司”订制300只花盆,“吴德盛”向窑场业界订货,因时间限定二个月,无人敢接。其时,王寅春家境十分困难,有上顿没下顿,一咬牙,便接下了“吴德盛”订制的300只花盆的东洋生意。王寅春从古人“斫木为模”的成型方法中得到启示,创出了陶模和木模相结合的冲压成型方法,致使花盆不会变形,如期完成交货任务,王寅春开始在业界暂露头角。此番他开创的木模挡坯的先河,既提高工效又制作考究,亦成为了宜兴紫砂史上的一次重大革新。

由于“吴德盛”订制的300只花盆制得相当讲究,王寅春得到一笔丰厚的酬金,而且为“吴德盛”老板所器重,自此开始,王寅春接受“吴德盛”老板的建议,专制紫砂方器茶具。1934年年底,“吴德盛”老板订制两件高档紫砂方器,一件为《四方鼓腹壶》,一件为《六方壶》。王寅春用心制作,所制壶器端庄周正,轮廓分明,得到“吴德盛”的高度评价。事后才知,这是“吴德盛”为上海大古董商龚怀希所订制的作品。

1935年春,经“吴德盛”介绍,王寅春被聘至上海,为上海古董商龚怀希仿制紫砂古董。王寅春开始接触明清紫砂精品,仿制古壶。有的壶样有画片和照片,可以照着图片上的样子做。还有的,只有古书上的几句话,介绍了壶的样子和风格,王寅春根据自己的制壶经验和想象,把壶做出来。王寅春悉心钻研、反复揣摩古壶造型特点,研究其精妙的制作手法,把握住各前辈名人造壶的形和神,成功地复制陈鸣远、徐友泉、陈光明和陈子畦等作者的作品。1936年,龚怀希请德国高级技工,专门为王寅春制作了紫砂筋纹器的口盖样版等制壶工具。王寅春有了配套的样版工具,仿制出古代名艺人的紫砂筋纹器作品,如《菱花》《王籣花》《菊花》《菊瓣》等壶,署款分别为时大彬、李茂林、徐友泉等。仿古期间,王寅春浏览到大量的书籍图册和名人碑帖,既开阔了王寅春的艺术视野,提升了他的鉴赏能力和审美意识,也极大地丰富了他制作紫砂壶的思路。

在1936年年底,王寅春回到宜兴烧茶壶时,在蜀山西街茶馆里结识了著名金石书法家潘稚亮。真才遇知音,潘稚亮看了王寅春所制的茶壶,认为是大家手笔,前程不可估量,遂介绍王寅春认识著名壶界收藏人士储南强。储南强亦认为王寅春的技艺不可多得。但储、潘二人均希望王寅春制壶不要署古代其他名艺人的印款,要正直做人,要光明正大地打自己的印款。潘稚亮还亲自为王寅春镌刻了方章“王寅春”款一枚。王寅春得到“切玉圣手”潘稚亮的教诲,领受印款,爱如至宝,自此以后,一辈子都用这方章铭于壶底。天长日久,到了他的晚年,此方章都有些磨损了,他仍在使用,至逝世为止,一直未换第二个章款。此后,王寅春仿制古董,均为盖内钤自己的印款“寅春”作标志,或在壶内口沿处盖“寅春”款。

1937年年底,由于抗战爆发之故,上海沦陷,王寅春被迫离开龚怀希家,他放弃生活用品,坚持带回了龚怀希请德国技工特制的制壶样版工具及参考书籍。这套工具精密度甚高,操作起来得心应手,为他以后在制壶上的发扬光大起到了很大的作用。现这套制壶样版由王寅春移交给小儿子王小龙使用、收藏,至今仍完好无损。

四十年代初,王寅春应上海客商张甫林和唐明湘之请,制作了销往欧洲的十五头咖啡具,造型有六方、八方、抽角等,有蓝、黄、白几种色彩。后面上海铁画轩又来定制一套八件的粉红泥刻心经茶器,包括茶器一件,糖罐一件,奶杯一件,单杯五只,八件都要刻心经一卷。接着王寅春又为蜀山蒋洪汝制作出一批销往泰国的茶壶,有《洋桶》《线圆》等品种。那个年头,时局动乱,生意自然是时多时少。王寅春亦是有客商来订货,就根据要求做壶,没订货,便带着一家老小晒泥、研磨、调泥、练泥。后来,王寅春的壶被华荫棠相中,华老先生慧眼识珠,非常器重王寅春,在1943年他还以五石米为代价向王寅春定制满汉全席餐具。四十年代中叶以后,窑业萧条,王寅春生活困难,拖家带口的,背上了沉重的债务。古之立大事者,不惟有超世之材,亦必有坚忍不拨之志。王寅春尽管日子艰苦却从未放弃过紫砂。为解决生计,王寅春曾为蜀山“毛顺兴”、“徐福康”、“曹秀奇”、“顾金丰”、“张小槐”等紫砂陶器店制作各式中低档茶壶,价廉而质高。也为“吉德昌”、“立新”、“陈顺发”、“陈敖生”、“许立信”、“邵巨保”等紫砂陶器店制作过仿古高档茶壶。坎坷的艺途,磨练了王寅春的技艺,为以后创作高峰期的到来打下了坚实的基础。

五十年中叶,王寅春参加了蜀山陶业生产合作社,成为工厂技术辅导员,并成为政府聘请的“七大艺人”之一。早年的经历让他深知为人师表的重要,对待徒弟,他总是万分真诚,不作任何保留,培养了大批的人才。技术辅导员的工资待遇颇为丰厚,而这个时候他的子女皆已成人,苦尽甘来,王寅春终于不用为生计奔波了。同时,身心终于放松的王寅春的技艺亦进入高峰期,这是王寅春壶艺生涯里最为成熟和高产的时期,这是王寅春一生里的黄金时代。

1956年,王寅春首创《五头梅花周盘茶具》。《梅花周盘》以壶身、壶盖、壶钮为筋纹菱花造型,阴阳交合,布局严谨,功夫老到,创制成功后引起轰动。接着,王寅春成功创制紫砂筋纹器代表作《菊球》和《半菊》。《菊球》继承紫砂传统,以十六瓣菊花形均匀分布,巧妙安排,阴线随壶身抛物线而起伏,线条流畅胥出,特别是口盖沿的菱花边,圆润而致密,每一处凹凸面均可自由复合,每一处细部处理均严格操作,整体端庄浑厚,恰似一朵绽开的菊花呈现在世人面前。《半菊》以《菊球》上半部变化而成,下部扩张,增加形态的气度和稳重感,线面更简练流畅,制工亦极为精巧。《菊球》《半菊》的创制成功,开创了现代紫砂筋纹器的新局面。

1957年,王寅春乘兴创作出紫砂筋纹器系列《六方菱花》《合菱》《菊铫》《纹井》《八方盤钟》《玉笠》《高瓜形壶》《六方抽角》《劲竹》等作品。在紫砂筋纹器的制作上,王寅春充分发挥自己的技艺特点,既有苍劲刚遒,挥酒自如的风韵,亦有庄重古朴、飘逸共美的风格。1959年和1960年两次被评为江苏省先进生产工作者。1963年,王寅春成功创制《亚明方壶》《高菊》等作品,《亚明方壶》由亚明、王寅春共同设计,王寅春充分发挥制作紫砂方器的技艺水平,润肌玉骨,稳重端庄,成为紫砂方器优秀经典之作。《高菊》亦称《高瓜菱壶》,具有王寅春强烈的个性和特点,为紫砂筋纹器增添新的品种。

王寅春是位多产的紫砂壶艺家,技艺风格独树一帜,活到老,学到老,做到老。进入70年代,经历浩动和动乱,年过七十,年事已高的王寅春辛劳过度而住院治疗。刚病愈出院,壮心不已的王寅春仍耕耘不息。1972年,身体稍有好转的王寅春精心构思,几度创作,于1972年5月创制成功紫砂筋纹器的代表作品《裙花提梁》。《裙花提梁》雍容大贵,以端庄古朴的造型,清秀酒脱的风格,别致独到的处理,精工制作的技艺,成为王寅春创作生涯中最为成功的紫砂筋纹器经典之作之一,也是王寅春创作生涯中最后一把创制的成功之作。此后,王寅春由于身体原因,几度住院,几度疗养,几度恢复,于1977年4月11日逝世于宜兴蜀山,享年八十岁。

王寅春以不屈不挠的性格,刻苦踏实的敬业精神,历尽坎坷,在紫砂方器和筋纹器领域勤奋创作,多产高质,特别是在紫砂筋纹器领域,独创自己鲜明的个性风格特点,成为紫砂筋纹器流派中当之无愧的一代宗师。王寅春的许多筋纹器传世之作,如《高瓜壶》《梅花周盘》《菱花》《菊球》《半菊》《裙花提梁》等已经成为紫砂传统经典之作,王寅春一生为紫砂工艺的发展作出了贡献,为紫砂事业培养了大批技艺人员,在紫砂历史的长河中留下了光辉的一页。

王寅春从艺六十多年,艺术造诣精深却从不张扬自大;为人严谨诚朴却不墨守成规。一生勤劳善思,创制了无数的紫砂精品!光货、花货、方货、筋囊货各个紫砂器型门类,都有经典传世。王寅春的作品无论光素器还是花塑器都带有强烈的个性;方器规矩挺括,敦厚朴实;筋纹器精妙大方,耐人玩味,秀美可掬。

王寅春留下有“亚明四方壶”、“梅瓣壶”、 “玉笠壶”、 “铜锤六方壶”、“六方菱花壶”、 “碗形肩线壶”、“四方条纹壶”、 “元条茶具”、“寅春书词扁壶”、“四方升壶”、“高一节竹段壶”、 “六瓣酒具”、 “高流京钟壶”等等数十个品种的精彩作品。王寅春既有精深艺术造诣,又是为紫砂工艺的发展作出了重大贡献的“紫砂七大老艺人”之一,其作品的市场价值不言而喻。

北京匡时2011年秋拍

成交价:RMB 86.25万

中国嘉德2011年春拍

成交价:RMB 59.80万

中投嘉艺2012年首届艺拍

成交价:RMB 55.20万

北京翰海2013年春拍

成交价:RMB 57.50万

西泠拍卖2013年秋拍

成交价:RMB 287.50万

北京翰海2013年春拍

成交价:RMB 57.50万

上海春秋堂2014年秋拍

成交价:RMB 74.75万

江苏和信2018年春拍

成交价:RMB 55.20万

上海嘉禾2018年春拍

成交价:RMB 201.25万

江苏和信2018年春拍

成交价:RMB 172.50万

上海嘉禾2018年秋拍

成交价:RMB 333.50万

上海匡时2021年秋拍

成交价:RMB 90.85万

就紫砂艺术而言,印章不仅是匠人身份的独特标识,更是作品文化内涵与艺术价值的点睛之笔。近代紫砂大家王寅春所使用的印章,如同无声的签名,承载着其制壶生涯的岁月印记与艺术追求。

这些印章或钤于壶底,或印于把梢、盖内,每一方都有着独特的形制、字体与寓意,既是辨别其作品真伪的重要依据,也折射出他严谨的制壶态度与深厚的文化底蕴。本文就让我们一同走进王寅春的印章世界,探寻这些方寸之间的艺术魅力。

王寅春紫砂壶上常见的印章有 “寅春”楷书印、“寅春”双圈楷书印、“阳羡惜阴室王”楷书长方印、“王寅春”篆体阳文方印等,以下是对这几方印章的详细介绍:

王寅春把做多和做好作为自己毕生的艺术追求,在为生活所迫一辈子努力多做壶的同时,坚持尽心尽力地做好,把自己所有的聪明才智全都揉进紫砂壶艺中,创造出一件件壶艺精品。他以60多年对紫砂艺术的坚守,为紫砂的传承发展竖起了一面可贵的旗帜,直到今天,仍然高高矗立。

王寅春于紫砂文化的传承和发展贡献卓著,功不可没,实为一代紫砂巨匠。他一辈子坚守“实用与审美相结合”的壶品壶道,逐渐形成寅春壶艺质朴率真、简洁明快、凝重大方的独特风格和情趣,得到业界诸多肯定,更为世人所珍重。

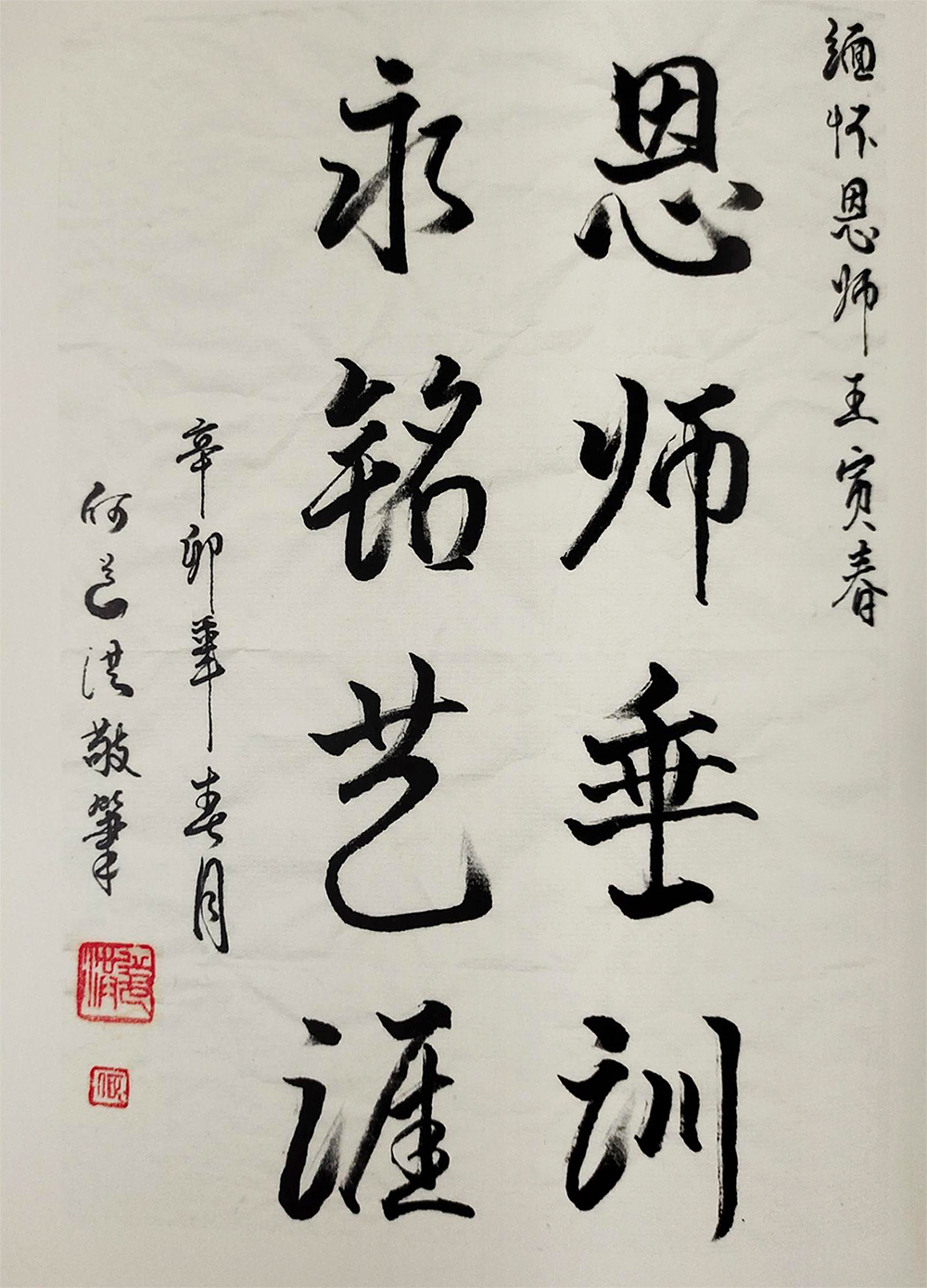

“王寅春先生没有沐浴到改革开放的春风,在他所处的时代,也没有评‘大师’之类荣誉称号的举措,但他对紫砂事业所作出的贡献将永远彪炳史册。他之所以受到人们的推崇,不仅是由于他一生的不凡造诣和艺术品格,更源于他一生清廉、胸襟宽广,以及所秉持的高尚艺德风范,这一切都值得当今的紫砂从业人员去敬仰和学习。”

“王寅春从陶根植于人民群众的现实生活和物质生产之中,充满了劳动人民对纯真生活执着的追求。他的作品给人以舒适、亲和、温暖和愉悦的感觉,充分体现了人性特点,体现着中国传统文化中人与自然和谐的文化理念,故能留之于不朽。王寅春先生是中国近现代史上一位承上启下、继往开来,对紫砂工艺发展作出过杰出贡献的紫砂文化奠基人之一,作为陶人的楷模,他又是一位德艺双馨的人民艺术家,值得我们永远怀念。”

“在与王老许多年的交往中,我觉得他人品廉洁,人格高贵,技艺可贵,他年轻时候除了出来卖壶,平时在家就是埋头制壶。他卖茶壶,是随他人做主定价,自己从来不索要高价,往往是一把仿古壶换一袋干面就可以了。王老艺人紫砂工艺精细考究,一生的作品非常顶真(严谨),别人不会做的或难做到的,他都会做,而且在技艺上更有他的独到之处。”

“王辅导带徒有方,诲人不倦,让艺徒能学而成才,为人公正廉洁总是敢说真话,是非曲直分明,不看人头,一视同仁。王辅导言谈风趣幽默,工场内七艺人中顾景舟年纪较轻,王辅导总叫他小景舟,以此示意顾景舟你年纪轻,办事经验相对少一点,很是关心照顾他。”

“王辅导一生是老艺人中创作、制作作品最多,掌握制作传统技艺最为熟练并一生付诸实践的艺人,他一生坦荡大度,不计较私利,处世得体适位,从未听到他有过自夸自满的言语,但他有过硬的传世作品,足以为之正名。我觉得像他这样的德才品格才是优秀民间艺人的典型代表。”

“由于师承的原因,我们不能把每个紫砂门类都学到,为弥补自己这一不足,因此,我就千方百计利用机会学一点王辅导的光货、方货和筋纹器之类的壶艺,我适时地学了他的六方菱花壶、高流京钟壶、仿古壶。我虽然不是他的入室弟子,但每当我求教于他时,他总是热情指导。老艺人王寅春辅导,他一生勤劳朴实,真诚待人,爱徒如子。”

“近现代的紫砂大师中,王寅春的紫砂精神更多地融汇了泥土的美学,是艰难困苦、玉汝于成的藏巧于拙,也是披肝沥胆、博采众家之长的诗意想象,更是视旁物似无形、听旁声似无声的心无杂念。浸润于紫砂精神和泥土美学浑然一体的王国里,王寅春的创作以紫砂精神雄踞时间,以泥土美学占领空间。他和他多产而辉煌的作品在这里,在那时,归根结蒂在抵达世界和明天的路上……”

“王寅春是忠于制壶艺术的一代大师,德高望重。他为人诚朴,助人为乐,爱徒如子,亲如家人。他做的紫砂壶,线条挺括清新,口盖准缝严密,每件作品都有显著的个性,技艺有独到之处。王寅春无论光器、方器或筋纹器作品,样样精通,特别是方器、筋纹器作品,达到了后人难以企及的程度。”