在中国古代建筑体系中,木构是主流形态,而石构件虽占比不高,却在关键部位发挥着重要作用,柱础便是其中之一。它还有“磉盘”、“柱础石”的别称,作为承接屋柱压力的垫基石,是木架房屋不可或缺的组成部分。

柱础

在江南地区的木构建筑里,几乎每根木柱下都配有柱础,它能隔绝柱脚与地坪,有效防止木材因潮湿腐烂,同时还能增强柱基的承重能力,这份对实用与稳固的追求,后来竟巧妙地融入了紫砂壶的创作中,催生出独特的柱础壶。

一、柱础壶的起源

柱础壶的源头可追溯至清代嘉道年间,它诞生于书法篆刻家陈曼生与制壶名家杨彭年的合作之中,是曼生壶系里极具代表性的器型,因此也常被称作“曼生柱础”。

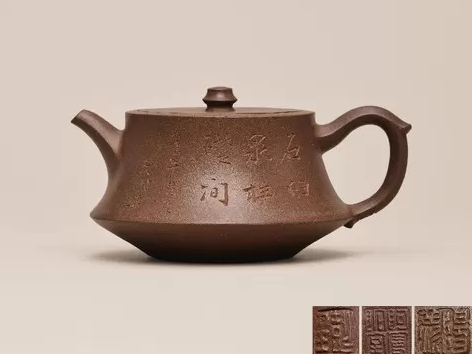

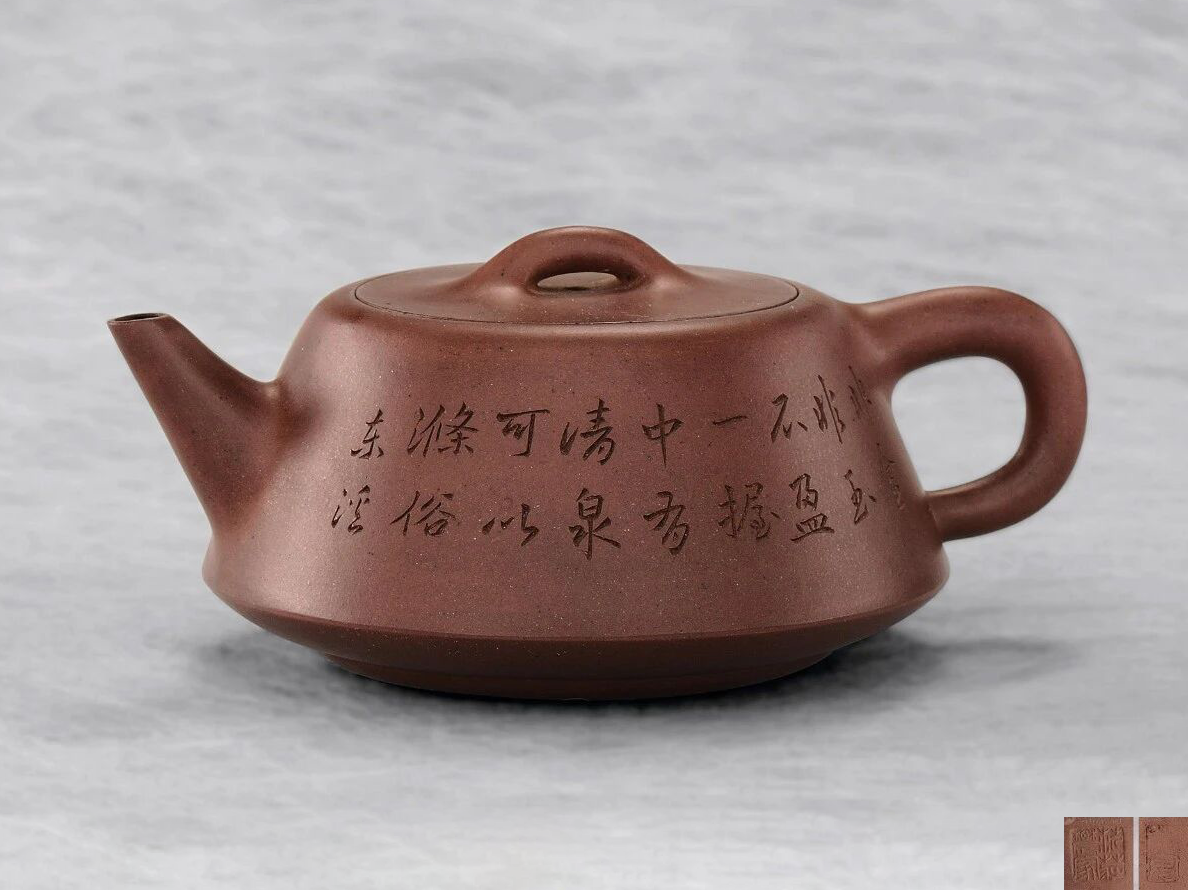

曼生柱础壶

这款壶的造型直接借鉴了柱础的形态,壶身宛如圆润的石鼓凳,从顶部到底部线条逐渐舒展,底部则以反弧线条收束成足,整体轮廓流畅自然,毫无滞涩之感。

曼生柱础壶

壶盖采用平嵌式设计,与壶身契合度极高;壶流呈弯直形态,自然向外延伸;壶把上方上提、下方内收,还巧妙地装饰飞扣造型,为整把壶增添了灵动之气,让实用的器具多了几分艺术韵味。

二、柱础壶的发展

到了清同治光绪年间,玉成窑紫砂崛起,其由书法家梅调鼎等文人与制壶名家何心舟、王东石等人共同创立,延续了曼生壶的文人雅韵,柱础壶也在此期间得到了进一步发展。

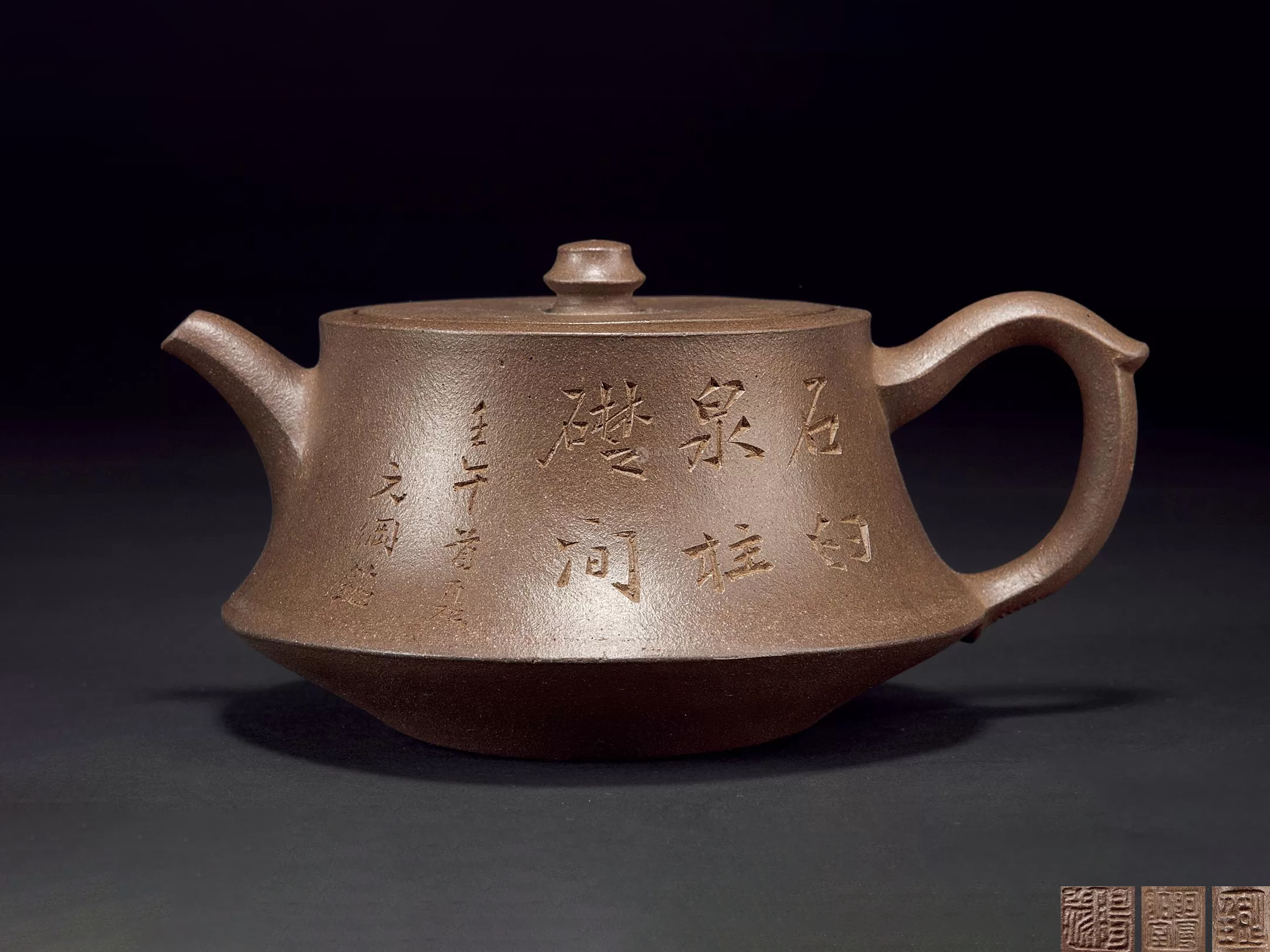

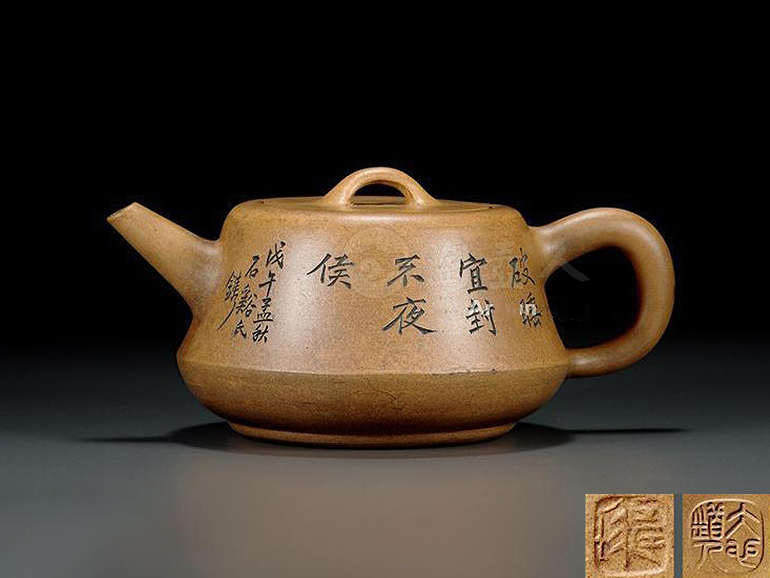

玉成窑柱础壶

玉成窑所制的柱础壶,在壶身主体形制上并未对曼生款进行大幅改动,依旧保留了平嵌盖与带有反弧线的壶身,但在壶流与壶把的设计上做出了明显调整。它将曼生款的弯流改为挺拔的直流,还去掉了壶把上的飞扣装饰,使壶的整体风格更显挺直质朴,少了几分精巧,多了几分沉稳。

玉成窑柱础壶

此外,玉成窑还有一款柱础壶变体,在壶身顶部增加了矮颈,采用平压盖设计,下腹造型则与前款相近,整体形制与鱼罩壶有相似之处,为柱础壶的形态演变提供了新的方向。

万丰陶器三叉提柱础壶

光绪年间,蒋万丰所设紫砂商号万丰陶器有一款“三叉提柱础壶”,在传承前代风格的基础上又有新创。不过,此壶落款“茂亭”,其生平事迹已无从考证,为它增添了一丝神秘色彩。

壶身基本延续了此前柱础壶的形制,但直流嘴微微上扬,更显精神;原本的端把被改为三叉提形,握持感与视觉效果都更为独特;壶钮也从柱形改为桥钮,增添了几分雅致。在壶肩的处理上,它摒弃了此前的锋利线条,转而采用圆润设计,让整把壶显得光素简洁,气韵不俗。

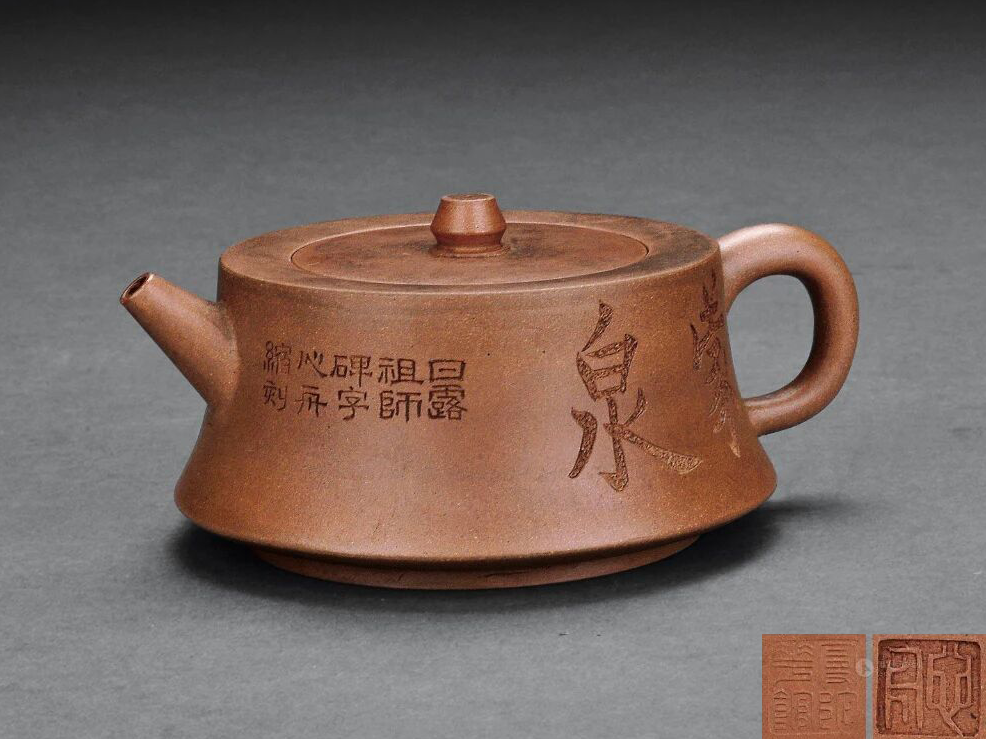

范静安柱础壶

同一时期,范家壶庄的前辈范静安所制的柱础壶,在造型上有了较大突破。从正面看,他制作的柱础壶壶身更接近梯形,不再采用此前的内凹反弧设计,而是改为斜直面,这一改动让壶的整体形态更为硬朗。

壶盖依旧采用平嵌式,壶肩为平肩圆沿设计,壶钮则延续了桥钮形制。值得一提的是,壶的下腹仍保留了反弧收底的设计,巧妙呼应了柱础的形态。壶流为直流造型,向上自然延伸,搭配无提折的圈把,简洁大方。

更难得的是,这款壶的壶身刻绘由清末制壶、刻绘皆精的名家赵松亭完成,书画与紫砂的完美结合,让这款壶更具艺术价值。

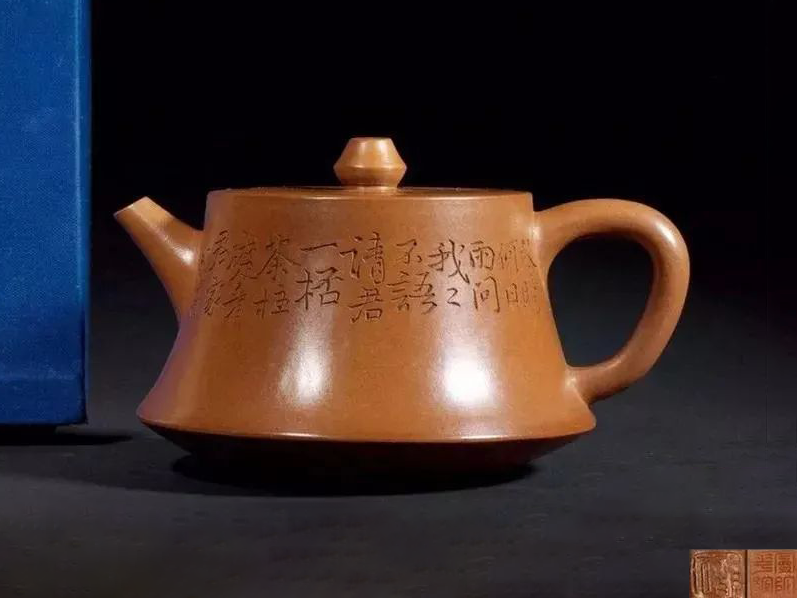

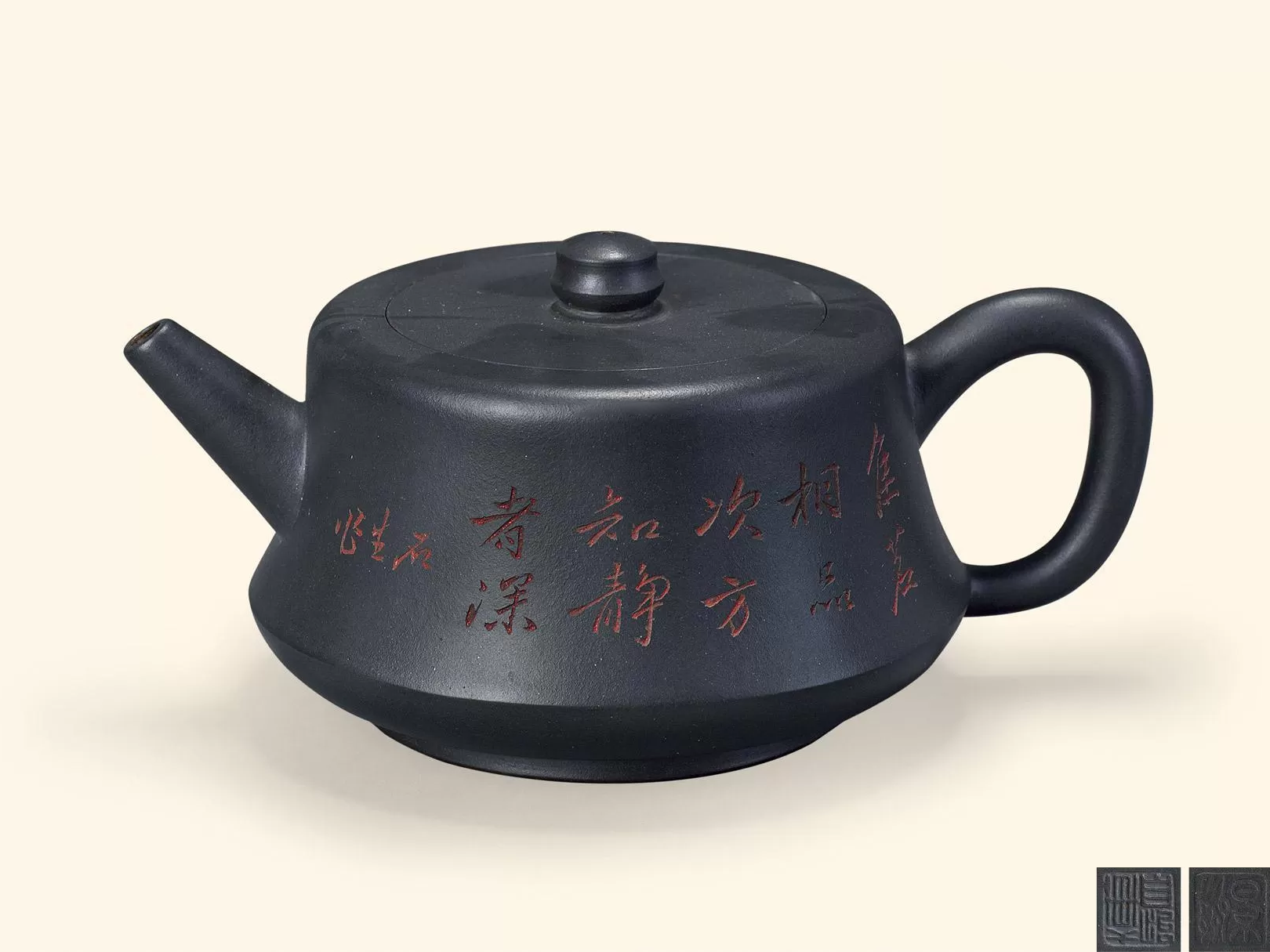

程寿珍柱础壶

清末民国时期,紫砂名家程寿珍的紫砂壶作品素以“寿珍嘴”弯流闻名于世,但他所制的柱础壶仍为斜直流形制。

程寿珍柱础壶

程寿珍柱础壶的壶身保留了曼生款柱础壶的大致形态,但在细节上做了调整:将壶流改为直流,且比前代更长;壶钮改为桥钮;壶肩则采用圆肩设计,线条更为圆润。此外,壶把上提的幅度更大,让整把壶的造型更显挺拔,极具辨识度。

顾景舟柱础壶

进入近代,紫砂七老中的顾景舟与王寅春也都有柱础壶作品传世。顾景舟所制的柱础壶,形制上更接近玉成窑款与程寿珍款柱础壶,壶身从顶部到底部线条逐渐舒展,采用平嵌盖设计,壶钮近似缩小版的壶身柱钮,直流为斜直造型,壶把下方内收,各部分线条流畅自然,比例恰到好处,尽显大家风范。

王寅春柱础壶

而王寅春所制的柱础壶,则在造型上有了明显改动:壶身上部高直挺拔,不再是此前柱础壶上窄下宽的形态,从下底腹开始向外舒展,随后以反弧线条收底,并设有圈足。壶盖为嵌盖设计,壶钮为圆钮,在壶肩处还设有凹线装饰,让壶的肩口部位显得饱满浑圆。尤为特别的是,他将此前柱础壶从未出现过的三弯流应用其中,搭配长圈把,让柱础壶的造型有了新的突破。

当代 王旭生制 柱础壶

到了当代,柱础壶的常见样式多以曼生款与顾景舟款为蓝本。这两款柱础壶因其制作名家的巨大名气与深远影响力,成为后世模仿的典范,无论是专业制壶艺人还是爱好者,在制作柱础壶时,多会参考这两款的形制,让柱础壶这一经典器型在传承中不断发展,延续着紫砂文化的魅力。