首页 紫砂壶型 壶型详情

吴经提梁壶

类型:提梁

吴经提梁紫砂壶在现代是把传统而经典的壶型,对于这把壶的一些历史也备受学者与紫砂爱好者的关注,在南京博物馆就有一把出土最早的紫砂壶——吴经墓紫砂提梁。

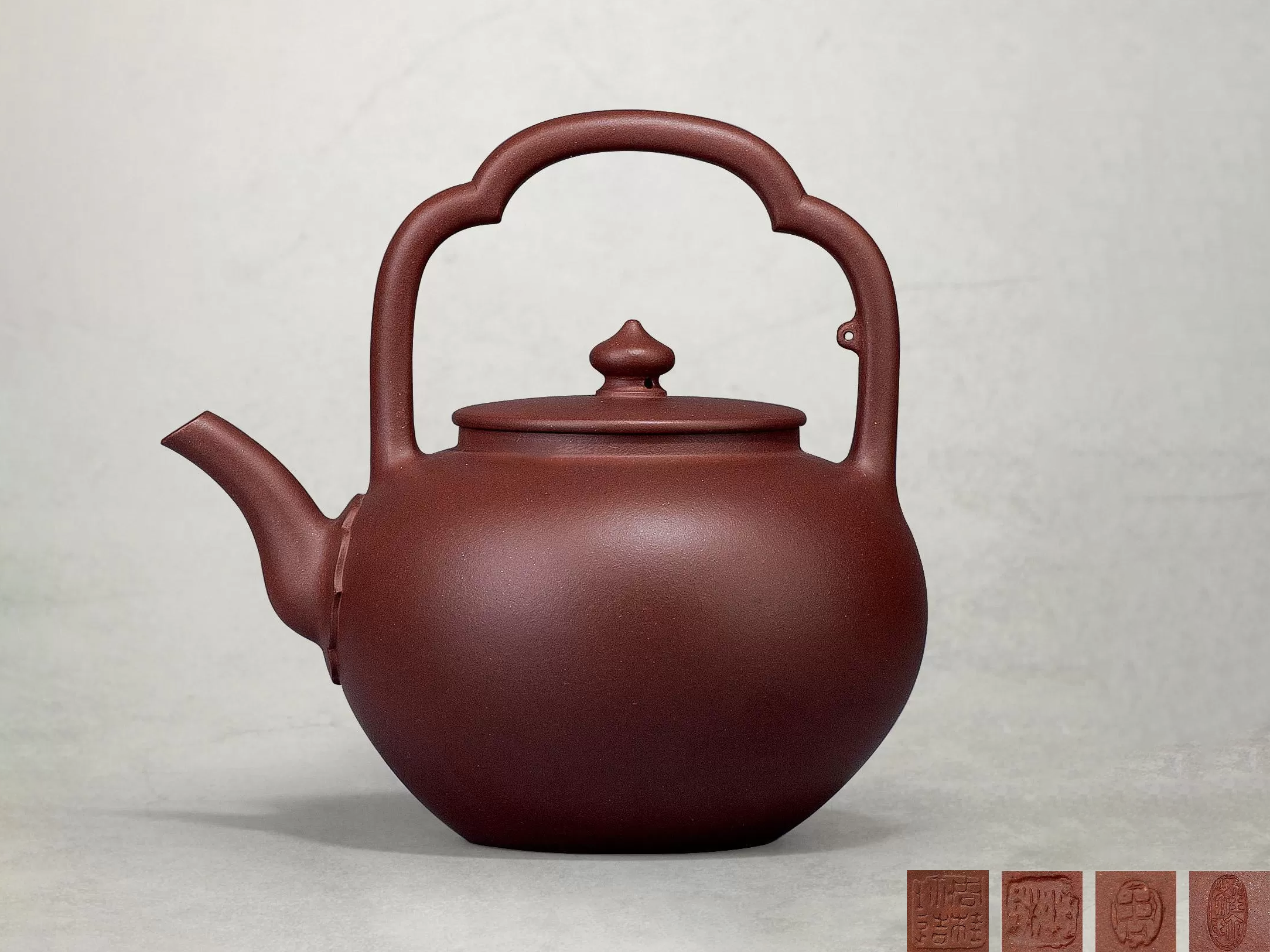

▲明代吴经提梁紫砂壶图片

1966年,发掘南京中华门外马家山油坊桥吴经墓,出土了迄今最早有明确纪年的、完整的海棠形提梁紫砂壶。墓主吴经为明代司礼太监,嘉靖十二年(公元1533年)葬。

“吴经提梁”造型及工艺技法,显示了早期紫砂陶特点:胎质较细腻,近似缸胎;壶表呈深浅不同赤褐色;壶肩粘附黑红色釉滴一块;器表气孔涩手;短颈为泥片加接;平底;无款识。

▲周桂珍吴经提梁紫砂壶图片

肩上海棠形四棱提梁为捏接,类似明式家具中的“罗锅枨”形,转折处为倭角,后部有栓盖绳的小系圈;流与壶身连接处四瓣柿蒂片为后贴;平盖,无子母线口,盖上芋形高钮,盖内面缀条形十字筋;流用钻孔塞泥法粘连;形体较大。

▲王问《煮茶图》

在众说纷纭的有关紫砂壶起源的故事中,惟有它具有确切无疑的古老身份,也与典籍记录的早期的紫砂壶特征相似:捏筑为胎,腹半尚现节腠,与其它陶器放在一起烧成,不免沾缸坛油泪”。

既难得又凑巧的是,这把壶的形制与明代画家王问的《煮茶图》中的煮茶非常相像,提梁把手和壶腹几乎一模一样,而王问正是嘉靖年间的进士。这说明这种壶是可以用来煮茶,也可以用来冲泡的。

--- 淘壶人馆藏精品吴经提梁壶 ---

范泽锋制 吴经提梁壶

此壶运用原矿底槽清作胎,泥色紫中泛红,砂硕隐现,透气性佳。壶身呈圆筒形,雍容大度、饱满丰腴,最为特别的是提梁把转折向上,流畅典雅、虚实相应,形似长命锁,提梁一侧缀以一孔,实为点睛之笔,寓意深厚。挺拔的壶钮如同倒立的陀螺,在静的造型艺术里展现了恍若飞转的立体想象;壶嘴的设计搭配提梁的造型,这是恰到好处的用意。

通身的《金刚经》乃王超鹏陶刻,缜密、细腻,禅味浓厚。至此,器与道,视觉形态与精神感知,其深厚的意蕴,品之不尽。 初见此器,便是一股莫名的倾心。圆肩、圆底,线条流畅,典雅端庄,稳厚如佛,亦如壶身陶刻的《金刚经》,有着博大且包容一切的气度。此壶陶刻细致,意蕴深厚,似一篇美文,越读越醉。

提梁壶

提梁壶 石铫提梁壶

石铫提梁壶 石瓢提梁壶

石瓢提梁壶 南瓜提梁壶

南瓜提梁壶 八方提梁

八方提梁