---汤鸣皋 汤亦庄

缘物寄情

----试论明、清两代文人对宜兴紫砂和明式家具的影响

宜兴紫砂在漫长的历史进程中和我国工艺美术的很多门类相互交融,相互借鉴,共同谱写了民族文化的辉煌篇章。

现在我们把宜兴紫砂和明式家具来进行一番比较、研究一下,它们之间存在怎样一种关系。

首先它们有大致相近的历史文化背景。

王世襄先生在《明式家具的'品'和'病'》一文中说:"15一17世纪之际,中国家具发展到它的历史高峰,由于制作年代历'明'入'清',不受朝代割裂,故一般称之为明式家具"(香港《美术家》1980.4,第13期)可以这样理解,这里所指的明式家具是风格的区分,而不是年代的界定。

对于紫砂来说,巧一17世纪的时间跨度涵盖了从供春开始经时大彬到陈鸣远,这正是宜兴紫砂逐步形成并迅速发展的黄金时期。

宜兴紫砂和明式家具是深受明清文人影响的两种工艺,这些充满才情而又自恃清高的文人为什么会对在封建社会中被视为最下等的"百工"之作情有独钟呢?我们不妨来看看当时社会的历史背景。

明清两代是中国封建社会的末世,封建专制主义也达到登峰造极的地步,封建帝王为了巩固统治对开国功臣和知识分了大开杀戒,稍有触犯便刀锯随之,明中后期阉党和奸臣专权更是使士大夫们哄若寒蝉。

清代的文网被罗织得更加严密,竭尽妄意引伸,构陷迫害之能事,株连无辜备极惨酷,汉族知识分子受尽屠戮和屈辱,是中国文化史上最为黑暗、血腥的一页。

这些血淋淋的人头,使那些想以"学而优则仕"为正途的读书人淡漠了功名之念,使士子不敢治史,儒生不愿为官。

但是历史的进程并不是我们想象中的一条直线。

政治黑暗,经济却在发展,社会财富也在不断积累。

明代中后期,资本主义的生产方式已在长三角地区和东南沿海萌芽,城市化进程初露端倪,市民阶层已成气候。一批市民文学如:《金瓶梅》、《三言二拍》、《临川四梦》(汤显祖的《牡丹亭》等),也都陆续出现,李时珍的《本草纲目》、徐光启的《农政全书》、宋应星的《天工开物》,方以智的《物理小识》、徐霞客的《徐霞客游记》等古'典科学著作也一尸问世。

生机勃勃的池塘周围,草木茂盛,各种动物在饮水、嘻耍,平静的水面下却潜伏着许多鳄鱼,随时准备扑上岸来……就是这一时期历史文化的复杂图景。

就在这一复杂的图景下,江南士人一方面物质生活优裕,另一方面,在政治上找不到出路,为了逃避现实,出于无奈的选择,退而追求一种隐逸式的生活,寄情于山水花鸟之间,写字画画,读书品茶,弹琴听红,赋诗论艺,专心打理他们安闲舒适的享乐生活。宜兴紫砂和明代家具就是在这种情景下,纳人了他们的艺术视野,进人了他们的周边生活。

其次,它们有基本相同的审美追求。

作为观念形态的审美,当然与整个社会密不可分,但又不是简单的从属关系,它有着自身的演进历程和独立的发展轨迹。

明清文人在心理上要求与自然合为一体,以此来平复自己的不 平心态,摆脱时局的羁糜,获得心 灵的安慰,他们的审美追求最集中 地表现在江南的园林建筑上,着意经营,苦心安排,使场所人为自然化,精致的庭园,曲折的回廊,半露 园景的漏窗,高低错落的亭阁,池水清例,假山起伏,溪涧幽深,松竹繁茂。就象昊门画派的山水小品, 荡漾出一种典雅优美的艺术境 界。"状难言之景如到目前,含不尽之意溢出画面。"这就是他们梦中的诺亚方舟,出于这种心理需要,通过他们的审美追求,外化到周边器物上,就直接推动了明清工艺美术的发展。宜兴紫砂和明式家具就是其中较为典型的两个门类。

当时文人涉及工艺类、生活类的著作一时蜂起,数十上百,比较典型的就是文震亨的《长物志》,文氏对周边环境和用器的描述既约且赅,其范围之广,尤为突出,大至室庐、舟桥,小到镇纸、佛珠,历历数来,饶有趣味,竭力推广他的审美主张,同时代常熟人沈春泽在序言中写道:文震亨所写到的这些东西"……于世为闲事,于身为工物,而品人者,于此观韵焉,才与情焉,何也?抱古今清华美妙之于耳、目之前,供我呼吸。罗天地琐杂碎细之物于几席之上,听我指挥。"在《长物志》的每个条目中都要评以"宜"与"忌",即宜雅、忌俗,"……总之,随方制象,各有所宜,宁古无时,宁朴无巧,宁俭无俗,至于萧疏雅洁,又本性生,非强作解事者所得轻议矣。"(《长物志》·海论)

宜兴紫砂和明式家具无论在选料、造型和装饰上都恰如其分地 体现出这种文人对用器的美学追 求。这两种工艺的设计者和制作者 材料意识非常强烈,本质之美被他们充分认识,尽力挖掘并得到精美 体现,这就是"萧疏雅洁,又本性 生。" 宜兴紫砂的紫泥、本山绿泥、 红泥都是从大量的夹泥和嫩泥中 精选出来,故有"泥中泥"、"岩中岩"之称。

明式家具也都选用进口硬木:紫檀、黄花梨、鸡翅木。

造型上"随方制象,各有所宜"都力求简静朴雅,均衡和谐几,各部件之间的过渡舒缓流利,尺寸比例自然合度,并充分考虑人体的适应。

在装饰上"宁朴无巧、宁俭无俗",注意突出材料本身的质地美,以质胜文,不施釉彩及油漆。所谓"质有余者不受饰也,至质至美"。

宜兴紫砂历来就有文人参与之说,陈继儒、王世贞、赵宦光、尤荫、陈曼生等人热心紫砂已成艺林佳话。而项元汁、高深甫、严征、周天球等也曾在家具上亲自取舍古制,指导实践。这两种艺术是文人的情绪意图和工匠的精绝技艺相得益彰的成果。温润内向、不事夸张,将传统文化的精髓发挥到精致。可以这样认为:这两种工艺是当时文人缘物寄情的理想载体,他们用各种器物来寄托情感,甚至对其有一种变态的依赖与眷恋,以"供我呼吸""听我指挥"将"进工"之事提升到哲学、社会学和美学的高度。

试想园林内景中,白色的粉墙,深褐色的梁柱,明式家具排列其中,一壶香茗,或厅堂小聚,或书室独对,窗外"种佳木怪算,"室内"陈金石图书","耳、目之前"或莺莺燕燕的评弹,或轻歌曼舞的昆曲,这正是他们的生存哲学和生活向往最精美的体现。

宜兴紫砂、明式家具、江南园林、吴门画派、昆曲应该是属于同一文化层次上的文化现象。

第三、在制作工艺上它们之间也有许多相通之处。

这两种工艺是明清两代文人的审美追求在用器上的全面体现,制作上也精湛卓越。宜兴紫砂的制作方法在所有陶瓷中独树一帜,是用打身筒和泥片镶接法成型,特别是后一种方法,就直接来自明式家具(木工)的制作方法,明式家具中主要使用式样繁多的桦卯结构,视功能不同采用不同的桦、钉、销、楔、帐,而这些都有比较固定的程式和尺寸。紫砂的成型要经干燥和一千多度以上的高温烧成,其间坯体在不断收缩,干湿度不同,镶接部位不同,泥性不同,都会使应力变化发生差异,稍有不慎就会变形甚至开裂。木工的实践,也给紫砂的成型带来很多启示,顾景舟先生生前有时就自己动手制作家中日用的小件木器。现在的制壶高手中也有几位早年曾从事过木工制作。两种工艺都非常重视工具的制作,甚至有"三分本领七分工具"的夸张说法,木工的方法也会使工具的制作更加严谨和合用。

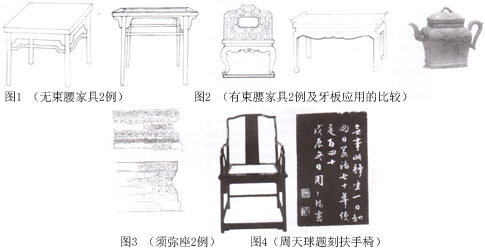

明式家具在结构上有无束腰和有束腰之说,无束腰结构(图1)是来自大木梁柱,很有气势,是建筑的移植。有束腰的结构(图2)是从佛教须弥座(图3)的造型借鉴而来,使立面形成节奏,显示一种张力。宜兴紫砂中有一种俗称"陀只"的做法,这就是从束腰变化而来,但是紫砂的束腰似乎不着痕迹,把束腰变成壶颈了。也有不用"花只"(壶颈)而直接使用束腰的例子,如僧帽壶。总之,在造型结构上,明式家具的有束腰和无束腰规矩法式界限分明,而紫砂的变化就较多样,运用的形式也更自由。

这两种工艺中还有一些用词完全一样的造型元素,如:"壶门",明式家具一肌用于牙板的装饰,紫砂则常常用于底脚边口的处理(图2);又如"凸奎",两种工艺中都常用到,但应用最多的却是紫砂花盆;"攒边",明式家具的台面、凳面都是采用此法,紫砂只有在泥片中央嵌人不同颜色的泥片时才会使用,前者是结构,后者是装饰。在镶嵌工艺上也各有千秋,明式家具上有木嵌(如瘦木)、螺甸、象牙、玉石、金银丝、云石等,而紫砂的镶嵌有色泥线、绞泥片、瓷珠、螺甸、金银丝。紫砂的镶嵌还分半成品镶嵌和成品镶嵌,其中半成品镶嵌要经过高温,这对很多材料是一种限制。另外如凹凸的线型、雕刻、打磨 工艺甚至制作工具(如明针)都有 很多相类之处。

余论

如果用现代室内设计的理念 来看,这里有三个层次:紫砂壶、明 式家具、江南园林。 紫砂器是以明式家具为背景, 明式家具是以园林建筑为背景的, 明式家具是充实建筑的具体内容, 宜兴紫砂茶壶不过是家具上的一 种摆件而已。 但是如果作进一步的深人研 究,就会发现明清文人对上述两种工艺却有着不同的对待方式。

其一,宜兴紫砂从供春开始,几乎每件作品上都有作者的署名,甚至在与文人合作的壶上也是如此。陈曼生常在壶腹上题刻和签名,壶底有他的斋馆章,在壶把和盖内再铃有制壶者的印章,几百年来,这种对制壶艺人充分尊重的落款方式成为文人壶的一个惯例,而这种落款的形式也直接来自中国书画。(详见笔者《紫泥方寸气象万千》一文,《江苏陶艺》2004.1.总16期)

与此相反,明式家具上几乎从来就没有作者的"署名权。

" 明清文人记述明式家具论著的篇幅和数量,尚多于紫砂,却极少提到制作艺人的名字。而在宜兴紫砂相关的著作中几乎成了一部历代名工的褒扬篇,在中国工艺美术史上,宜兴紫砂艺人是"载人史册"最多的门类之一。他们的艺事、轶事被明清两代文人如数家珍,津津乐道,人"史"、人"志{,。文人中还 有许多专门为紫砂艺人赠诗作词予以赞颂的,如吴梅鼎的《阳羡茗 壶赋》、陈维裕的《满庭芳》词、高士 奇的《宜壶歌答陈其年检讨》、汪文 柏的《陶器行赠陈鸣远》等等,数量十分可观。

甚至在明末清初的文学作品 中也多次写到宜兴茶壶及其作者, 从中也可以看出宜兴紫砂在当时 市民社会中的影响。

凌蒙初的《拍案惊奇》中:"壁 间纸画周之冕,桌上砂壶时大彬。" 金木散人的《鼓掌绝尘》中也有:"时大彬小磁壶粗砂细做,王羲之兰亭帖带草连真。"周是时大彬同时代的昊门画派的花鸟画家,极负盛名。王羲之是中国书法历史上最著名的书法家扩有"书圣"之称,兰亭帖是他的一号作品。

凌蒙初等人在对仗比兴中把宜兴紫砂和当时社会的主流文化—中国书画相比美,把茶壶作者与书画家相提并论。由此可见紫砂在当时文人心目中的地位。

其二,明式家具上极少见当时文人的题刻,到目前为止仅发现四、五件作品。

一件周天球题刻的紫檀木扶手椅,"无事此静坐,一日如两日,若活七十年,便是百四十"(图4)。

南博有一件万历年间的书桌:"材美而坚、工朴而妍,假我为冯(凭),逸我百年。"

两段题刻写得稍有些勉强。

还有一件是清中期的罗汉床残件,床围上刻有和亲王的一段诗文,此件被编人《清代家具》一书。最有意思的是该书编者田家青先生,在该作品的说明中写道:"传世的明式家具刻有款识者难免作伪之嫌。"可见,明式家具上的文人题刻反而成了例外。

但是,众所周知,紫砂壶上的文人题刻精彩纷呈,成为宜兴紫砂最主要的传统装饰,文人词客比符引伸切壶切茶将紫砂茶壶带人了一个更高的文化层次,这种风气直到今天许多书画家还乐于此道,这也是紫砂文化的一大亮点,另外在紫砂行业中还长年保留了一支专业的陶刻行当。这与明式家具形成了鲜明的对比。文人们似乎对宜兴紫砂给予了更多的关注。

形成这一现象的主要原因是因为明式家具十分强调它的"标准化",宜兴紫砂非常强调它的"个性化",强调"标准化"容易近乎"工",强调"个性化"容易近乎"艺"。这也体现在这两种工艺本身的功能上,明式家具让人坐、倚、躺、卧,要适应人体结构,实在需要"标准化"一些,而紫砂茶壶借助茶文化的推动,已不是一般意义上的陈设摆件,在文人雅集中往往成为一种主要道具和助谈话题,使壶与人之间有着较多的互动关系,自然要求"个性化"一些。

用今天的话来说,明式家具略偏向艺术设计,宜兴紫砂有较多的艺术创作成份。但是,既然是茶壶,-还是要讲究实有功能,体现一定的设计理念,加强个性化思维两者都不可缺少。拿捏好"标准化"和"个性化"之间的关系对我们今天的陶艺创作无疑也是一个重大课题。