在中国数千年的器物文化长河中,紫砂壶始终占据着特殊的地位,它不仅是文人雅士品茗论道的得力伴侣,更是集工艺、美学与文化于一体的艺术载体。一把好的紫砂壶,能将泥料的温润、造型的雅致与文人的意趣完美融合,历经时光洗礼仍能散发独特魅力。

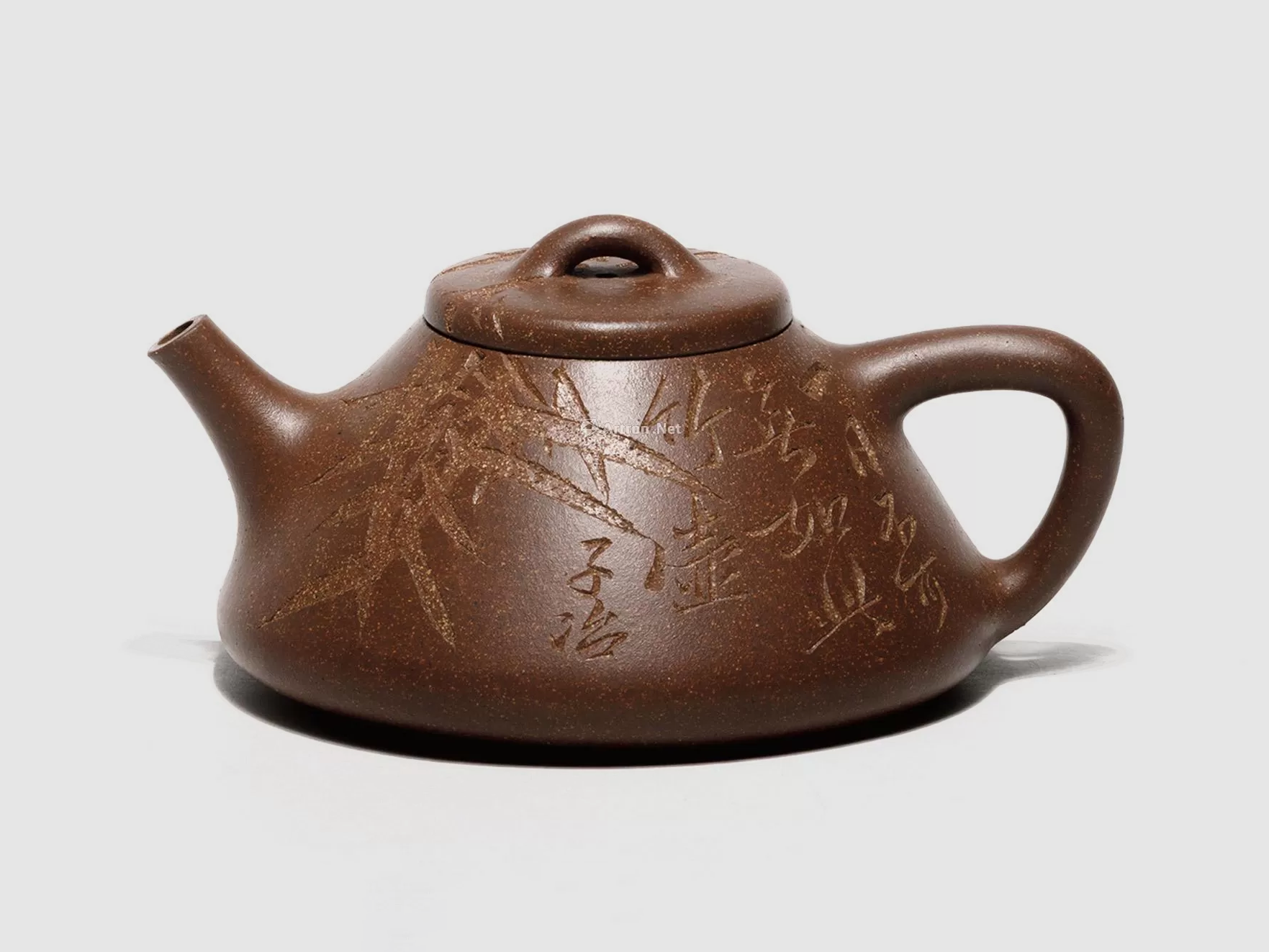

子冶石瓢壶造型

在众多紫砂名品中,“石瓢壶”被誉为“跌不破的型”,而“子冶石瓢壶”无疑是其中最经典的一款。它并非凭空诞生的偶然之作,而是清代文人智慧与匠人技艺碰撞的结晶,从设计者的文人风骨,到灵感的溯源创新,再到设计美学的精妙呈现,每一段故事都承载着紫砂文化的深厚底蕴。

接下来,就让我们一同探寻子冶石瓢壶的由来,感受这把经典之壶背后跨越百年的传奇。

一、子冶石瓢的设计者:瞿应绍

在清代道光年间的江南文化圈,瞿应绍是一位集多重身份于一身的雅士。他字陛春,自号子冶,亦有月壶、老冶等晚号,原籍上海的他,不仅以贡生身份步入仕途,官至玉环同知,更在文人艺术领域留下了浓墨重彩的一笔。

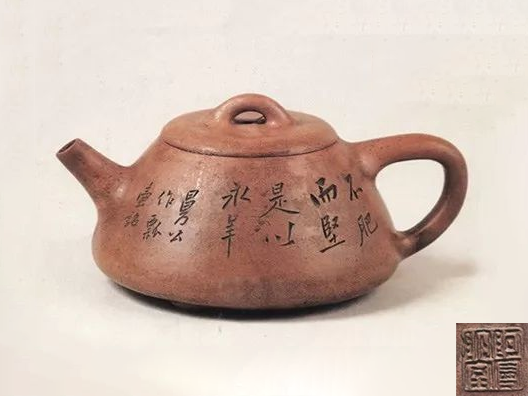

瞿应绍 子冶石瓢壶

瞿应绍的才华横跨诗、书、画、印四界,其笔下的兰竹尤为世人称道,笔墨间尽显清雅风骨;篆刻技艺更是独具匠心,尤其偏爱在宜兴紫砂壶上镌刻竹纹,将文人意趣与实用器物巧妙融合,为日后子冶石瓢壶的诞生埋下了伏笔。

清道光 吉安制瞿子冶铭石瓢壶

二、从曼生石瓢到子冶新创

提及石瓢壶的渊源,便不得不提到清代另一位于紫砂领域影响深远的文人——陈曼生。陈曼生曾受苏东坡“石铫壶”的启发,突破传统壶型束缚,设计出线条简洁、兼具实用性与艺术性的瓢壶,开创了文人参与紫砂壶设计的新风尚。

曼生石瓢壶

而与陈曼生处于同一时期的瞿应绍,在欣赏曼生石瓢壶的基础上,并未止步于模仿,而是结合自身对器物美学的理解,对壶型进行了大胆的改良与创新。

他在保留石瓢壶核心特质的同时,融入了更多几何美学与文人审美,最终设计出一款独具辨识度的石瓢壶。为纪念瞿应绍(号子冶)的开创之功,这款新壶型便被后世命名为“子冶石瓢壶”,成为紫砂史上文人壶设计的又一经典范例。

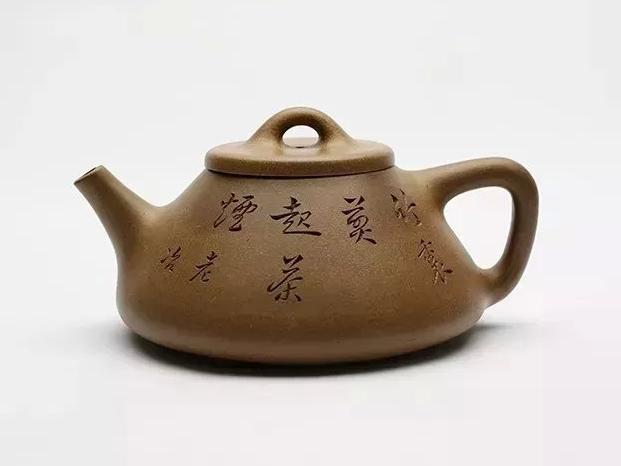

清中期 吉安制、瞿子冶刻 月壶款紫泥调砂石瓢壶

三、子冶石瓢壶的设计美学

子冶石瓢壶之所以能历经百年而不衰,其精妙的设计美学是核心所在。这款壶的造型暗藏“三角玄机”,从整体到细节都充满了对称与平衡之美:

壶身与壶钮共同构成一个舒展的大三角形,奠定了壶型的稳定基调;壶钮与圆形壶盖的搭配,又形成一个精巧的小三角形,在视觉上形成层次感;

清中期 贞祥制、瞿子冶刻 石壶子繁款紫泥石瓢壶

壶把采用倒三角设计,不仅提拿时手感舒适,更与壶身的几何线条相呼应;壶嘴为矮直筒造型,出水流畅有力,与壶把之间仿佛形成一道虚拟的三角形线条,让整体造型更显灵动;

就连壶身与壶嘴衔接处的夹角、壶底支撑的等边三角形分布的三只短柱足,都将三角形元素运用到极致。

这些几何结构的巧妙组合,既让壶身具备了稳固的物理属性,又赋予其动态的视觉美感,打破了传统茶壶的单调造型。

清道光 瞿子冶刻 壶公冶父款紫泥石瓢壶(唐云旧藏)

此外,子冶石瓢壶还完美融合了多种艺术形式。瞿应绍常亲自在壶身镌刻诗文、绘制书画,笔墨苍劲、意境悠远,让原本朴素的紫砂壶成为承载文化的载体。无论是泥料的甄选、壶身的手工成型,还是铭文雕刻的细节处理,都尽显制壶艺人与文人合作的精湛技艺。

更难得的是,这款壶型具有极强的兼容性,无论搭配何种紫砂泥料(如紫泥、朱泥、段泥等),或是采用刻绘、堆雕等不同装饰手法,都能呈现出极佳的艺术效果,这也使其成为紫砂艺人乐于挑战、茶友喜爱收藏的经典款式。

清道光 申锡制、瞿子冶铭 石瓢壶(顾景舟配盖)

四、子冶石瓢壶的传承与价值

自问世以来,子冶石瓢壶的设计理念与制作技艺便被后世制壶艺人代代传承,并在不同时期衍生出多种风格变体,有的艺人侧重保留原壶的古朴韵味,有的则融入现代设计元素,让这一经典壶型始终充满生命力。

在收藏市场上,子冶石瓢壶因其深厚的历史底蕴、独特的文人气质与精湛的工艺水平,一直是藏家追捧的对象。

无论是清代瞿应绍亲制或参与设计的原作,还是近现代名家复刻的精品,都具有极高的收藏价值,成为连接古今紫砂文化的重要纽带,也让“子冶石瓢”这一名字,成为紫砂史上不可磨灭的文化符号。

淘壶人藏

宗志军制 段泥子冶石瓢壶

蒋小彦制 朱砂泥子冶石瓢壶

杨玲制 降坡泥子冶石瓢壶

胡海菲制、徐炜刻 底槽清子冶石瓢壶