当日本煎茶文化盛行之时,往来于中日的贸易商人,曾将具有文物价值的中国“唐物”引入东瀛,其中便不乏品质上乘的紫砂壶,成为茶人与收藏家追捧的珍品。

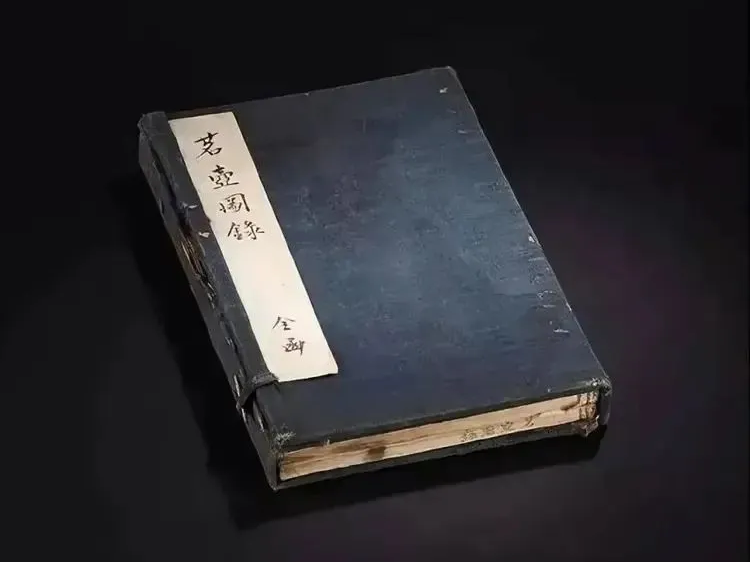

1867年问世的《铁斋茶谱》,首度收录了文化、文政年间传入日本的39件茶具,留下了日本最早的紫砂茶具图谱;而明治四年(1871年),著名陶艺鉴赏家奥玄宝所著的《茗壶图录》,则集录32件精品茗壶,同样为中国紫砂收藏界所熟知。

彼时的日本茶人,亦如中国闽粤地区崇尚功夫茶的雅士一般,对古器、名器有着极致的追求。

在紫砂艺术史上,时大彬的名字如雷贯耳。今日,我们不妨聚焦流传日本的三把时大彬紫砂壶重器,于细腻纹路与温润包浆间,重温这位紫砂大师的非凡匠心。

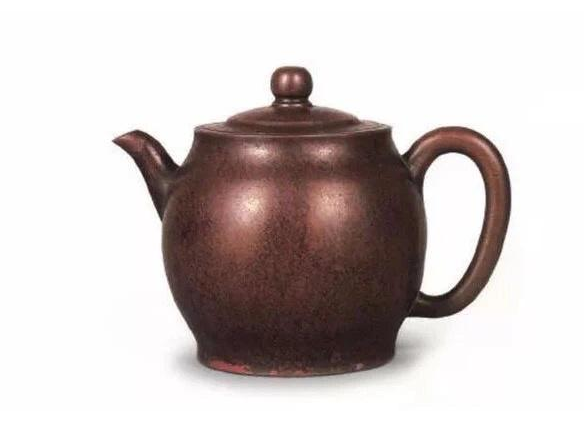

一、时大彬高身圆筒壶

这把高身圆筒壶,器型端庄大气,尽显雍容伟岸之姿,工艺则精雅凝练,无半分冗余。胎体以青灰砂为基底,巧妙融入黄褐、乌黑等色砂,细细观之,砂粒如毂皱般隐现其间,古色古香中透着沉静肃穆之感。壶底以钢刀精心镌刻“大彬”二字阴文楷书,字体劲挺,尽显金石韵味。

明代周高起在《阳羡茗壶系》中曾这般描述时大彬的作品:“壶之土色,自供春而下,及时大彬初年,皆细土淡墨色,上有银沙闪点,大煜砂和制,毂皱周身,珠粒隐隐,更自夺目。”这把高身圆筒壶,恰是这段文字的生动印证。

此壶早年曾为日本某贵族悉心收藏,历经岁月沉淀,壶身包浆愈发莹润如玉。尤为特别的是,仅在壶嘴前端与壶把处,隐约露出原本的胎色。

这种包浆形态与台湾及大陆地区流传的时大彬作品截然不同。由此可推断,它曾长期作为日本煎茶道中的“唐物”名器被供奉,承载着两国茶文化交融的印记。

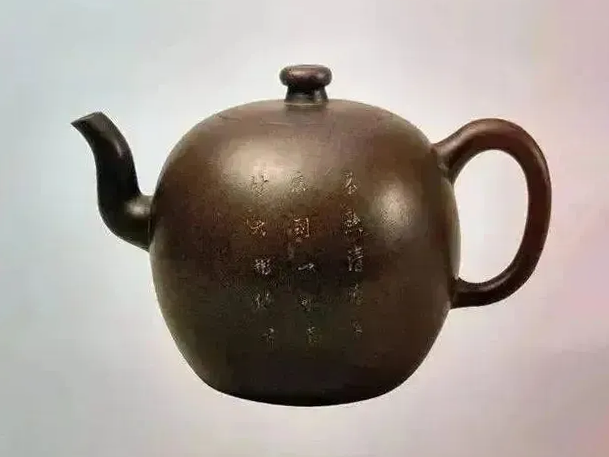

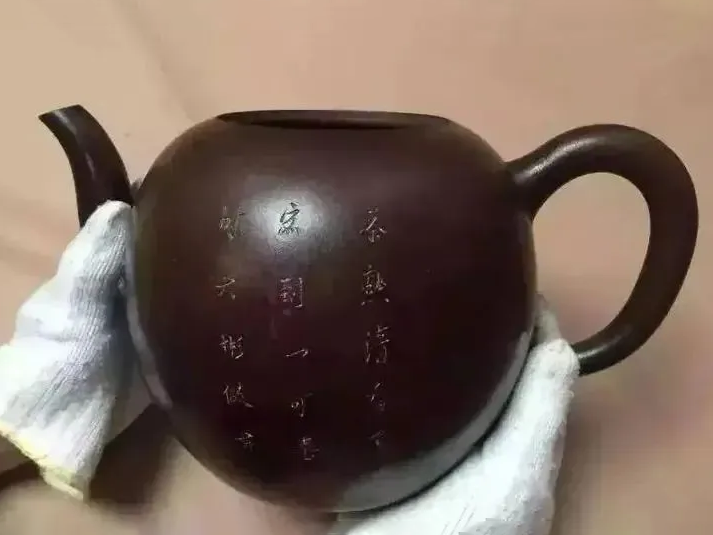

二、时大彬大圆壶

另一把流传日本的时大彬重器,是曾为隐元禅师所用的大圆壶。此壶器型丰硕高耸,包浆温润莹亮,嵌盖与壶身契合得严丝合缝,仿佛整器由一块紫砂浑然天成,气度不凡,堪称时大彬大型壶作中的稀世精品。

壶身之上,镌刻着“茶熟清香有,客到一可喜,时大彬仿古”的铭文,字迹清雅,既透着饮茶待客的闲适,也彰显了时大彬仿古创新的匠心。

提及这把壶,便不得不提它的主人——隐元禅师(1592-1673)。禅师俗姓林,名隆琦,字曾陀。清顺治十一年(1654年),他应日本长崎唐人寺院之邀东渡弘法,在京都开创黄檗山万福禅寺,创立黄檗宗,成为自唐代鉴真东渡后,中日宗教文化交流史上又一里程碑事件。

清康熙十二年(1673年)四月初三,82岁的隐元禅师在京都黄檗山圆寂。其生前所用之物,如拄杖、坐椅、拂子,乃至茶壶,均被精心保存,完好留存原貌。

这把时大彬款大圆壶,便是隐元禅师东渡时随身携带的两件紫砂壶之一(另一件为橄榄形砂壶),如今静静收藏于日本京都万福寺,成为中日文化交流的珍贵见证。

另一件时大彬橄榄形砂壶

三、时大彬朱泥扁圆壶

第三把流落日本的时大彬佳作,是一把朱泥扁圆壶。壶身色泽澄红明艳,砂粒在温润光泽下隐约可见,光华内敛却难掩精致。

器型设计尤为巧妙:壶身虽扁,却无塌陷之态,尽显挺拔;壶口凸起一圈唇线,平弧盖精准嵌入其中,严丝合缝;圈钮带颈,直流配圈把,底足的圈线与壶口的唇线遥相呼应,整体造型简洁大方,尽显“大道至简”的审美意趣。

这把朱泥扁圆壶,曾是日本近代文化名人田能村直入(1814-1907)的自用之物。田能村直入号“田痴”,是著名画家田能村竹田(1777-1835)的女婿。

翁婿二人不仅在诗画领域造诣深厚,更是日本茶文化史上的重要推动者,他们积极传播煎茶理念,为煎茶文化在日本的普及与发展倾注心力,留下了诸多佳话。

这把时大彬朱泥扁圆壶,也因曾为田能村直入所用,更添了几分文化底蕴,成为日本煎茶文化与中国紫砂艺术交融的又一见证。