在当今老壶收藏领域,曼生壶始终是藏家追逐的珍品。这类由清代文人陈曼生携手制壶名家杨彭年等人共同打造的紫砂壶,将文人紫砂艺术推向了前所未有的高度。

陈曼生画像

据统计,目前已知的十把最贵曼生壶,总价突破六千万,其历史底蕴与艺术价值可见一斑。而成就这般传奇的,正是陈曼生领衔的核心创作团队。

“阿曼陀室”印款

曼生壶大多以“阿曼陀室”为底款。“阿曼陀室”并非普通名号,实则是具备工作室功能的专属标识。陈曼生及其门下宾客多信奉佛教,“阿曼陀”源自梵文,寓意“众神聚会之所”,是陈曼生为文人雅士开辟的雅集空间。

这种以文化主题命名工作室的方式,在当时极为流行。此前为人熟知的“桑连理馆”、“种榆仙馆”,均是陈曼生打造的文化场所,“阿曼陀室”也是其中之一。

清道光 杨彭年制、陈曼生铭 桑连理馆仿大彬制款紫泥扁石壶

清中期 杨彭年制、款曼生刻 种榆仙馆款紫泥扁鼓壶

在这个空间里,汇聚了一群诗书画印领域的顶尖高手,他们各展所长,为曼生壶的创作出谋划策,共同铸就了紫砂艺术的辉煌。

改琦、钱杜、江听香、郭麐、钮树玉、汪鸿、屠倬、沈容、查梅史、高日浚、朱理…… 名单中的每一位都为曼生壶留下了独特的艺术印记。

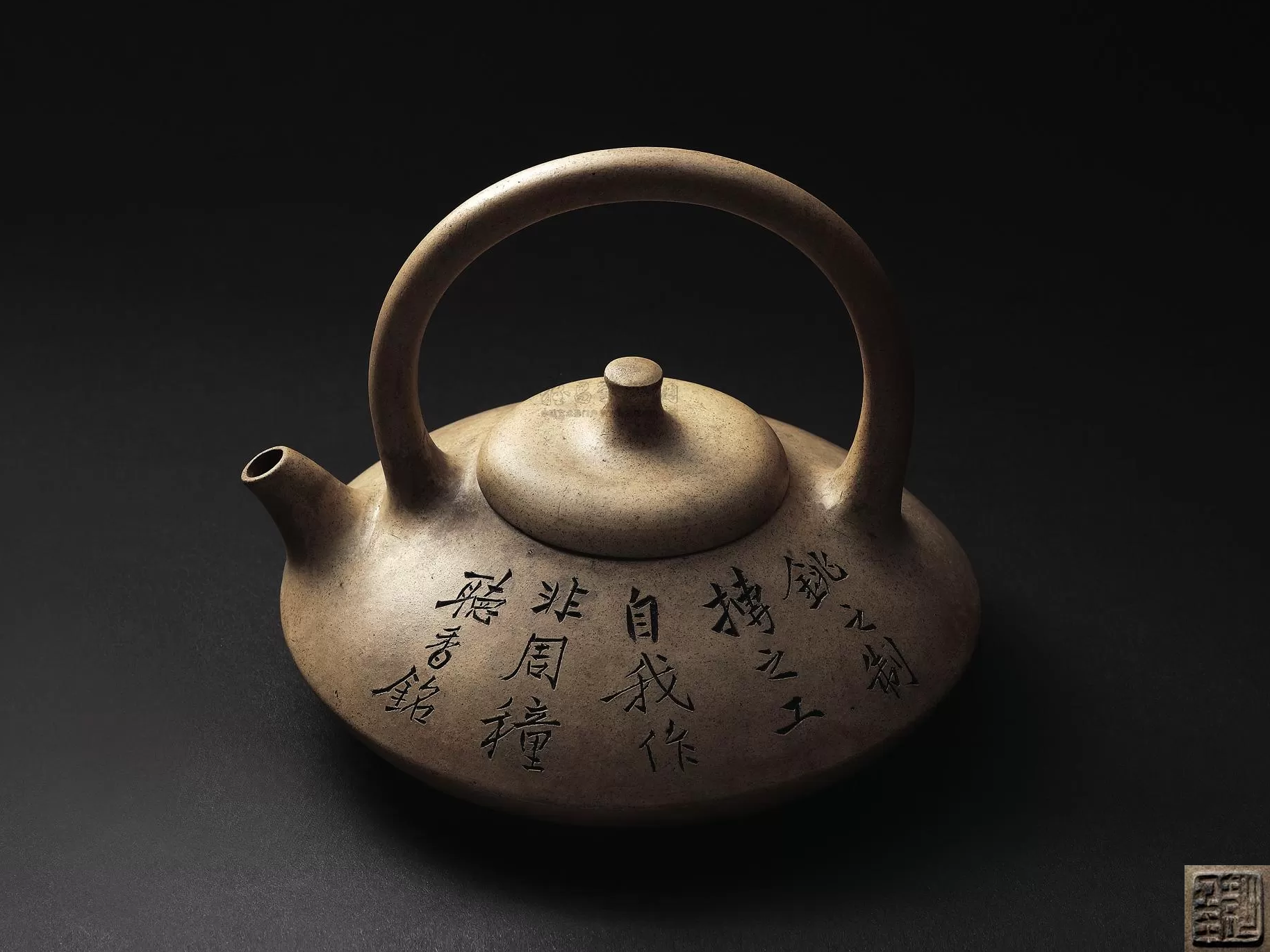

清中期 杨彭年制 江听香铭 白泥石铫壶

在团队合作的众多经典作品中,“清中期 杨彭年制 江听香铭 白泥石铫壶”堪称典范。壶身刻有“铫之制,搏之工。自我作,非周穜。听香铭”的楷书铭文,并附有专属款识。

江听香,原名江步青,字云甫,号听香,别号红豆,是钱塘(今浙江杭州)才子,不仅擅长诗文创作,书法造诣更是深厚,取法钟繇、王羲之,笔意灵动;同时精通绘画与篆刻,尤其尊崇浙派篆刻风格,运用切刀法创作时,刀法刚劲有力,为石铫壶增添了浓郁的文人气息。

清 陈曼生铭 郭频迦书画 石瓢壶

“清 陈曼生铭 郭频迦书画 石瓢壶”同样极具特色。壶身以行书刻下“煮白石泛绿云,一瓢细酌邀桐君”的雅致诗句,落款标注“老曼铭、频迦书”,另一侧则刻画了一块姿态纵恣峥嵘的穿眼奇石,诗与画的融合尽显意境之美。

郭麐,字祥伯,号频伽,因右眉全白,又有白眉生、郭白眉等别称,亦号邃庵居士、苎萝长者,是江苏吴江的文化名人。他在词章创作上颇有建树,篆刻技艺精湛,偶尔绘制的竹石图,笔墨间充满自然意趣;书法则效仿黄庭坚,笔势舒展,与陈曼生结下了深厚的艺术友谊,二人的合作让石瓢壶成为文人紫砂的代表作之一。

清中期 杨彭年制 钱杜铭 合欢壶

“清中期 杨彭年制 钱杜铭 合欢壶” 更是将诗书画印的融合推向极致。壶身铭文“茗露一瓢,细钓回意,涤吾风尘,素吾心情”,落款为“壬午夏日 叔美”,文字间蕴含着清雅的生活情趣。

钱杜,原名钱榆,字叔枚,后更名杜,字叔美,号松壶小隐、松壶,亦被称作壶公。他在诗书画三领域均造诣精深,诗歌效仿唐代诗人岑参,风格豪迈;书法取法褚遂良,字体清俊温雅;绘画方面,除了擅长花卉、人物,山水画作更是独具特色,宗法赵令穰、赵孟頫、王蒙、文徵明等名家,以细笔勾勒和浅设色为主要手法,运笔松秀缜密,笔下的山石、人物形象,在朴拙之中暗藏巧思,充满了装饰美感,为合欢壶赋予了丰富的文化内涵。

清 杨凤年制 东坡笠帽壶

壶铭:笠荫喝,茶去渴,是二是一,我佛无说。癸未上远曼生铭羽岑山民书

值得一提的是,当时曼生壶虽多落“杨彭年”款,但实际上杨彭年的兄妹杨凤年、杨保年均参与了曼生壶的制作,三人凭借精湛的制壶技艺,为团队的创作奠定了坚实基础。此外,部分曼生壶未标注个人款识,仅以“曼生铭”落款,却依旧难掩其艺术魅力。

曼生壶系列作品,处处彰显着浓厚的文人气息,诗的意境、书的韵味、画的雅致、印的古朴完美融合,成为紫砂壶中极具魅力的存在,而这一切的背后,正是陈曼生团队每位成员的匠心与才华共同铸就的传奇。