清代无疑是宜兴紫砂壶漫长的发展历程中的一个小高峰。这一时期,紫砂壶的身份悄然转变,从单纯用于泡茶的实用器皿,逐步跃升为承载文人意趣的雅致用具,开启了紫砂文化的全新篇章。

文人的青睐与推崇,是紫砂壶在众多茶道具中脱颖而出、独树一帜的关键。提及清代文人与紫砂的关联,“曼生壶”是绕不开的经典,后世更是将其视为“文人紫砂”的标杆。

不过,对于刚接触紫砂壶的玩家而言,“曼生壶”常是个熟悉又陌生的概念,虽时常听闻,却对其来龙去脉知之甚少。如今在玩壶圈里,曼生壶或是文人壶,已不只是一种器物类型,更代表着一种审美取向,折射出玩家对紫砂文化的认知深度。

那么,曼生壶究竟是什么?文人紫砂又有哪些评判标准?接下来便为大家稍作梳理与探究。

一、曼生其人

曼生壶中的“曼生”,指的是清代文人陈鸿寿,“曼生”是他的号。陈曼生在诗文、书画、篆刻领域均有着极高造诣,是当时文化界的佼佼者。

陈曼生画像

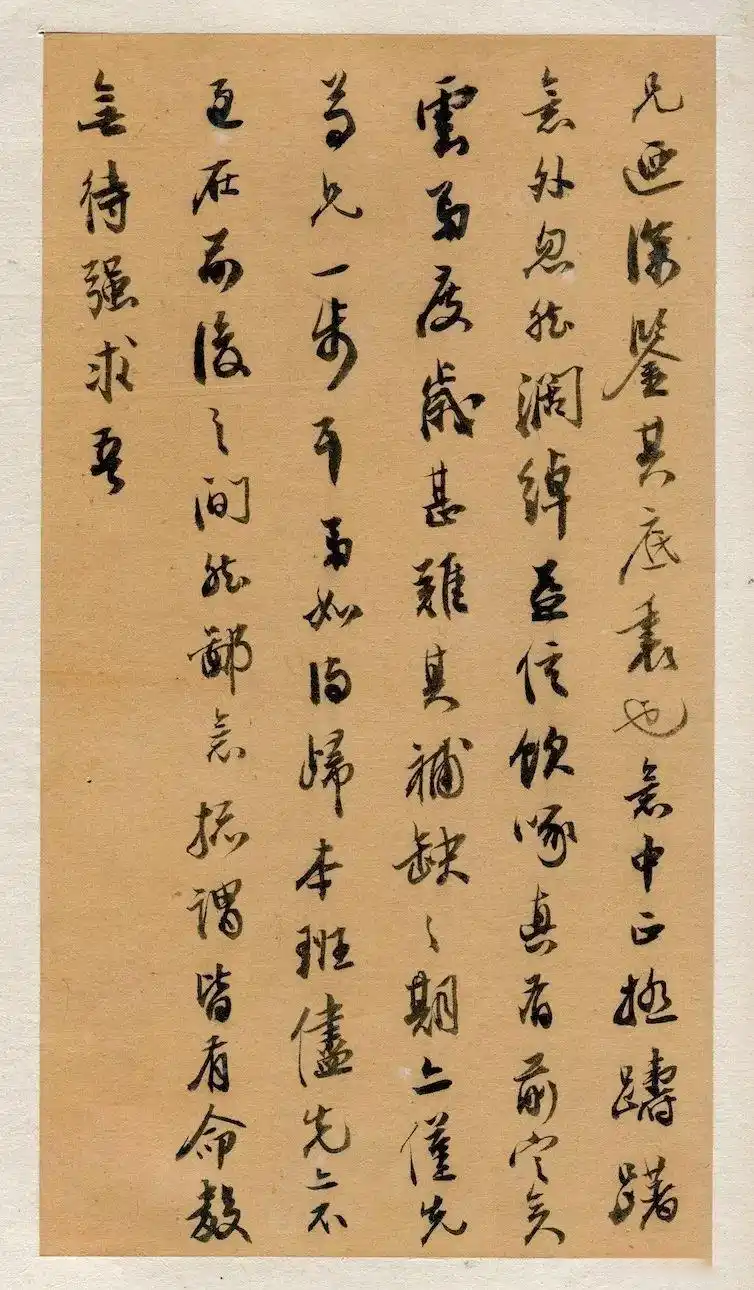

他的隶书独具特色,注重字形的变态与夸张,可用“纵逸”二字精准概括;行书则峭拔隽雅,分书开张纵横,在整个清代都堪称独步。

陈曼生书法

在篆刻方面,他师法秦汉玺印,还借鉴了丁敬、黄易等名家的风格,印文笔画多呈方折,用刀大胆洒脱,既自然随意,又锋芒显露,整体风格古拙恣肆、苍茫浑厚,凭借这般高超技艺,他成为了著名的“西泠八大家”之一。

陈曼生篆刻印章

陈曼生曾说:“余谓画之道,不必求异于人,亦不必专求工整,而落落写来,旨合于古。意气所到之处,数十张顷刻而成。”这番话道出了他的艺术追求,而当他与宜兴紫砂壶相遇后,便将这份才情与理念全然融入了紫砂创作之中。

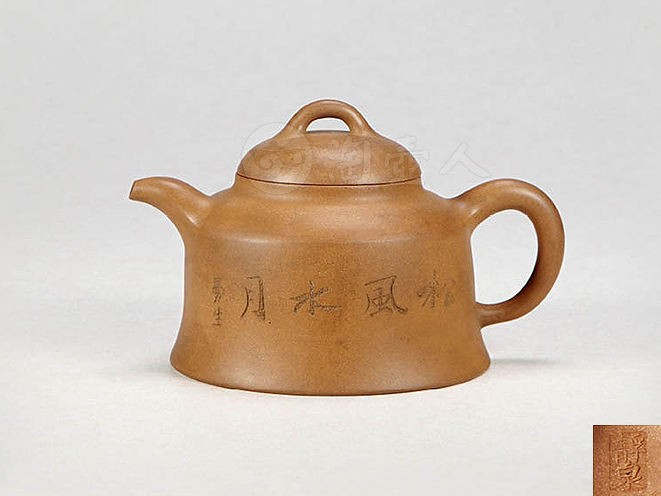

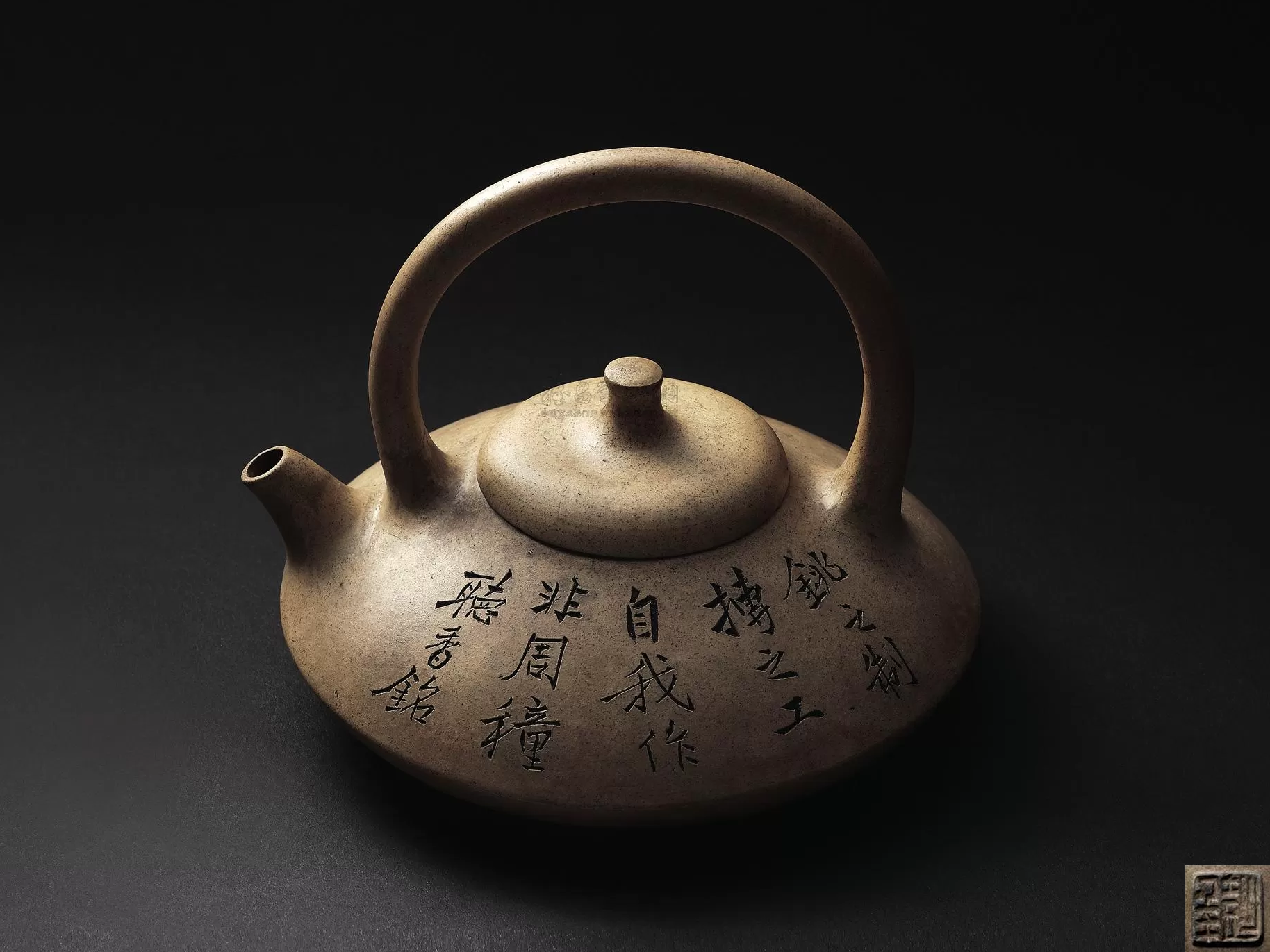

静泉制、陈曼生刻 段泥金钟壶

嘉庆十六年,陈曼生补任溧阳县令,也就是在这一时期,他开始参与宜兴紫砂壶的设计与制作。或许当时他只是将此当作随性的雅玩,未曾想,这份不经意的创作,却对后世紫砂发展产生了深远影响,绵延近两百年,至今仍未消散。

杨彭年制、陈曼生铭 井栏壶

二、曼生其壶

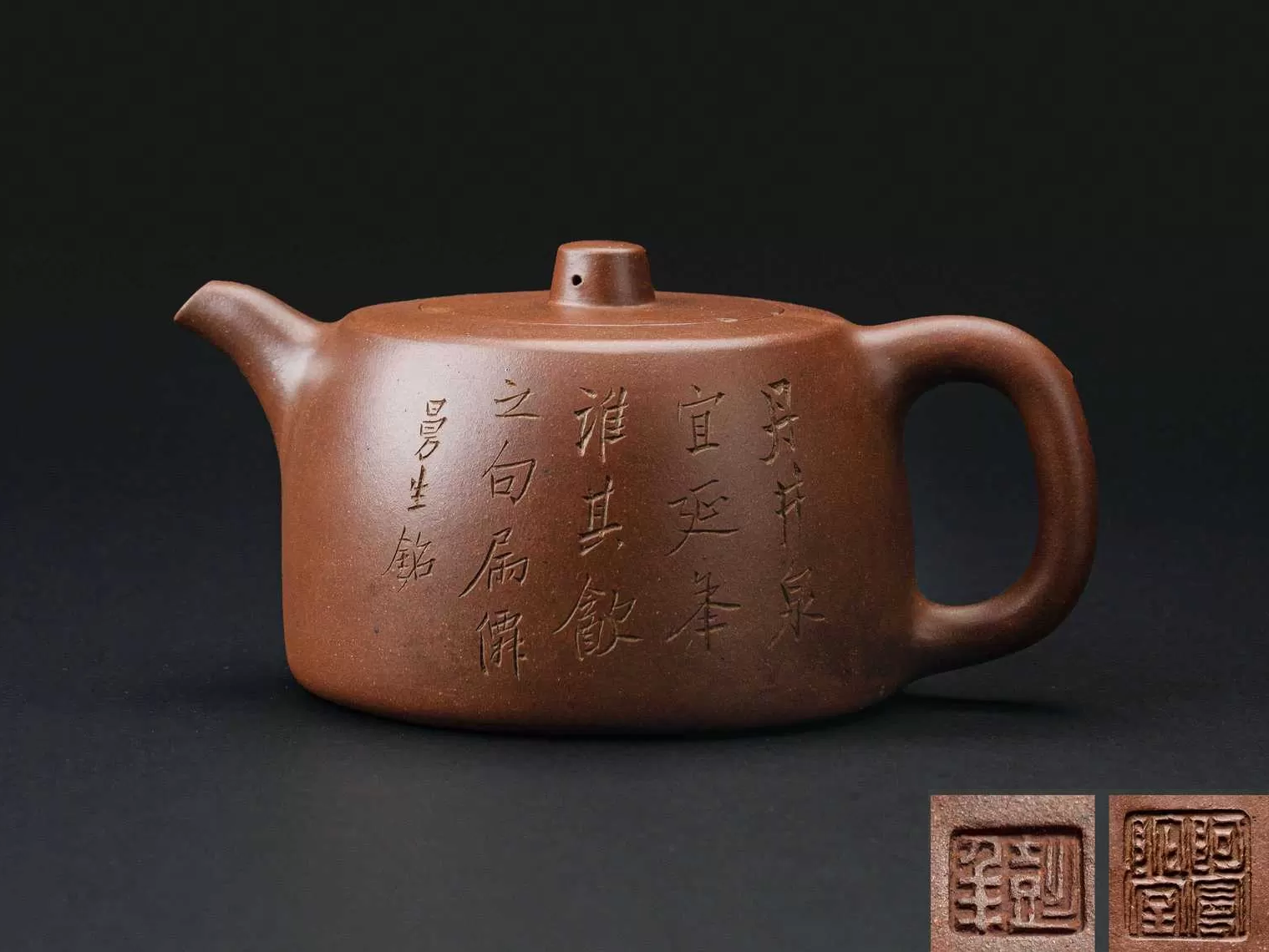

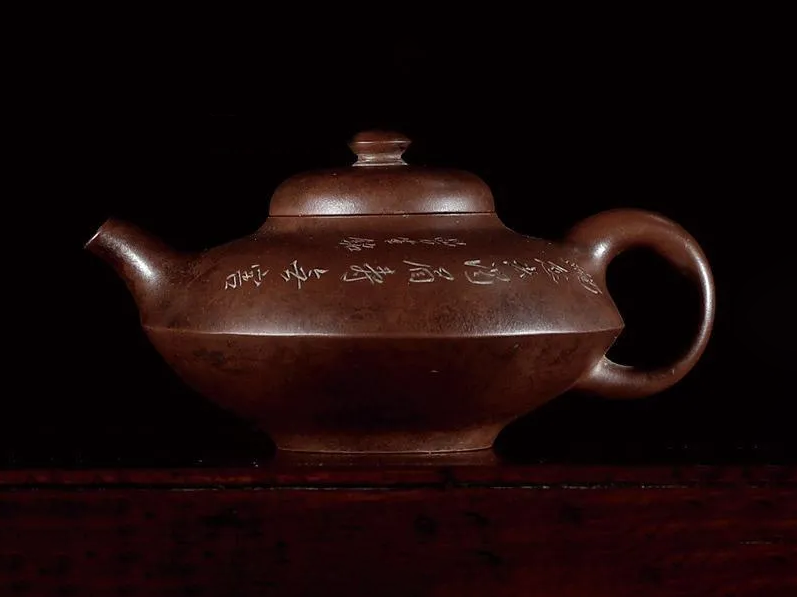

曼生壶并非特指某一件作品,而是一个广义的范畴。这类紫砂壶由陈曼生、郭频伽、江听香、钱杜等书画篆刻名家参与设计,并题刻铭文,再与当时宜兴技艺精湛的陶手杨彭年、杨宝年、杨凤年三兄妹等人合作制作而成,所有符合这一创作模式的紫砂作品,都可被称为曼生壶。

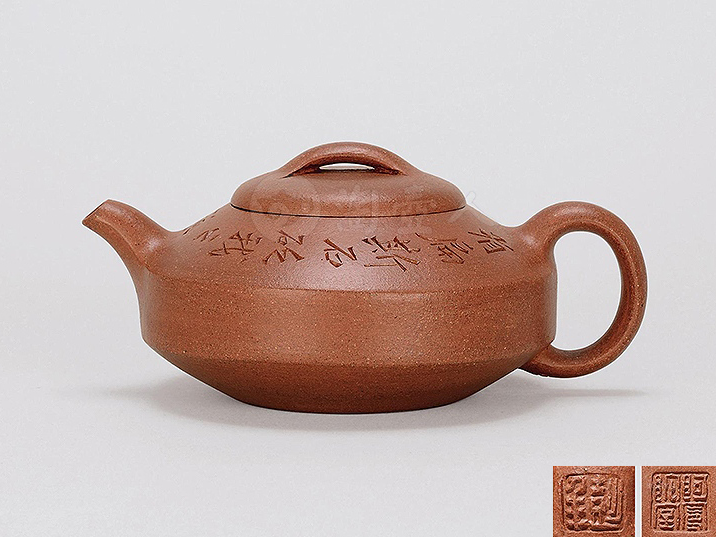

杨彭年制、陈曼生刻 汉君壶

曼生壶最核心的魅力,在于其浓郁的文人气质。壶身上的题铭,要么贴合壶的形制,要么契合品茶的意境,文人的才情逸趣与紫砂壶的器型完美融合,再加上独具匠心的篆刻刀笔,让每一件曼生壶都超越了实用器物的属性,成为可置于文房的清供之物,堪称雅玩中的上品。

陈曼生制 昙摩迦室款紫泥半月瓦当壶

透过曼生壶作品,能清晰看到刻绘与壶身的高度契合,同时还能传递出文人的思想情感,正所谓“切壶、切茗、切情”,这份风雅才情,正是文人壶最鲜明的特质。

清 杨彭年制 陈曼生为江听香铭 石铫壶

需要明确的是,并非壶身有刻绘就能称之为文人壶。如今市面上,不少紫砂壶随意刻上山水图案,再配上“禅茶一味”四字,这类作品往往连“雅”字都谈不上,更遑论文人壶的内涵。要打造真正的文人器,关键在于“够得文心”,唯有蕴含文心,器物才会散发文气。

杨彭年制、陈曼生刻 阿曼陀室款紫泥合欢壶

文人紫砂本应如此,只是以如今的情况来看,这样的标准不免有些苛刻。技艺精湛的工匠尚且能寻觅到,但兼具才情与眼界的名士却难以再得。当代紫砂作品的文气,更多依赖于陶手自身的文化素养,只要他们心怀匠心,用心创作,依然能展现出不俗的艺术水平。