紫砂壶技艺自明代诞生,历经数百年时光沉淀,在清代乾隆年间步入成熟阶段。彼时,制壶匠人多以摹仿前代经典作品为圭臬,鲜少在造型、工艺上突破创新,使得紫砂壶艺术一度陷入守旧有余、出新不足的困境,行业发展略显停滞。

陈鸿寿(陈曼生)

转折发生在嘉庆二十一年(1816年)前后,时任溧阳县令的陈鸿寿,因一次偶然的机缘,与宜兴制壶名匠杨彭年兄妹相识。这次相遇,不仅改变了陈鸿寿的艺术轨迹,更重塑了紫砂壶的发展格局。

陈鸿寿本就对传统工艺抱有浓厚兴趣,接触紫砂壶后,更是被其温润的质感与独特的文化韵味深深吸引。在杨彭年兄妹的悉心指导下,他从辨识泥料、熟悉壶型结构入手,逐步深入制壶核心,慢慢领悟到紫砂壶“形、神、气、韵”的精髓所在。

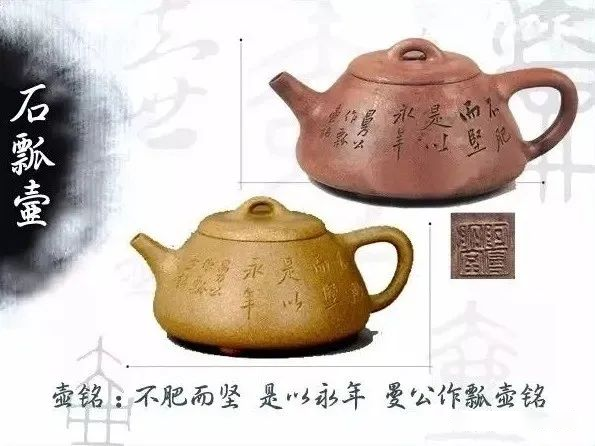

曼生十八式之石瓢壶

陈鸿寿并非普通的文人雅士,他是清代艺术界难得的全才。生于1768年、卒于1822年的他,籍贯钱塘(今浙江杭州),除了在仕途上有所作为,在书画、篆刻领域更是造诣深厚。

陈鸿寿的篆刻艺术深受秦汉玺印的古朴气象影响,印文笔画方折刚劲,用刀时大胆利落却不失自然之态,形成了古拙恣肆、独树一帜的风格。

书法方面,他精通行、草、篆、隶诸体,行书作品峭拔隽雅,透着一股文人的清逸之气,分书(隶书)则开张纵横,尽显豪迈风骨,笔下文字自带金石质感,结体奇特却不失章法,笔画圆劲如银钩铁画,整体意境萧疏简淡又暗藏雄浑遒劲之力,这些深厚的艺术积淀,为他后来革新紫砂壶设计埋下了伏笔。

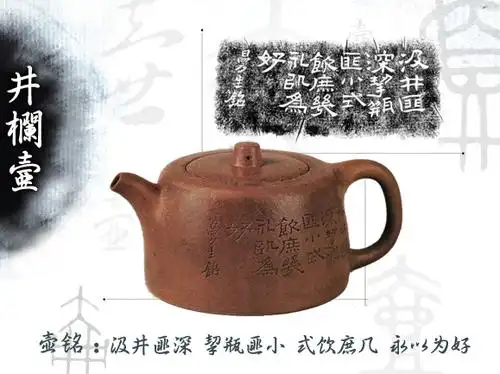

曼生十八式之井栏壶

而杨彭年兄妹,更是当时宜兴制壶界的佼佼者。杨彭年,字二泉,号大鹏,其弟杨宝年、妹杨凤年均深谙制壶之道,尤其擅长泥料调配。他们选用的紫砂泥,经过精细筛选与反复揉炼,烧制出的茗壶色泽温润莹润,宛如美玉,气质清雅温醇。

在造型上,其作品兼具浑朴厚重与玲珑精巧,线条流畅自然,毫无刻意雕琢之感,尽显“天然去雕饰”的妙趣,因此一经问世便备受艺林界推崇,成为当时文人雅士争相收藏的珍品。

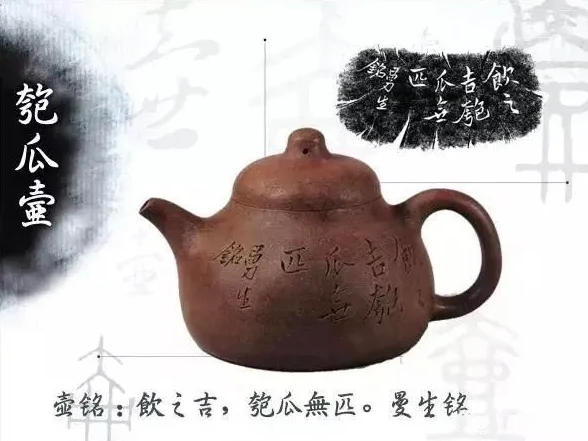

曼生十八式之匏瓜壶

此外,杨彭年还常与曼生(陈鸿寿号)、子冶(瞿应绍)、石梅(郭频迦)等名人雅士合作,在壶身镌刻诗书画印,让紫砂壶从单纯的实用器物,升华为集工艺与文人艺术于一体的艺术品,其技艺之精湛、眼界之开阔,对后世紫砂壶艺术影响深远。

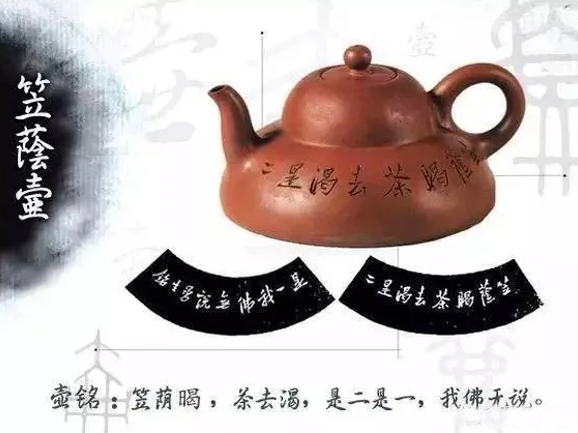

曼生十八式之笠荫壶

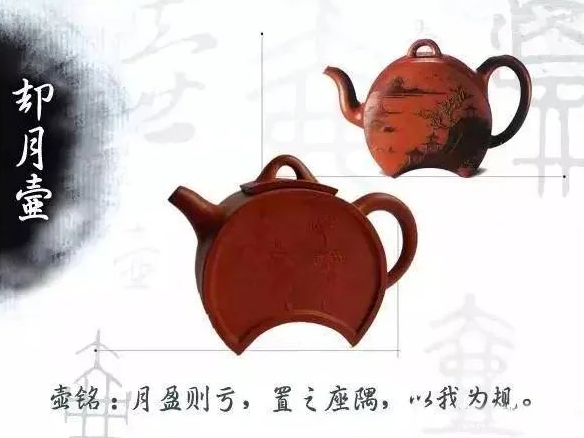

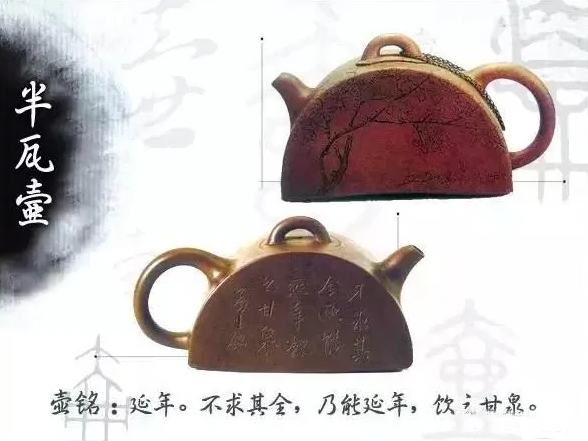

在陈鸿寿涉足紫砂壶领域前,近两百年间,紫砂壶的设计与烧造始终跳不出“仿古”与“上彩”的旧框架。匠人多拘泥于前代壶型,或在壶身添加繁复彩饰,却忽视了紫砂壶本身的材质之美与造型的创新性,导致行业缺乏鲜活生命力。

陈鸿寿的出现,打破了这一僵局。凭借卓越的审美眼光与深厚的艺术修养,他跳出传统思维局限,从自然万象中汲取灵感,春日绽放的花卉、山间挺拔的竹木、日常生活中的实用器物,乃至博物馆中陈列的古代青铜器、玉器,都成为他设计壶型的素材。他将文人的审美意趣与紫砂壶的实用功能完美结合,设计出数十种造型独特、意境雅致的壶式。

曼生十八式之却月壶

因陈鸿寿最常使用“曼生”这一号,后人便将他参与设计的紫砂壶统称为“曼生壶”。因曼生壶造型经典、文化内涵丰富,被后人精心整理归纳,称为“曼生十八式”。

值得注意的是,“十八”在古代并非确指数字,而是常用的虚数,如同“十八般武艺”形容技艺全面、“女大十八变”表示变化繁多一般,此处的“十八式”亦是对曼生壶丰富品类的泛指,并非仅指18款紫砂壶。

曼生十八式之半瓦壶

这一系列壶型,每一款都凝聚着陈鸿寿的艺术智慧与杨彭年兄妹的制壶匠心,每一件都是实用与艺术的完美融合,不仅成为紫砂壶史上的里程碑,更将文人壶艺术推向了新的高峰,至今仍被后世匠人奉为经典,影响着当代紫砂壶艺术的发展。