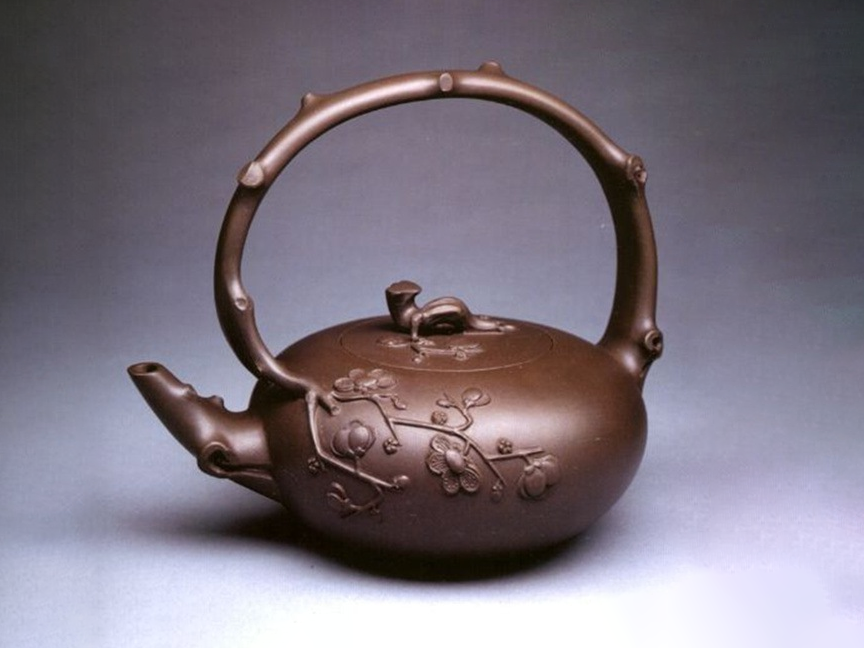

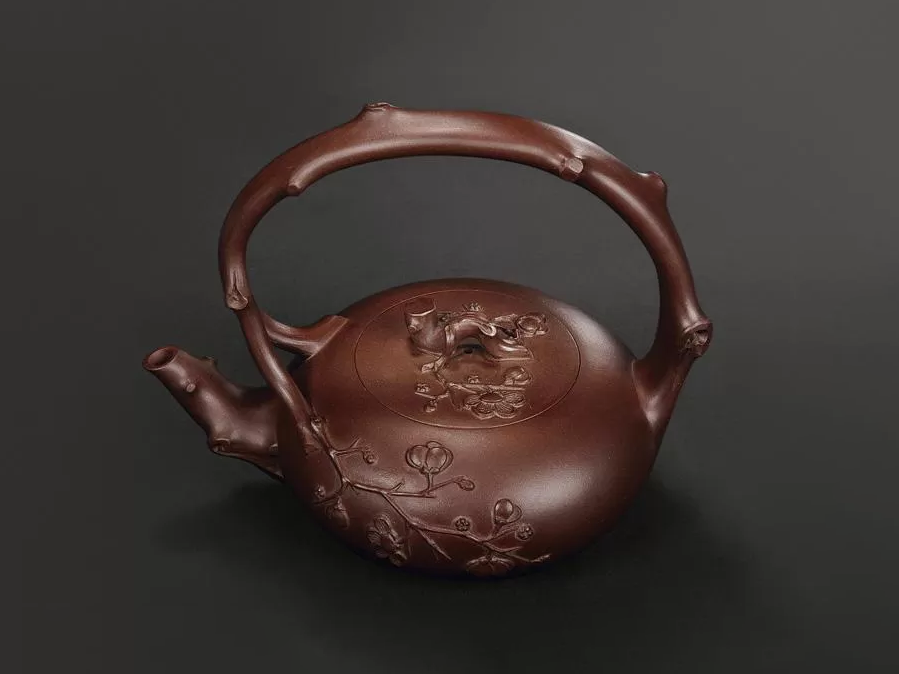

周桂珍大师的作品始终以其独特的神韵与精湛的工艺,在紫砂领域占据重要地位,而梅花提梁壶便是其众多力作中极具代表性的一件。此壶将梅花的清韵与紫砂的温润完美融合,既是大师工艺水准的极致展现,更是文人雅趣与匠心精神的深度碰撞,观之令人沉醉,品之回味无穷。

周桂珍制 梅花提梁壶

中国嘉德2011年春季拍卖会

成交价:RMB 690,000

梅花提梁壶的造型设计堪称巧夺天工,每一处细节都紧扣“梅”之主题,又在整体布局上尽显和谐之美。

壶身采用扁圆形设计,扁得别致有趣,却丝毫不显局促,反而因圆润的弧度透出灵动之气,光洁莹润的壶身如玉石般细腻,线条流畅自然,无一丝多余修饰,尽显光素器的简洁大方。

壶的右侧,一枝梅干顺势伸出,表面点缀着自然的结疤,宛若历经岁月洗礼的老梅桩,尽显古朴之态。这枝梅干并非平直伸展,而是巧妙左弯,形成了横跨壶身的提梁,在壶体上空勾勒出一道优美的大圆弧,营造出虚实对比的空间意境。

提梁下方,梅干分支两叉,枝梢轻轻贴于壶体左侧,新梅在此悄然绽开,朵朵饱满丰盈,以浮雕手法融入壶身,花瓣纹理清晰可辨,仿佛有水分在花瓣间流转,鲜活灵动。

壶嘴取一枝向上昂然的梅干造型,一弯有力,与提梁在形态上相互呼应,形成视觉上的平衡与和谐。壶嘴表面饰以树节纹理,打破了横向延伸的平缓感,增添了挺括向上的力道。

壶盖采用嵌盖式设计,严丝合缝,盖钮则为一段嫩梅枝,枝上点缀着小巧的梅花,与壶身的老梅形成“老干新花”的对比,更显生机盎然。

整体观之,壶身的光素与提梁、壶嘴、壶钮的花塑相得益彰,将花货的精巧与光素器的素雅完美结合,宛如一幅立体的写意中国画。

周桂珍大师素以创制光素器闻名,她曾坦言:“光素器,我是跟顾老学的。造光素器线条要‘挺’。可能和我跟的老师有关,我喜欢那种光素的东西;还有是我的个性,我喜欢简洁大方。”

在梅花提梁壶中,即便融入了花塑元素,大师深厚的光素器功底依然展现得淋漓尽致。

扁圆形壶身看似简单,实则对线条的把控要求极高。周桂珍大师以精准的手法勾勒出壶身的弧度,从壶口到壶底,线条流畅无滞,既保证了视觉上的和谐美观,又兼顾了实用功能,握于手中手感舒适。

这种对线条“挺”的追求,正是大师光素器创作理念的体现——无需过多修饰,仅凭线条的张力便能展现器物的自然之美。

而壶上梅枝、梅花的雕塑,则尽显大师“工写结合”的技艺。梅干的纹理、树节的形态,刻画得细致入微,尽显“工”的严谨;梅花的绽放姿态、花瓣的舒展弧度,则带有写意的灵动,尽显“写”的韵味。

这种创作手法,让梅花不仅有形,更有神,仿佛能让人嗅到梅花的清香,感受到梅花傲霜斗雪的气节。正如冯其庸先生对周桂珍大师紫砂艺术的评价:“紫砂艺术最突出之处就是神韵,她的艺术的最突出之处就在‘工极而韵,紫玉蕴光’,百看不厌,有无尽的内涵。”

在中国文人文化中,梅花始终是高洁、坚韧的象征,文人画中常以“问梅花消息”为题,寄托对春日的期盼与对品格的追求。周桂珍大师以梅为题创作梅花提梁壶,正是将这种文人意境融入紫砂艺术之中,让壶不再仅仅是泡茶的器具,更成为承载文化与情感的载体。

当春日来临,枝头梅花绽放,“春意闹枝头”的生机与壶中清茗的幽香相互交融。此时,执一把梅花提梁壶,于梅下问茶,读壶品茗,便是人生一大雅事。

梅枝的傲骨与茶汤的温润碰撞出奇妙的意境,让人在品味茶香的同时,也能感受到梅花的气节与大师的匠心。

正如那句“平常心是茶也”,在这一壶一茶、一梅一景之中,所有的浮躁都得以沉淀,唯有内心的平静与对生活的热爱留存心间。