僧帽壶的源头可追溯至我国北方游牧民族,最初是盛放奶液的金属奶壶。相传其从波斯、阿拉伯等地经西域传入蒙古草原,元代时正式进入中原,开启了在华夏的演变之路。

随着传入内地,僧帽壶器形与陶瓷工艺结合。元代时,它首次出现在瓷器上,龙泉窑、景德镇窑均有烧制,为其在陶瓷领域发展奠定基础。此后各朝传承不断,至明代永宣时期,僧帽壶被赋予深厚宗教内涵,成为汉藏文化交流的重要见证。

明宣德 红釉僧帽壶

明宣德红釉僧帽壶是明代僧帽壶中的珍品,壶流修长、壶颈高耸、腹部饱满圆润,尽显端庄。器物底部留存乾隆御题诗:“宣德年中製,大和斋裡藏。抚摩钦手泽,吟咏识心伤。润透硃砂釉,盛宜沆瀣浆。如云僧帽式,真幻定谁常”,为其增添皇家气韵与极高的文化历史价值。

明代紫砂工艺兴起,为僧帽壶发展注入新活力。李茂林、陈仲美、时大彬等紫砂大家,将僧帽壶造型融入紫砂创作,各有风格。后世紫砂僧帽壶制作,多以时大彬款式为圭臬。

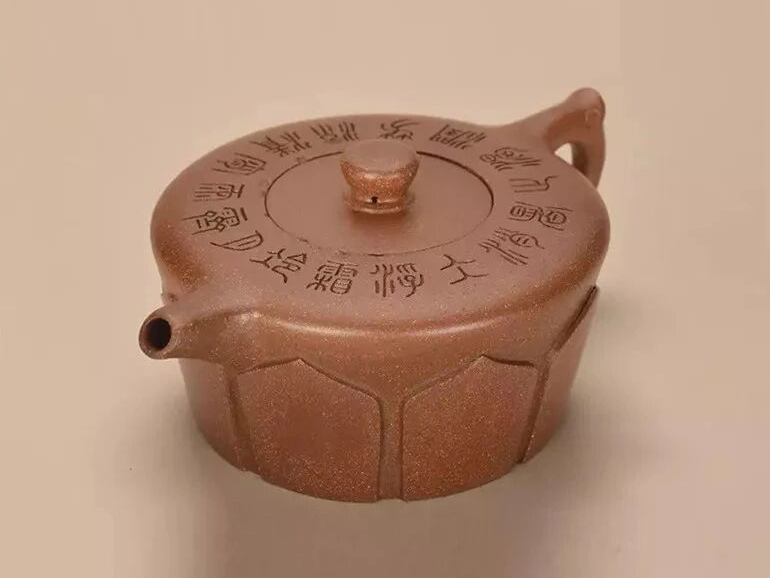

明代 李茂林款、文嘉铭 僧帽壶

李茂林款明代紫砂僧帽壶,通体赤褐梨皮色,器身略扁,壶嘴短直、壶把小而环形。壶腹上丰下削,平肩圆足,壶口设堰圈,嵌盖紧密,壶钮扁圆。

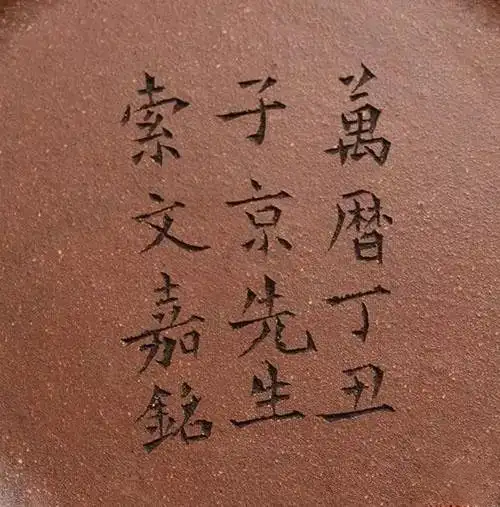

壶肩刻十六字篆文“浮霜冷月霁雨霄清流芳润渴止暑消冰”,可旋环倒读成文,尽显巧思。壶底有“万历丁丑子京先生索,文嘉铭”楷书铭文,万历丁丑即1577年。

李茂林僧帽壶底款

此壶为项墨林(字子京)定制,文征明之子文嘉题铭,格外名贵。壶腹下部有八瓣纹饰,或仿莲花或象征佛,整体造型端庄、气格高古,是藏家珍玩。

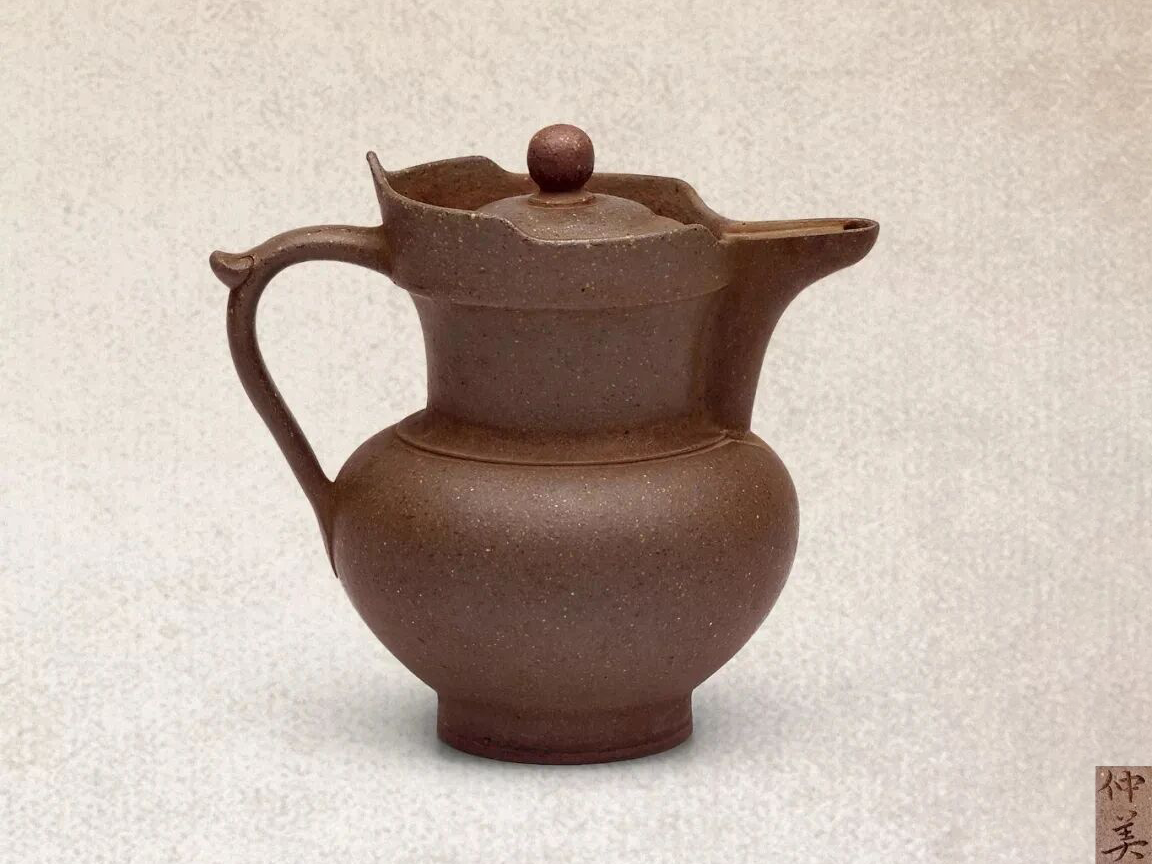

明末 陈仲美制僧帽壶

陈仲美所制僧帽壶,圆腹高颈,为典型明僧帽款,可见其借鉴瓷器僧帽壶造型。陈仲美是江西婺源人,原在景德镇制瓷,后赴宜兴做紫砂,善仿青铜造型,工艺精湛,传器被誉为“神品”。

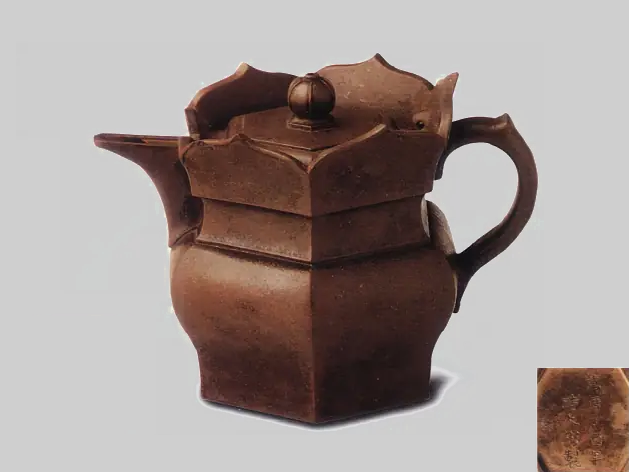

时大彬六方僧帽壶

时大彬在僧帽壶创作上颇具创新,突破传统圆形,采用六方壶式,彰显紫砂工艺优势——瓷器难制方僧帽,而紫砂材料与工艺的灵活性使其得以实现。

这款六方僧帽壶,从壶盖起壶体分六等分,寓意“六时吉祥”;壶冠五瓣莲花,象征“五方五佛”,第六瓣改为壶流。平带形壶鋬在壶流对侧,上部弯有按指位,提升实用性。

顾景舟仿时大彬高墙矮僧帽壶

相传顾景舟先生曾在上海南京东路友谊商店见时大彬僧帽壶真迹,当年摹古时也曾仿制并落暗款。后世僧帽壶多以时大彬这款为样本,形成高帽沿矮身的“矮僧帽壶”;顾景舟还创新出矮帽沿高身筒的“高僧帽壶”,丰富了僧帽壶品类。

顾景舟矮墙高僧帽壶

从工艺看,僧帽壶是传统镶接成型的巅峰之作,属方货中最复杂精致的品种,由二十五块泥片镶接而成。制作需扎实的手工技艺与准确的整体造型把控能力,每一步都需精益求精。

淘壶人藏 严红珍制 僧帽壶

淘壶人藏 仲从飞制 僧帽壶

当代僧帽壶制作在传承传统的同时不断发展,仍以时大彬六方款最常见,此外还有扁僧帽壶、圆僧帽壶等创新样式。这些创新作品保留核心特征,融入现代审美,让这一传统器物在当代焕发活力。