供春壶作为紫砂花货类的经典器型,其鉴赏核心始终围绕“肌理质感”与“细节韵味”展开,自然随形的表象下,藏着严谨的工艺法度与审美逻辑。

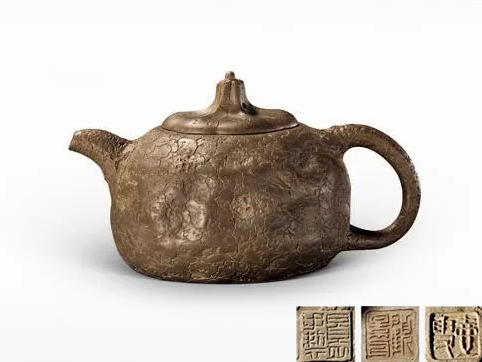

中国国家博物馆藏供春壶

鉴赏供春壶,首先要锚定传统范式的核心特征。以中国国家博物馆藏供春壶为范本,传统供春最显著的标识是不规则块状树皮肌理,肌理需遍布壶身,既有斑驳的块状纹理,又有自然的凹凸变化,绝非简单的粗糙感。壶流多为自然掇出的弯流,壶把则是靠近底部的三叉形制,整体造型呼应树皮生长的随性之美。

中国国家博物馆藏供春壶

值得注意的是,真正传统的供春壶身并非标准圆形,而是略带弧度的椭圆形,这一细节常被忽视,顾景舟、汪寅仙等老一辈艺人的作品均遵循此制,如今市面上常见的圆形壶身,实则是当代演变后的形态。

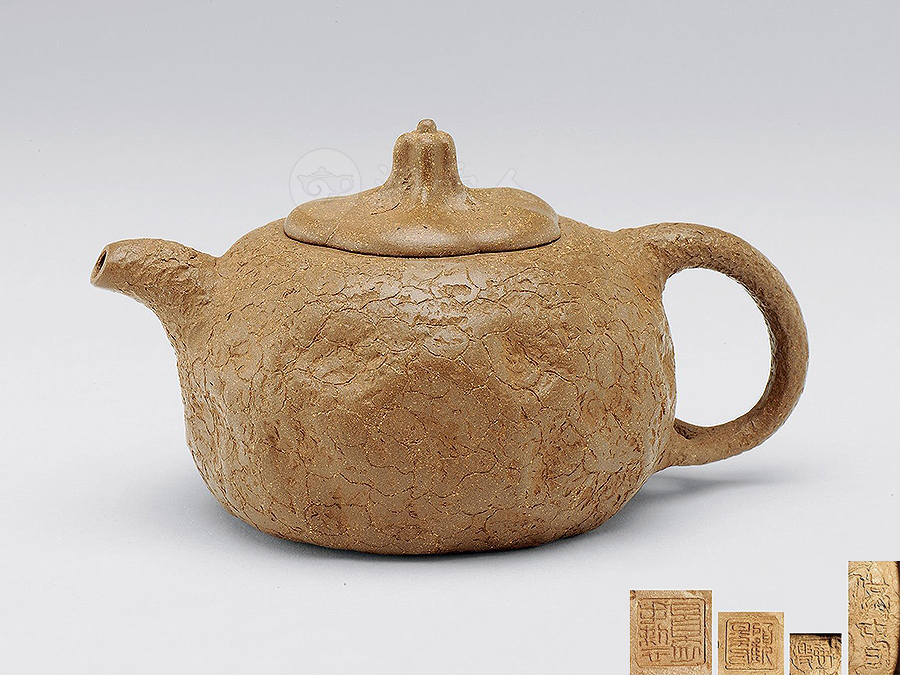

顾景舟供春壶

传统供春的肌理处理最见功力。顾景舟所制供春壶,壶身饱满不扁,以工具细致点出密布肌理,线条婉转自然,深浅适度,无生硬堆砌之感,尽显沧桑古拙之味;汪寅仙则在顾派基础上稍作调整,肌理勾勒更深,局部呈现轻微垒块感,但仍保持自然协调。

顾景舟供春壶

二者共同构成传统供春的鉴赏标杆:肌理需用工具点出斑驳效果,不规则块状线条要灵动不僵硬,凹凸布局需疏密有致,深浅对比柔和,若过于夸张或粗糙,便失了“古雅”的精髓。

汪寅仙供春壶

当代供春虽衍生出多种形态,但“重细节”的核心从未改变。顾绍培延续顾派造型与肌理,仅在壶流处做包嘴或传统掇嘴弯流的细微调整。

顾绍培供春壶

汪寅仙的创新则更具突破性,其夔龙供春以银杏叶堆叠成盖,叶面纹理清晰,夔龙攀附盖钮,雕琢传神;提梁供春则改弯流为直流,换三叉提梁把,灵芝钮承裴石民风韵,肌理勾勒依旧细致。

汪寅仙夔龙供春壶

汪寅仙灵芝提梁供春壶

陈国良的作品更显个性,常规供春强化流把的枝干肌理,与壶身树皮质感形成对比,线条变化丰富;光素供春则舍弃线条勾勒,仅以单纯凹凸感表现肌理,流把雕琢延伸至壶身,尽显素饰器的简洁之美。

陈国良供春壶

陈国良光供春壶

而当代隐龙供春,是在传统肌理基础上堆塑龙形,繁简结合,需做到龙形与树皮肌理浑然一体,不显突兀。

当代 厉振宇制 隐龙供春提梁壶

壶盖与壶钮的细节,是鉴赏供春壶的“加分项”。为适配椭圆壶身,传统供春盖形多为近似长海棠形,壶钮以五瓣杏叶聚拢叠起,形似瓜蒂,盖面需点出肌理,杏叶茎脉线条要清晰,盖面需有浑厚感;灵芝钮则要注意大小主次,雕琢细节能直接体现艺人功底,裴石民所配灵芝钮便是典范。

当代 沈建宏制 供春壶

如今市面上的供春壶良莠不齐,不少作品或随意粗糙、细节缺失,或哗众取宠、毫无法度。实则供春虽为花货,却最忌“随形即随意”,其制作难度不亚于光器,素器藏拙靠线条,供春则需在自然肌理中展现工艺精度。

当代 朱颖樱制 暗香供春壶

无论传统形制还是当代演变,好的供春壶都需满足“肌理与凹凸感并重”、“细节到位不突兀”、“造型与纹理协调统一”三大原则,唯有循理用功,方能尽显供春壶的古雅韵味。