“秦砖汉瓦”是中国古代建筑文化的经典符号,西汉时期,以其为代表的建筑元素与木结构共同构建起完整的“土木之功”体系,尽显当时建筑装饰的璀璨。而在紫砂器物中,汉瓦壶便是这一文化符号的巧妙延伸,承载着独特的艺术魅力与历史渊源。

汉代瓦当

提及“汉瓦”,人们常会先想到古建筑上带有各式纹饰的瓦当。在紫砂领域,半瓦壶多借鉴瓦当的形态,汉瓦壶却另辟蹊径,将瓦片造型化为壶钮,巧妙融入整体器型,让这枚穿越千年的“瓦片”,在紫砂器物上焕发出新的生命力,默默诉说着历史的韵味。

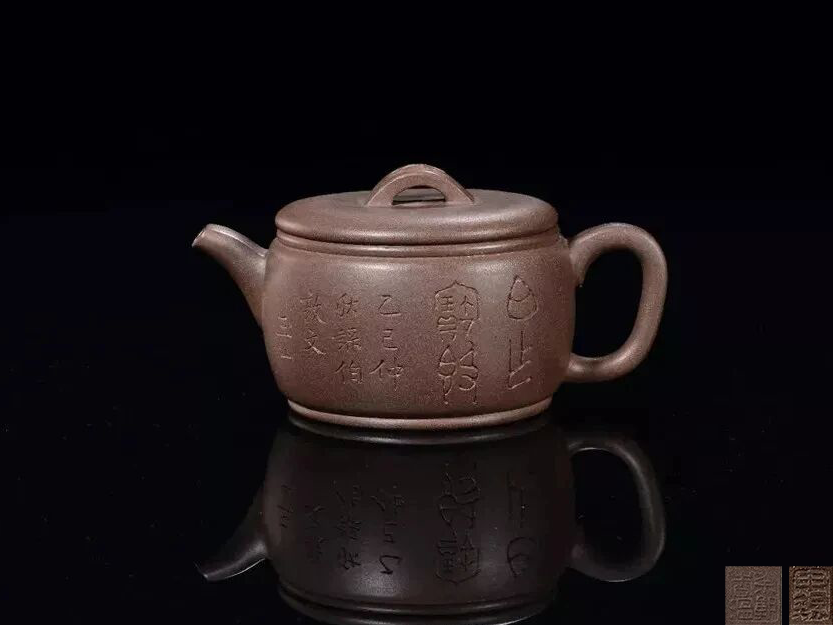

曼生汉瓦壶

目前可考的最早汉瓦壶,出自清代曼生壶系。这一壶系由西泠八家之一的陈曼生与制壶名家杨彭年联手打造,他们不仅为紫砂赋予了深厚的文化内涵,提升了紫砂的艺术地位,更极大地丰富了紫砂的造型风格。

曼生汉瓦壶

杨彭年所制的汉瓦壶,壶身呈圆形,斜直腹打造出桶状形态,口径略大于底径,口沿与底沿均以凹线勾勒出线条,上下呼应,尽显规整之美。

弯流从壶身下部向上胥出,搭配四方混把,比例协调;盖面饱满且微微隆起,采用压盖式设计,宽厚的瓦片式桥钮置于其上,钮上还设有海棠孔,细节处尽显匠心。壶身题有铭文,文气与器型相得益彰。

清道光 申锡制、玉山刻铭汉瓦壶

同一时期,清代制壶名家、壶艺全才申锡也制作过汉瓦壶。申锡款汉瓦壶在造型上有所调整,壶身高度略收,上下比例更为匀称,口径稍大于底径,壶身微微鼓起,更显圆润饱满。壶流与壶把均采用四方设计,瓦当桥钮的拱度更高,与壶身搭配得恰到好处,整体更具精气神。

清早期 扁汉瓦壶

到了道光时期,汉瓦壶的形制发生了明显演变,出现了“扁汉瓦式”。这类汉瓦壶壶身矮扁,圆形壶身搭配直腹,口径略小于底径,口沿以凹线勾勒出线条,底部则未做过多修饰。

壶盖依旧采用压盖式,盖面厚实,瓦当桥钮保留其中。变化最大的是壶流,改为长直流剑流嘴,搭配混四方把,风格更为利落。

故宫博物院藏汉瓦壶

同期,故宫博物院收藏有一款变体汉瓦壶,壶嘴未采用剑流设计,而是直管流,瓦当桥钮更显宽扁厚实,钮上还篆刻着“汉瓦”二字,独具特色。

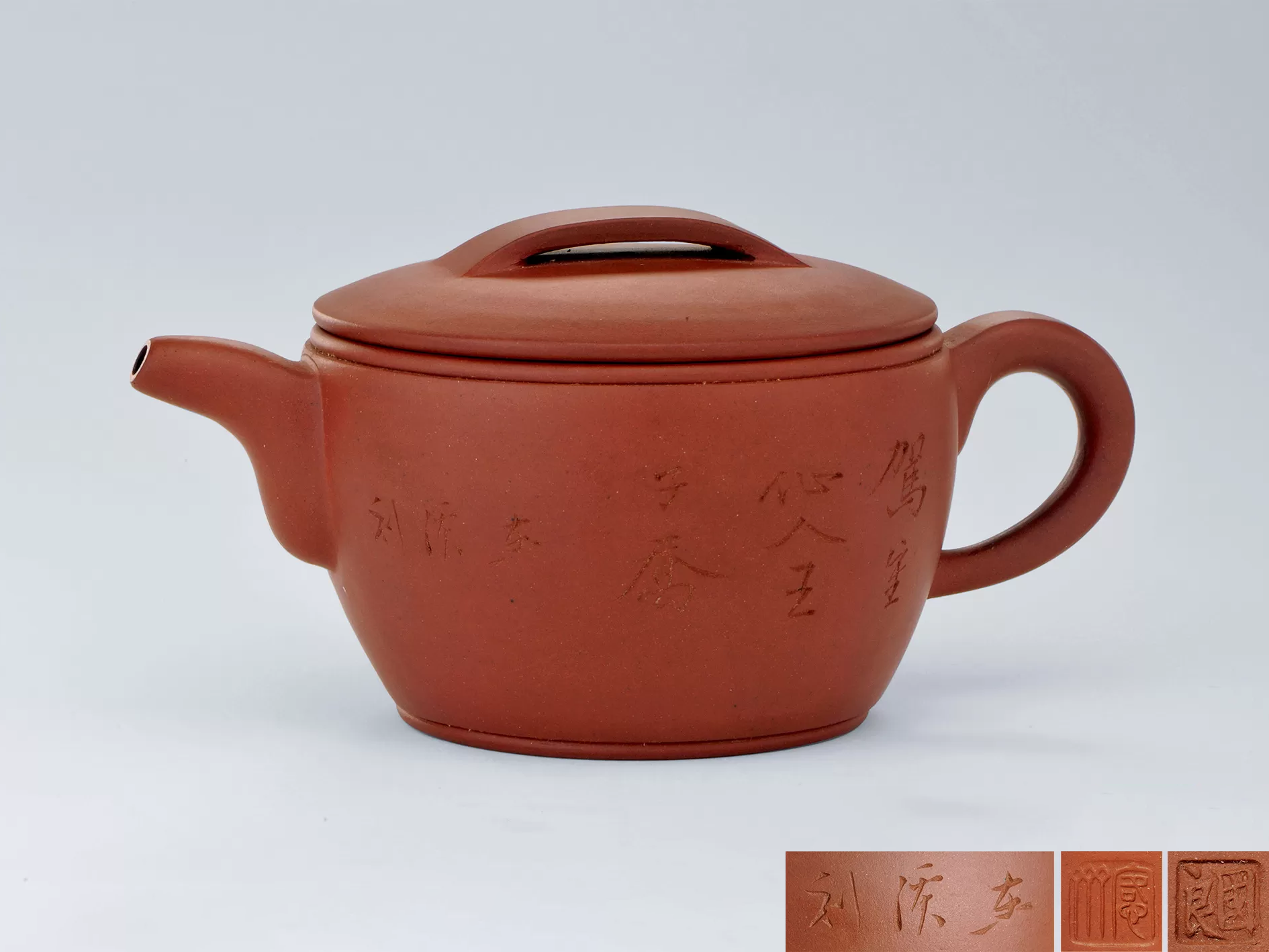

清晚期 俞国良制、东溪铭刻愙斋款紫泥汉瓦壶

纵观汉瓦壶的发展历程,除了曼生款与扁款,其基本形制在很长一段时间内改动不大。清末至民国时期,紫砂名家俞国良所制的汉瓦壶,更多是融合了杨彭年款与申锡款的特点。

俞国良汉瓦壶延续了杨彭年款上宽下窄的造型,口径大于底径,但壶身更为饱满浑圆,上下均以线条修饰。壶流做了明显的“大下巴”处理,呈圆弯流形态,壶把仍为四方形,桥钮略宽,呈长扁状,在传承中展现出细微创新。

大蕴汉瓦壶

进入当代,汉瓦壶的创作也有了新尝试,大蕴汉瓦式便是其中之一。这款汉瓦壶设有壶颈,底部收足,弯流胥出,搭配四方圈把;盖面平整且微微隆起,壶钮为长扁桥钮,相对较窄,拱度极小,中间还做了镂空设计。作为汉瓦壶的新样式,其市场接受度仍需业内与市场的进一步检验,但无疑为汉瓦壶的发展注入了新活力,是当代紫砂艺人对传统器型创新探索的体现。

当代 强旭、许文军合制 高汉瓦壶

汉瓦壶不仅融入了传统建筑的形态,蕴含深厚文化底蕴,其造型设计还暗藏巧思,圆形壶身与或方或圆的壶流、壶把搭配,尽显方圆结合的传统美学理念。

当代 徐聪制、沈龙娣刻 汉瓦壶

更重要的是,汉瓦壶器型敦厚,壶口开阔,无论是投茶还是取茶都极为便捷,在实用性上堪称紫砂器物中的佼佼者。正因如此,对于深谙紫砂与茶道的老茶客、老壶友而言,汉瓦壶无疑是收藏与使用中不可或缺的经典器型。