清代嘉庆年间,当身着青衣的陈鸿寿执刀笔在紫砂壶坯上细细铭刻时,他未曾料到,自己的“曼生”之名,会成就“曼生壶”这一紫砂经典系列。

一、半月壶的起源

半月壶,是广为人知的曼生十八式之一,它最初名为“半瓜壶”,出自制壶名家杨彭年之手。早于杨彭年与陈鸿寿合作前,杨彭年便已与清代文人吴照联手打造过半瓜壶。

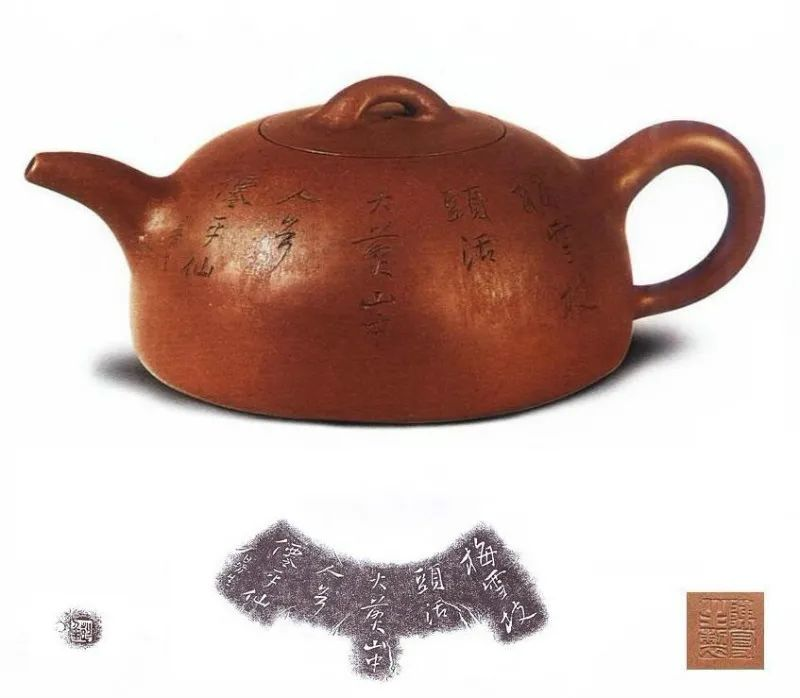

杨彭年制、吴照刻 半瓜壶

这款壶上的刻绘出自吴照笔下,落款“白庵”,他采用的满刻技法,甚至比后来子冶壶的刻绘风格更早出现。

半瓜壶的造型独具匠心,壶身呈倒扣的半球状,嵌盖顶端配着小巧的桥形钮,壶把也设计成圆润的环形,从壶顶到壶底,整器线条流畅,一气呵成,既显简约稳重,又透着古朴严谨的气质。

壶身泥色偏暗,在沉稳大气中透着一种内敛的美感,一面刻有错落有致的劲竹图,竹枝布局精巧,几乎布满壶身,更有一片小叶巧妙延伸至桥钮之上,为器物增添了几分灵动意趣。

杨彭年制、陈曼生铭 半月壶

后来,杨彭年与陈曼生合作时,参照这款半瓜壶的形制加以改良,推出了新的壶式,彼时便有了“半月壶”的称呼。

两款壶整体形态相近,最大差异在于壶嘴的处理:新壶的壶流是弯流掇出的样式,而非此前半瓜壶斜向上胥出的设计,至于壶钮、嵌盖等细节,则与半瓜壶保持一致。

二、半月壶的发展

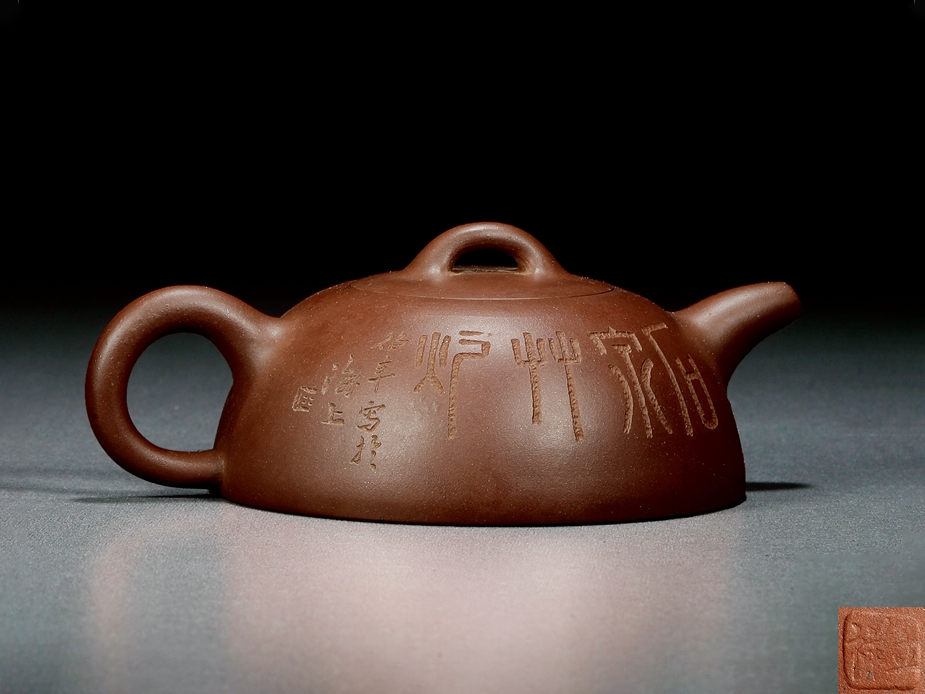

至清末,画家任伯年也曾参与半月壶的创作。他所刻绘的半月壶,一面以篆书刻“石泉竹炉”四字,另一面绘有劲草图,枝叶疏密有致,画意浓厚,落款“任伯年”。当

时任伯年与胡公寿、虚谷等人,曾与梅调鼎在浙江宁波共同创办玉成窑,专烧紫砂器物,这款壶大概率是玉成窑时期的作品,不过壶身另有“立祥”落款,其生平至今未被考证。

清晚期 立祥制、任伯年刻 半月壶

同一时期的紫砂名家俞国良,也制作过半月壶,形制与曼生款、玉成窑款基本一致,壶流同样采用掇弯流设计,只是俞国良所制壶流的拱度稍大。

这款壶壶身呈标准半月形,搭配短弯流与圆柱桥形钮,壶把显得粗壮有力,风格与玉成窑款相近。壶盖内侧印有“国良”印章款,壶底则钤“愙斋”印,壶身还有赵松亭刻铭的“轻身换骨涤瘗肠”诗句,文化气息十足。

俞国良制、赵松亭刻 半月壶

步入近代,“紫砂七老”中的裴石民、朱可心、顾景舟三位大师,均对半月壶进行了创新演绎,且他们的创作并未效仿曼生款,而是追溯至早期的半瓜壶,因此各成特色。

裴石民为虞顺恩定制的半月壶,整体壶身圆润饱满,仿佛能蓄纳气韵,在壶身收口处特意做了弧度变化,摒弃了传统的半球形,弯流与圈把遵循古制,将嵌盖改为压盖式,保留了桥形钮的设计。

民国 虞顺恩定制 裴石民制 紫泥半月壶

朱可心所制半月壶,壶身半球的隆起度更高,下腹近乎垂直收束,在壶流设计上,他还原了清代吴照白庵款半瓜壶斜上胥出的样式,仍采用嵌盖,却将桥形钮改为柱形钮,形似小巧的蒙古包,别出心裁。

朱可心半月壶

顾景舟的半月壶对近代半月壶发展影响最为深远,如今市面上常见的半月壶,多以他的作品为范本。这款壶壶身呈饱满的半球形,壶流同样借鉴白庵款斜上胥出的设计,挺拔有力,更巧妙的是,他将壶钮改为圆珠钮,与半球形壶身相互呼应,完美契合“半月”之名。

顾景舟小半月壶

作为曼生十八式中的经典,半月壶历经百年演变,核心形制始终未发生大的改动,在紫砂史上留下了浓墨重彩的一笔,堪称值得珍藏的传世壶式。