紫砂壶的印款,既是书法与篆刻艺术的具象载体,承载着传统文化的深厚底蕴;也是匠人身份的标识、个人意趣的流露,映照着创作者的文化修为与精神追求;更兼具紫砂工艺的实用装饰功能,赋予器物独特的文化情趣。自印款用于壶身之初,这三大核心价值便已彰显。

古今紫砂名家对壶印无不精益求精,而如时大彬、陈鸣远、顾景舟等划时代的巨匠,其印款更是独具匠心,成为解读其艺术生涯的重要密码。

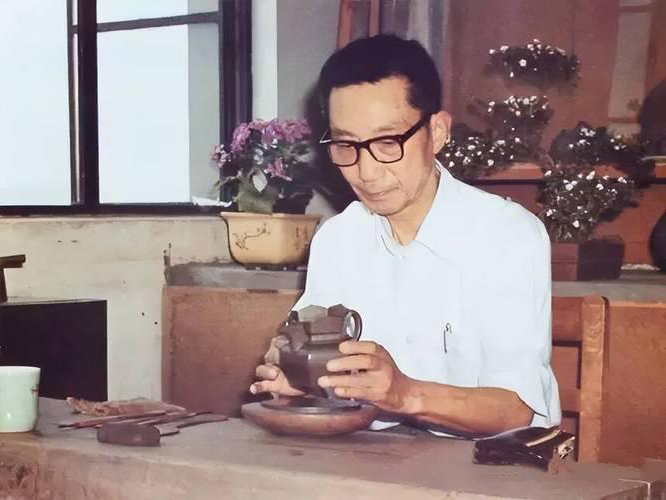

顾景舟

其中,顾景舟的壶用印款与艺名演变,完整勾勒出他不同人生阶段的思想轨迹、艺术追求与心境变迁,从早年的探索奋进,到中年的沉淀反思,再到晚年的淡泊通达,最终升华至回归自然、体悟“正道得果”的至高境界。

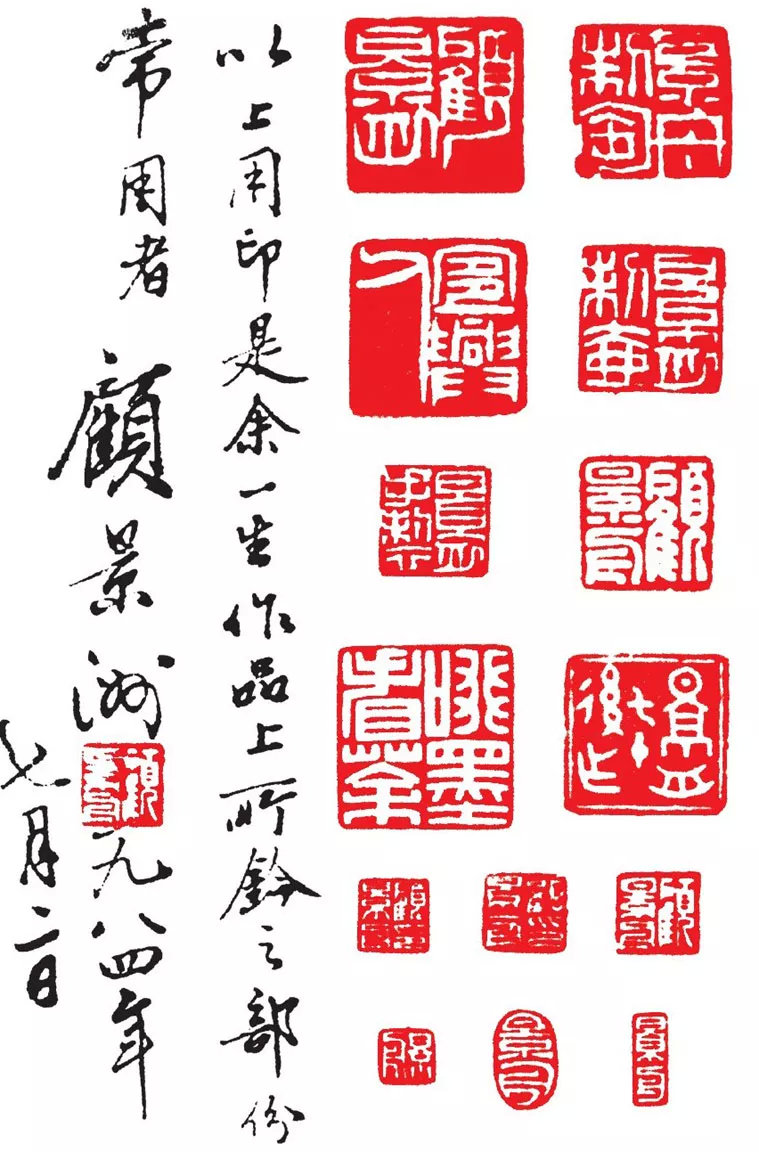

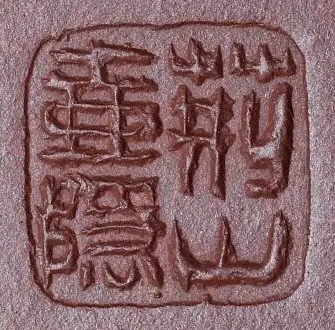

顾景舟紫砂款识

顾景舟原名顾景洲,这一名字饱含父亲顾炳荣的期许。顾父信奉“万般皆下品,唯有读书高”的古训,希望儿子能凭借学识立身,闯出一片广阔天地,故取名“景洲”。顾景洲幼年时,顾炳荣便严格督促他习文练字,每日与笔墨相伴,这段经历也为他后来的印款镌刻与艺术审美打下了坚实基础。

“墨缘斋”是顾景洲就读于蜀山东坡书院时的书斋题名,他以此为名,既是对父亲教诲的铭记,也暗含着对读书治学的热爱,常用这一书斋名激励自己用功研学。

“景洲”

“顾景洲”

然而,命运的波折接踵而至。民国十三年至十四年(1924-1925年),江浙军阀齐卢之战波及丁蜀地区,顾家自此家道中落;三年后,一场火灾又将家中财物焚烧殆尽。

家境的窘迫让顾景洲无法继续学业,顾炳荣只好让他留在家中,在“墨缘斋”自学深造,等待未来再寻求学机会。

这段时期,也成为顾景洲紫砂生涯的起点。因生活所迫,在祖母的劝说下,1932年初,顾景洲开始学习制作水平紫砂壶。

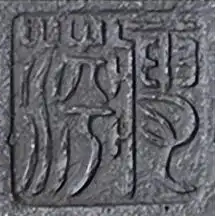

“墨缘斋景堂制”、“墨缘斋制”、“景记”、“墨缘斋意堂制”

数月后学成出师,他首次在自制的水平壶壶底使用“墨缘斋制”印款;随后又启用“墨缘斋景堂制”印款,同时在壶把或壶盖上钤盖“景记”印;之后再添“墨缘斋意堂制”印款,把款仍沿用“景记”。

这些早期印款均由顾景洲亲手镌刻,不仅展现了他娴熟的篆刻技艺,更透露出他对美术、书法的喜爱,以及以壶为载体抒发个人志趣的志向。

1933年下半年,顾炳荣为儿子的前途四处奔走,先后恳请陶刻名手陈少亭、书法家潘稚亮、制壶名家程寿珍收徒,均未成功。最终,他再三邀请蜀山制壶好手储铭到家中,一边制壶一边传授顾景洲技艺,此事才得以促成。储铭又名腊根,号大匠巨人、龙溪山人,因擅长制作紫砂洋桶茶壶,被誉为“洋桶王”。

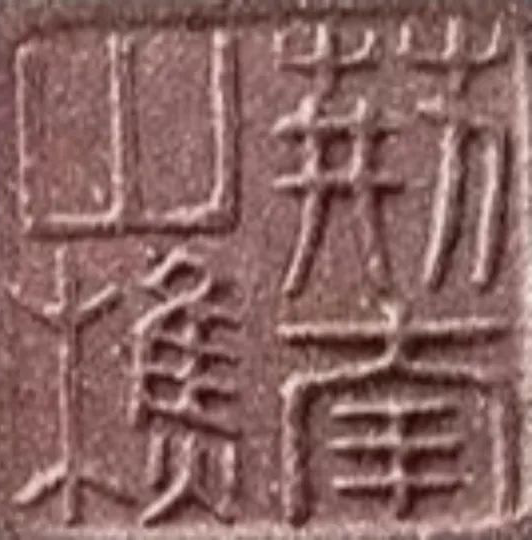

“曼晞陶艺”

1934年起,顾景洲跟随储铭学艺两年,储铭毫无保留地将技艺传授给他。待顾景洲能够独立制壶后,便启用了新的艺名印款“曼晞陶艺”。“曼”代表美好,寓意他壶艺初成,已能独立创作佳品;“晞”指曙光初露,象征他的壶艺才华开始显现,未来可期,即将迎来大展身手的机遇。

1936年,上海古董商“郎氏艺苑”主人郎玉书到访宜兴丁蜀上袁村,被顾景洲所制紫砂壶吸引,随即聘请他前往上海从事仿古制陶工作。顾景洲在上海所制的仿古器物,形制严谨典雅,工艺工整精致,广受认可。

“武陵逸人”

一年后,他回到家乡继续制壶,开始使用“武陵逸人”这一艺名印款。“武陵”源自陶渊明笔下的世外桃源,“逸人”则暗含超脱闲适之意,这一艺名既展现了他当时潇洒飘逸的个性与朝气蓬勃的精神风貌,也寄托了他奋发向上的远大理想,以及对灵秀壶艺风格的执着追求。

“自怡轩”

1942年,顾景洲被财大气粗的上海标准陶瓷公司聘为堆塑制模室技师,负责模具制作。即便工作繁忙,他在工余时间仍坚持制壶,且对自己的作品愈发满意,常常自我欣赏、陶醉其中。兴致所至时,他还会在壶身镌刻短诗、茶话、格言或家事,并署上“自怡轩主人”的名号。

“自怡轩”这一印款的出现,标志着顾景洲思想意识的重要转变:他不再将制壶仅仅视为谋生的手段,而是开始将制壶、生活与艺术融为一体,把做壶当作闲时的雅玩,在创作中寻求情趣与精神的满足,这是他内心对艺术本质的首次深刻体悟。

“瘦萍”

1942年底,顾景洲从上海回到家乡,此时的他面临着双重困境:生活的艰辛让他四处漂泊、居无定所,而此前在上海从事仿古制壶的经历,并未被家乡的制壶同行所知晓与认可,他只能终日为生计奔波。加之当时体弱多病、身形消瘦,顾景洲便以“瘦萍”为艺名,借“浮萍”的意象,隐喻自己漂泊无依的处境。

在随后多灾多难的岁月里,艰苦的生活不断磨练着他的意志,顾景洲逐渐走向成熟。他开始将自己漂泊四方、闯荡江湖的经历,比作云游天下的侠客,于是将艺名改为“老萍”。“老”字中,既有岁月的沉淀,更暗含着历经磨难后的坚韧与从容,这一印款也成为他抗战时期艰难生活的真实写照。

1948年后,顾景洲开始与吴湖帆、江寒汀、唐云、王仁辅、来楚生等沪上书画名家交往。在这些文人雅士的影响下,他开始萌发“高士隐居”的想法,对自己的人生与艺术进行深刻反思。

“荆南山樵”

此时的顾景洲已步入成年,心态愈发沉稳,他渴望像樵夫般隐居深山,闲时制壶、读书,远离世俗的纷扰。这段时期,他先后启用“荆南山樵”与“荆山壶隐”两款印款:“荆南山樵”凸显出他向往山林、淡泊名利的心境;“荆山壶隐”则更进一步,将“壶”与“隐”结合,表明他愿以壶为伴、潜心艺术的追求。

“荆山壶隐”

在此期间,顾景洲广泛涉猎历史文化知识,埋头苦读,为自己的艺术创作打下了坚实的理论基础,静静等待着艺术生涯的爆发期。