在紫砂文化的历史长河中,每一件古壶都承载着特定时代的工艺密码与生活印记。1965年,在南京中华门外马家山油坊桥区域的一次考古发掘中,一件沉睡数百年的明代紫砂提梁壶重见天日。

这并非普通的古壶,而是目前中国境内已知有明确纪年可考的最早紫砂壶,现被精心收藏于南京市博物馆,成为研究明代紫砂工艺起源与发展的关键实物证据。

吴经提梁壶

墓葬的主人,是明武宗朱厚照在位时期备受宠信的宦臣吴经。考古专家在清理墓葬时,发现了一方清晰记载墓主人身份与下葬时间的墓志铭,明确标注此墓下葬于明嘉靖十二年(公元1533年)。

这一确切的纪年信息,为出土的紫砂提梁壶划定了精准的历史坐标,使其超越了其他无明确年代记载的古紫砂器,成为确认明中期紫砂壶风貌的“标准器”,为后世研究紫砂工艺的起源与早期演变提供了无可替代的实物依据。

吴经提梁壶

从器物本身的工艺特征来看,吴经提梁壶鲜明地体现了早期紫砂壶的制作特点。其胎质近似缸胎,质地相对粗疏,这与后世细腻温润的紫砂胎质形成鲜明对比,反映出当时紫砂原料筛选与处理工艺尚处于初级阶段。

壶身采用手工捏造的方式成型,而非后期成熟的轮制或模制工艺,仔细观察便能发现,壶体表面虽经打磨保持平整,但内部壶壁却厚薄不均,这种外精内粗的做工细节,既体现了早期工匠对器物外观的重视,也暴露了当时制作技艺的局限性。

吴经提梁壶

值得注意的是,钮与壶嘴的做工却格外精细。壶钮设计小巧玲珑,线条圆润流畅;壶嘴则挺拔修长,出水处处理得规整利落,可见工匠在器物核心功能部件上倾注了更多心血。

此外,壶嘴与壶身相接的根部,以贴花手法了装饰四瓣柿形纹,这一细节并非单纯为了美观,而是受到当时金属器制作工艺的影响:柿形纹饰不仅能增强壶嘴与壶身连接的牢固性,防止使用中因受力而断裂,同时也为朴素的壶身增添了几分雅致的装饰感,堪称实用性与艺术性结合的早期典范。

吴经提梁壶

在烧成工艺上,吴经提梁壶同样保留了鲜明的时代特征。据考古研究推测,这把壶并非单独用匣钵烧制,而是与缸、罐等日常陶瓷用品一同入窑烧制。由于缺乏匣钵的保护,壶体在窑火中直接接触火焰与窑灰,导致壶身不同部位受火温度高低不一,最终呈现出明显的成色差异,部分区域色泽深沉,部分区域则略显浅淡。

这种自然天成的成色效果,虽不似后世紫砂壶色泽均匀统一,却真实反映了明代中期民间陶瓷窑口的普遍烧制条件,也从侧面印证了早期紫砂壶作为日常用器,与普通陶瓷用品共享烧制资源的历史背景。

吴经提梁壶

从器物尺寸来看,吴经提梁壶通高18厘米,壶身宽19厘米,壶体高13厘米,整体造型沉稳大气,比例协调,既便于手持提梁倾倒茶水,又能满足日常煮茶、泡茶的容量需求。

令人遗憾的是,这把具有重要历史价值的紫砂壶并无任何款识,既没有工匠的名号,也没有窑口的标记,这与后期紫砂壶款识文化盛行的情况形成对比,进一步说明早期紫砂壶尚未形成品牌意识,更多是作为实用器物被制作与使用。

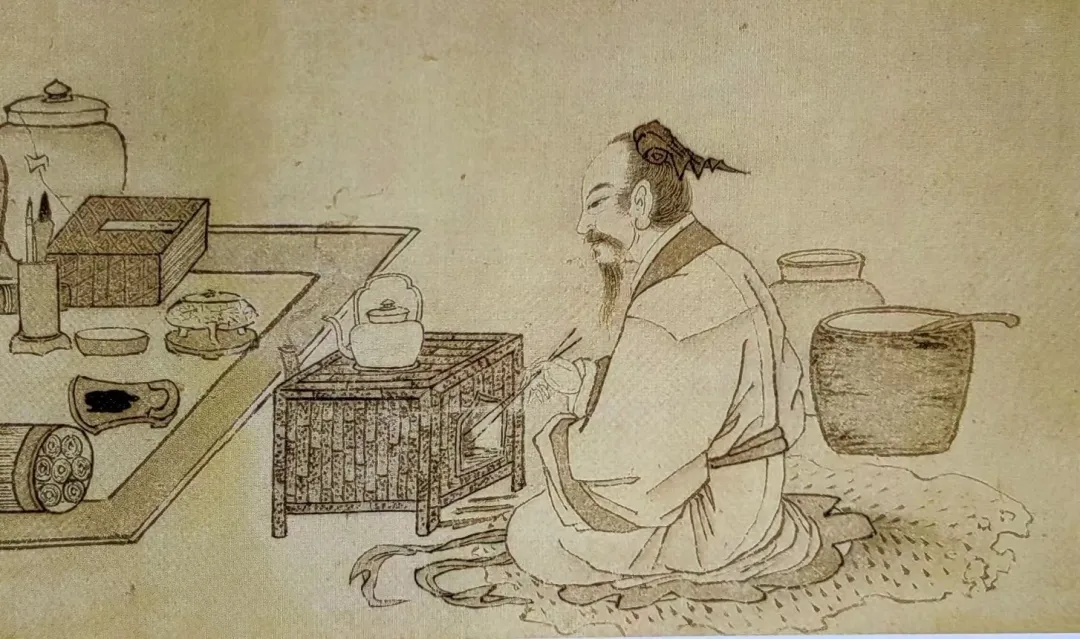

明嘉靖三十七年 王问《煮茶图》

更具研究价值的是,吴经提梁壶的造型与明代画家王问所绘《煮茶图》中的煮水器型极为相似。王问的《煮茶图》创作于明嘉靖三十七年(公元1558年),比吴经墓葬的下葬时间晚了二十五年。

这一发现引发了学者们的深入思考:既然《煮茶图》中的煮水器与吴经壶造型高度一致,且画作创作时间晚于吴经壶的下葬时间,那么这种造型的器物在吴经壶制作之时,很可能已经在社会中流传使用;甚至有学者推测,吴经壶的实际制作时间或许比墓葬下葬时间更早,而这种造型样式的紫砂壶,在整个嘉靖年间(公元1522-1566年),已经开始在百姓日常生活或富裕阶层的饮茶场景中出现并逐渐流行,成为当时饮茶器具的重要组成部分。

吴经提梁壶的出土,不仅填补了明代中期紫砂壶实物资料的空白,更以其确切的纪年、鲜明的工艺特征与清晰的造型传承,为我们揭开了早期紫砂壶发展的神秘面纱。它像一位沉默的历史见证者,将五百多年前紫砂工艺的原始风貌、社会饮茶习俗的演变,清晰地呈现在后人眼前,成为连接古今紫砂文化的重要纽带。