在紫砂壶艺术由盛转衰的乾嘉年间,一位跨界而来的文人横空出世,以诗书画印的风雅之气为这门古老工艺注入新生。他就是陈曼生,书画家、金石家,“西泠八大家”之一,更是“曼生壶”的缔造者。

陈曼生画像

当后世回望这段历史,曼生壶之所以能超越时代成为经典,绝非偶然,而是文人审美、匠人技艺、文化内涵与时代风尚共同作用的必然。

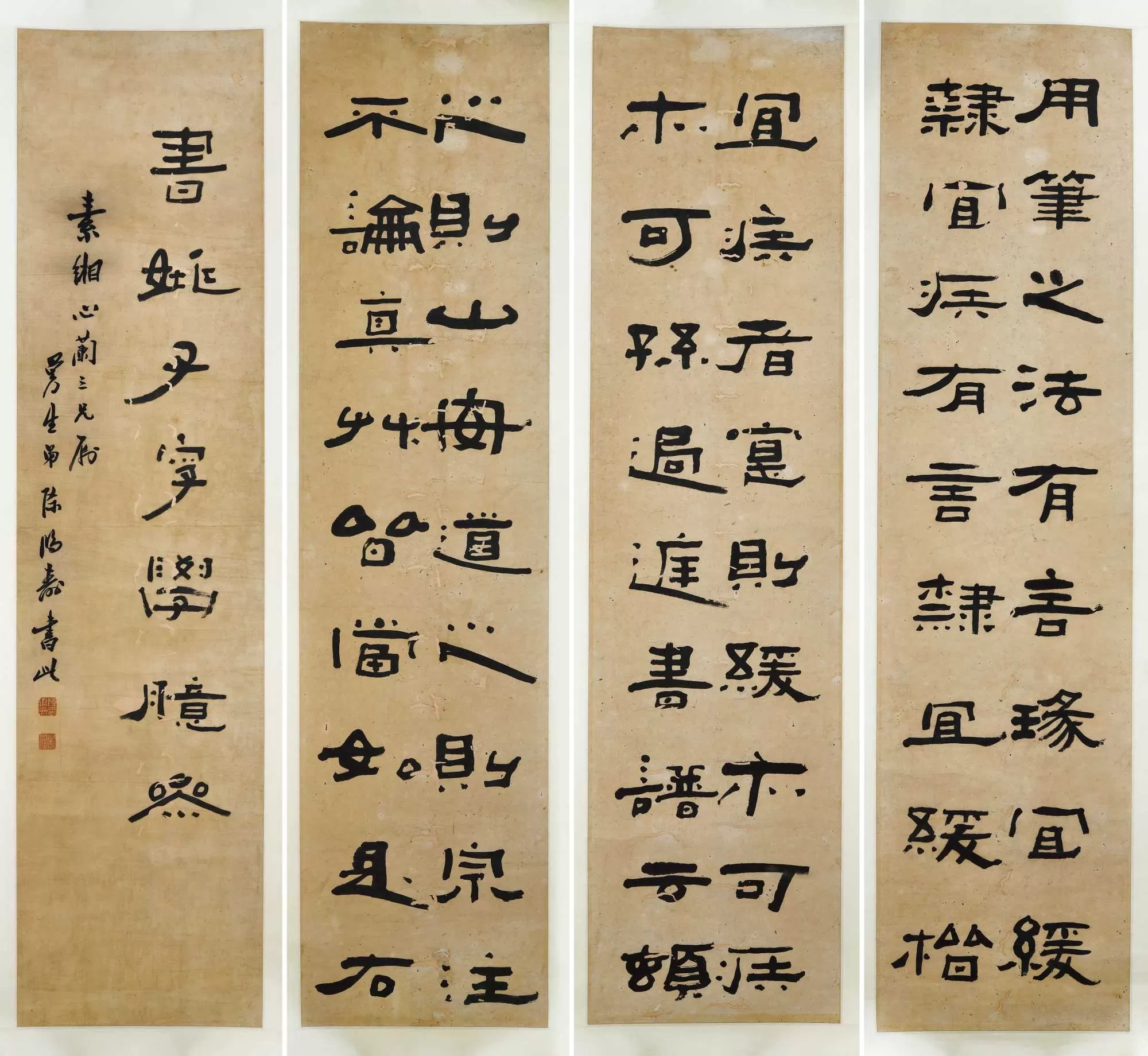

陈曼生书法作品

一、文人与匠人的珠联璧合

在陈曼生介入之前,紫砂壶虽经供春创制、时大彬发扬,又有徐友泉、惠孟臣、陈鸣远等名家各领风骚,却因后人亦步亦趋的仿制与对俗文化的迎合,逐渐失去创造动力,陷入千人一面的颓势。此时的紫砂,缺的不是制壶的手艺,而是引领审美与思想的灵魂。

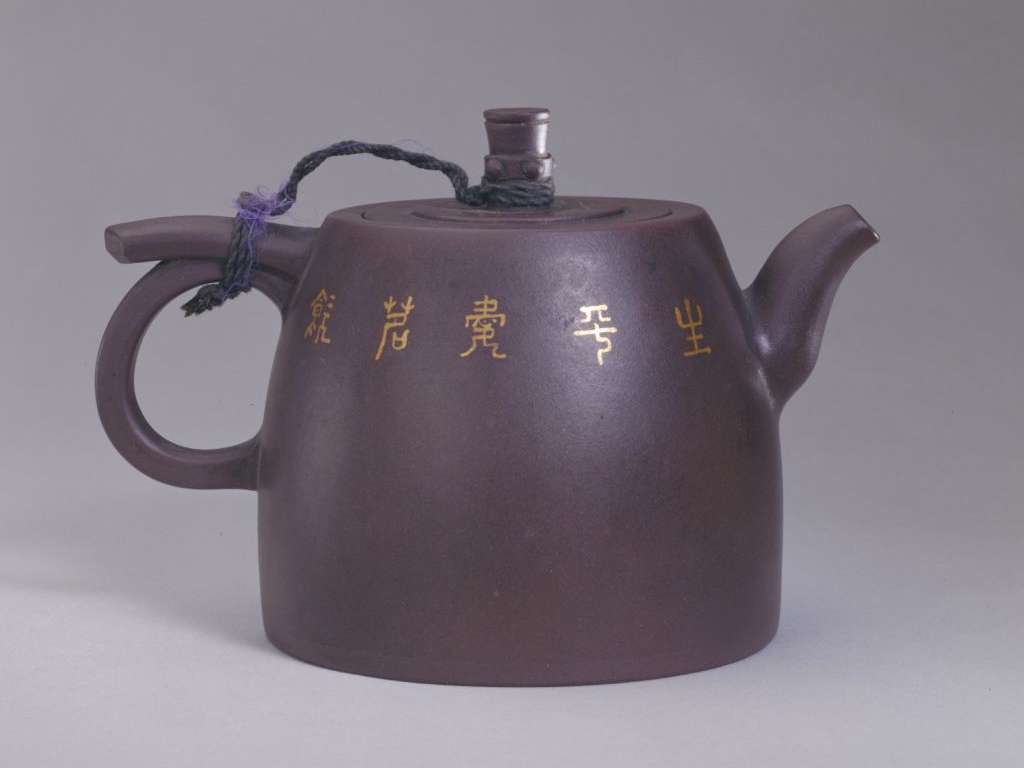

曼生壶

陈曼生的出现恰好填补了这一空白。作为文人,他深谙诗书画印之道;作为爱茶人,他“性嗜茶,朝夕所啜惟茶为多”。嘉庆二十一年,他任溧阳县令时,与紫砂之都宜兴相邻,机缘巧合下遇见了制壶名手杨彭年。

故宫博物院藏 曼生阿曼陀室款描金山水壶

据《耕砚田笔记》记载,杨彭年“善制砂壶,始复捏造之法,虽随意制成,自有天然风致”,其浑朴气韵与陈曼生崇尚自然的理念不谋而合。于是,一场跨越文人与匠人边界的合作就此展开:陈曼生设计图稿,杨彭年捏制壶型,再由陈曼生亲自铭刻提款。

这种“文人设计+匠人制作+文人题铭”的模式,打破了传统紫砂壶“匠人居多,文心不足”的局限,让紫砂从单纯的实用器皿升华为承载文化思想的艺术载体。正如后世评价:曼生以文人之力补匠人之缺,使紫砂脱尽匠气,独显文心。

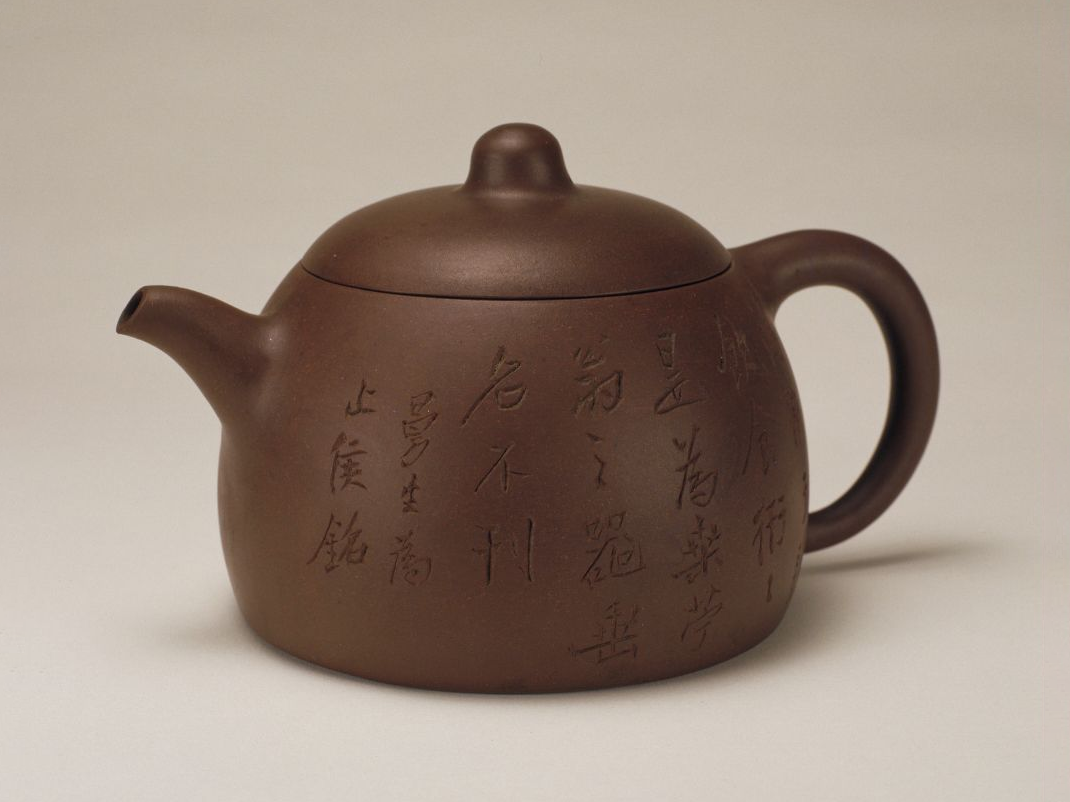

故宫博物院藏 曼生飞鸿延年壶

二、字随壶传,壶随字贵

谈论曼生壶,绕不开那句“字随壶传,壶随字贵”。陈曼生在壶上的铭文,绝非附庸风雅的点缀,而是为紫砂壶注入的文化灵魂。

《阳羡砂壶图考》记载,杨彭年寻常壶“每壶值 240 文,加工者价三倍”,这“加工”便指陈曼生的铭文。

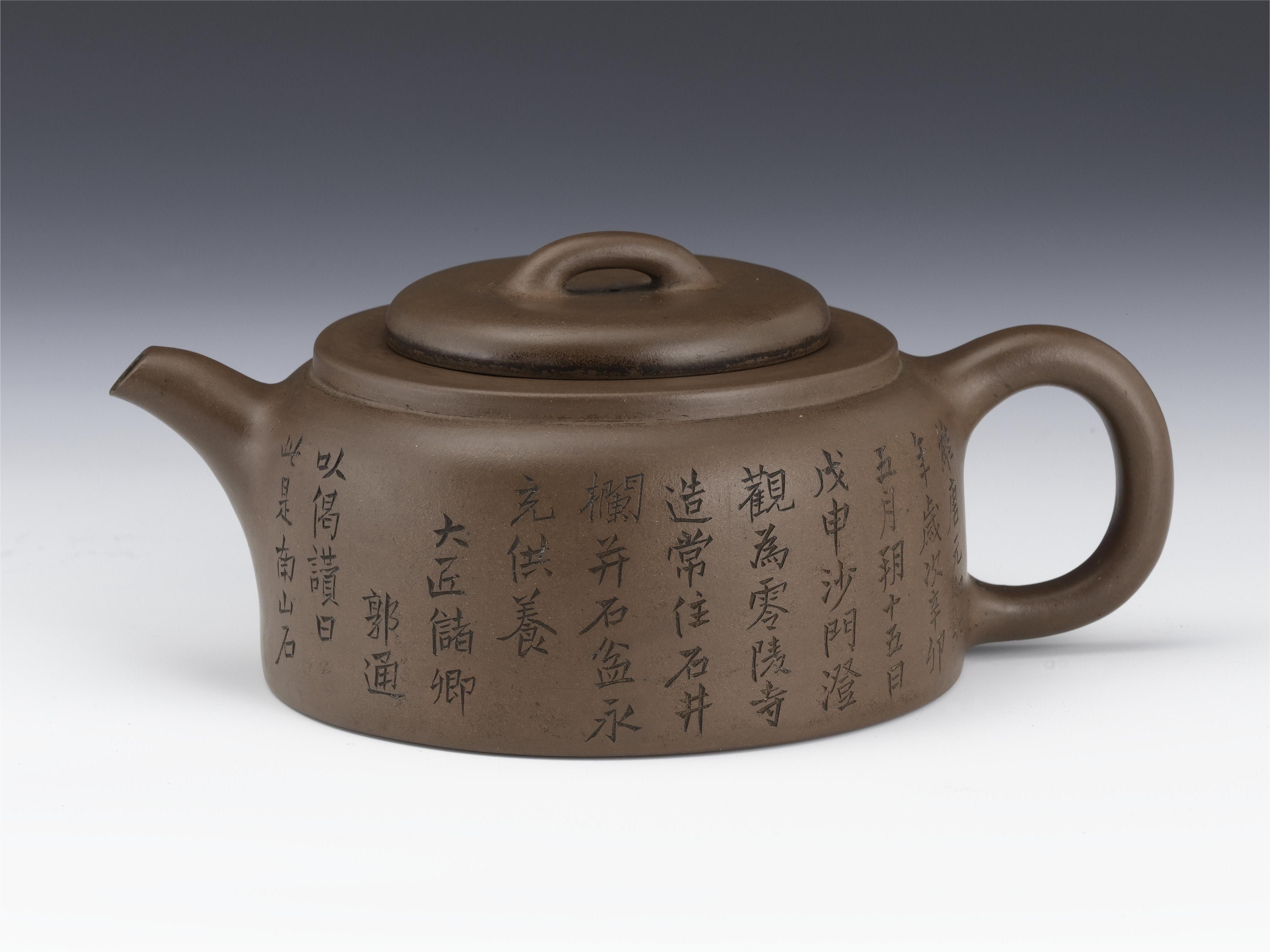

上海博物馆藏 曼生唐井栏壶

但铭文的价值远不止于身价倍增,它以极简的文字道尽茶、水、壶的精髓:“青山个个伸头看,看我庵中吃苦茶”暗合茶之清苦意境;“方山子,玉川子,君子之交淡如此”呼应水之淡泊品格;“提壶相呼,松风竹炉”、“不肥而坚,是以永年”则直切壶之实用与风骨。

在陈曼生眼中,书画虽小技,神而明之,可以养身,可以悟道,与禅机相通,壶上铭文亦是如此。这些三言两语的诙谐与通透,既是品茗悟道的哲思,也是生活智慧的凝练,让紫砂壶从此有了可读、可品、可悟的文化深度。

上海博物馆藏 曼生井栏壶

三、器型革新,打造经典范式

曼生壶的经典,更在于它彻底改变了紫砂壶的造型逻辑。此前的紫砂器型虽有传统,但后人多沉溺仿制,鲜有创新。而陈曼生将文人对生活的细腻观察与自然的敏锐感知融入造型设计,让壶型从“仿古”走向“造今”。

上海博物馆藏 匏瓜提梁壶

他从日常万象中取象造形:云端隐现的彩虹化作“横云壶”,古朴汉瓦与铜镜交融成“镜瓦壶”,院里饱满的葫芦成了“葫芦壶”,寻常水井护栏演变为“井栏壶”……这些造型妙趣天成,既保留实用功能,又暗藏自然意趣与人文情怀,形成了后世传颂的“曼生十八式”。

尽管「十八式」具体所指至今成谜,但这些从生活与自然中提炼的器型,彻底打破了紫砂造型的僵化困局。二百余年后的今天,它们依然是紫砂壶艺人创作的灵感源泉,成为跨越时代的审美典范。

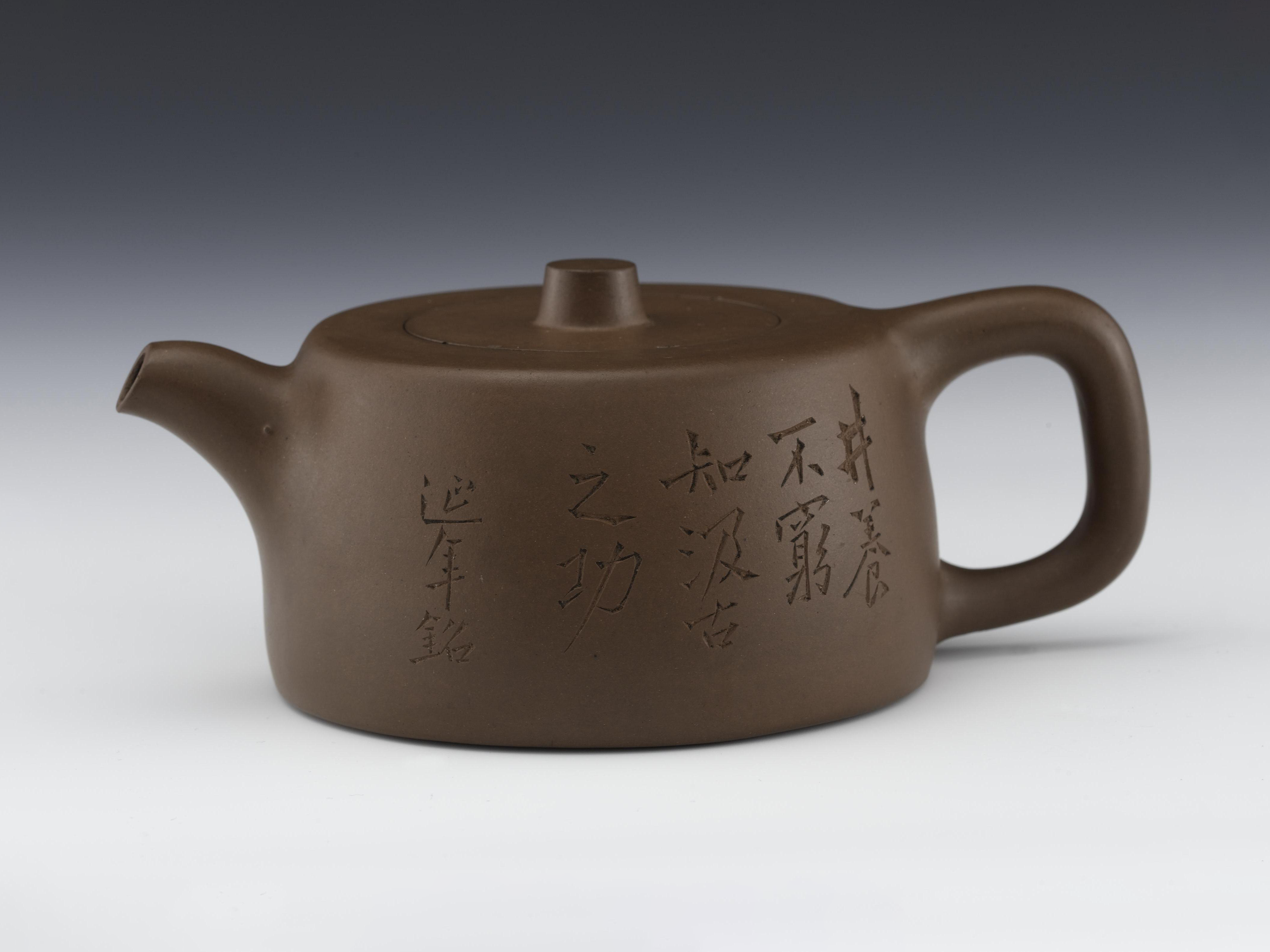

南京博物院藏 曼生仿古井栏壶

四、开启文人制壶风尚

曼生壶的经典,更在于它开启了文人制壶的时代风尚,构建了一个以壶为媒的文化共同体。陈曼生并非孤军奋战,以他为中心,郭频伽、钱叔美、改七芗、江听香等一众精于书画的文人纷纷参与制铭题刻,形成了“四方贤隽莫不踵门纳交,酒宴琴歌,座上恒满”的盛况。

宜兴陶瓷博物馆藏 曼生半瓦壶

这种“以壶会友、以文养壶”的交游模式,让紫砂壶成为文人表达思想、寄托情怀、交流心得的载体。正如陈曼生在印跋中所言:“创意造形,范为茶具”,制壶不再是匠人的专属,更成为文人志道游艺的生活方式。这种风尚的形成,让紫砂从工艺层面跃升至文化层面,影响了此后数百年的紫砂发展脉络。

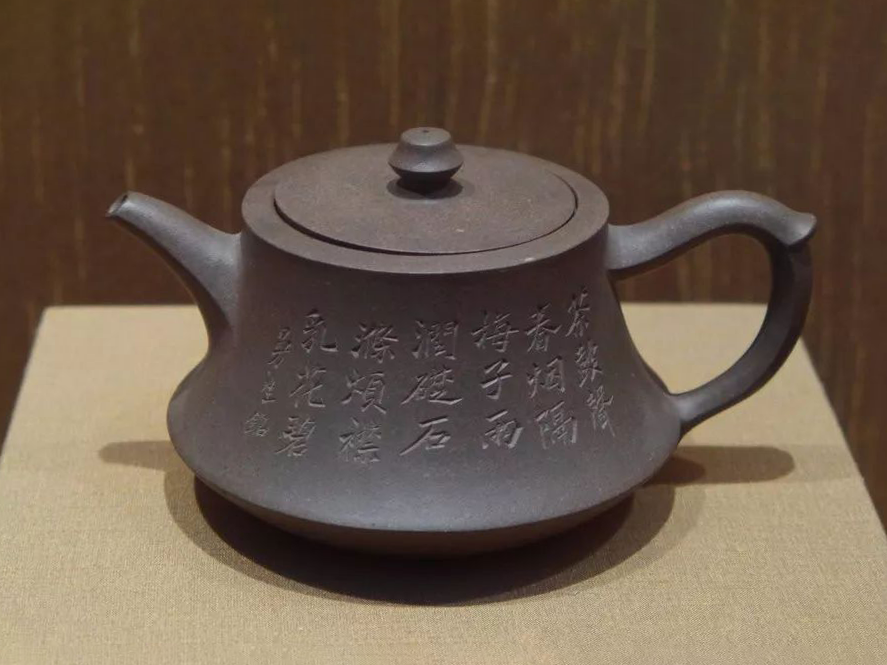

苏州博物馆藏 曼生柱础壶

曼生壶之所以能成为经典,是因为它在紫砂壶艺术的转折点上,完成了一场“救亡图存”的革新:文人审美为其注入灵魂,铭文题刻赋予其深度,器型创新赋予其活力,文人风尚赋予其广度。它不仅挽救了紫砂由盛转衰的颓势,更定义了文人紫砂壶的核心内涵——实用与艺术共生,技艺与文化交融。