在紫砂艺术的星河中,曼生井栏壶如一颗璀璨的明珠,既承载着文人的雅致情怀,又凝结着传统工艺的精妙智慧。它的创造者陈曼生,以画家的灵韵、篆刻家的锋芒、文人的哲思与官员的体察,将多元身份熔铸于一壶之中,成就了紫砂史上“曼生十八式”的经典传奇,而井栏壶更堪称其中最富文化深意的代表。

井栏

一、曼生井栏壶的灵感来源

曼生井栏壶的造型并非凭空臆造,其灵感源自江苏溧阳唐代零陵寺的“澄观井”石井栏。那历经千年风雨的石井,曾是古寺僧众、乡邻取水之处,承载着岁月的温度与生活的记忆。

陈曼生在宜兴为官六载,深谙茶事雅趣,更钟情于市井民生中的文化印记。当他凝视那古朴周正的石井栏时,便觉其形与茶道之韵暗合,平直的井沿如茶席之规整,圆浑的井身似茶汤之温润,于是取其形、凝其意,将千年古寺的生活场景浓缩于方寸壶器之上。

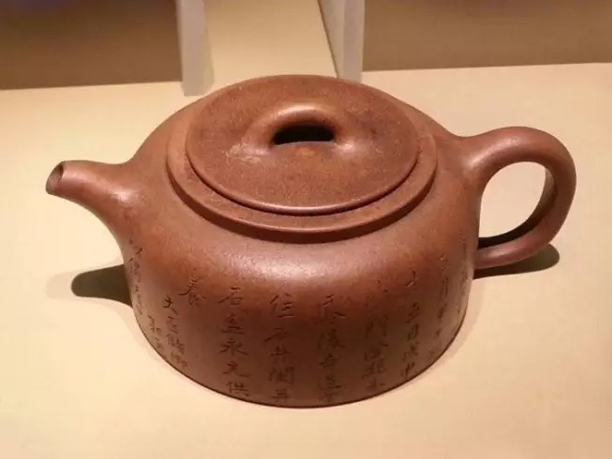

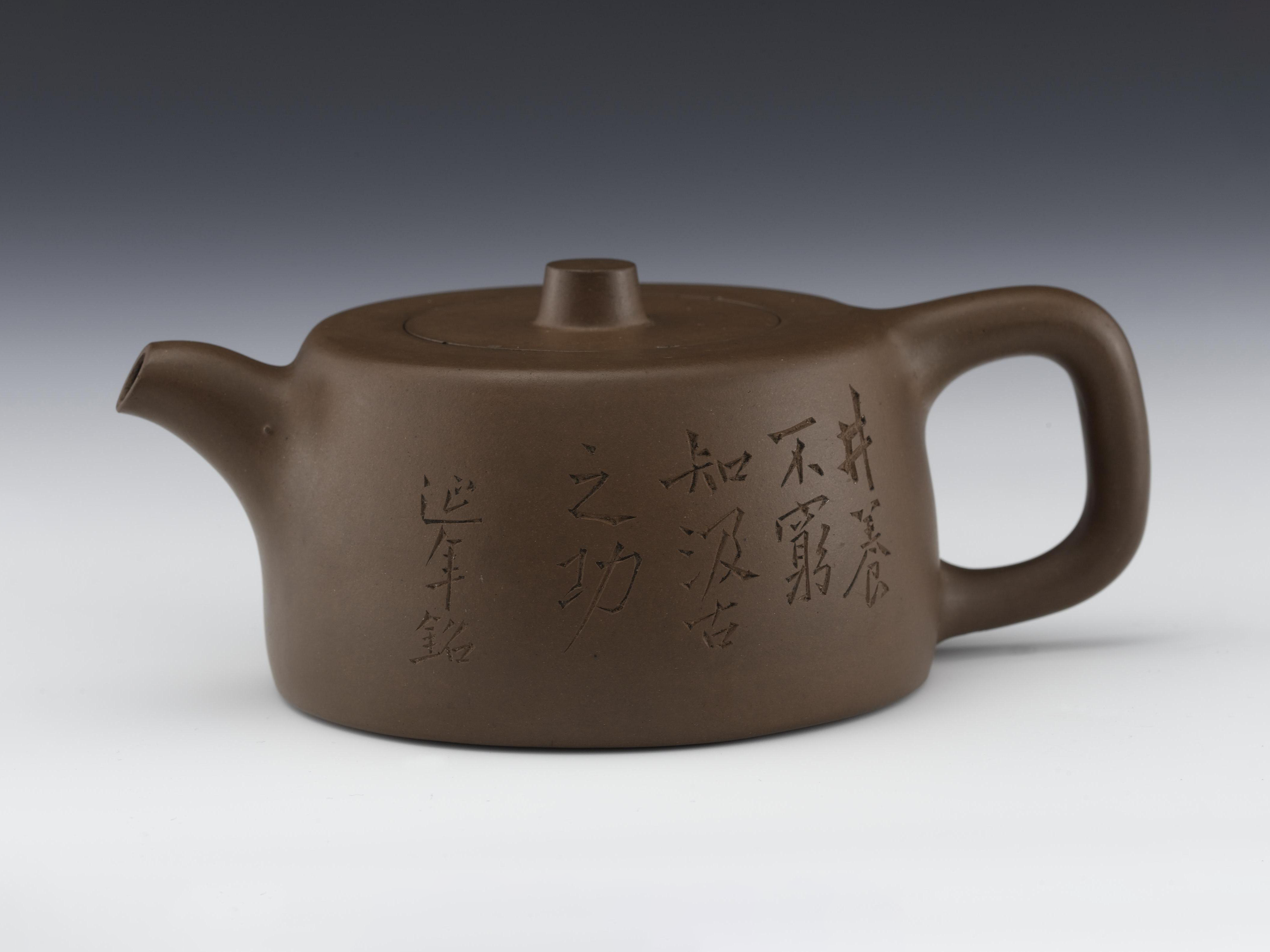

南京博物院藏 曼生仿古井栏壶

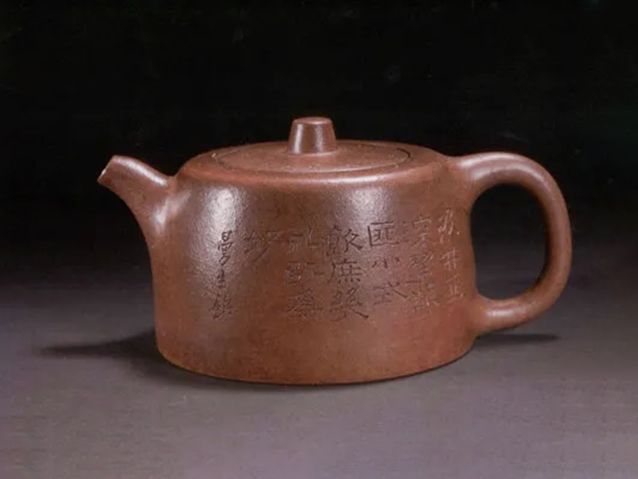

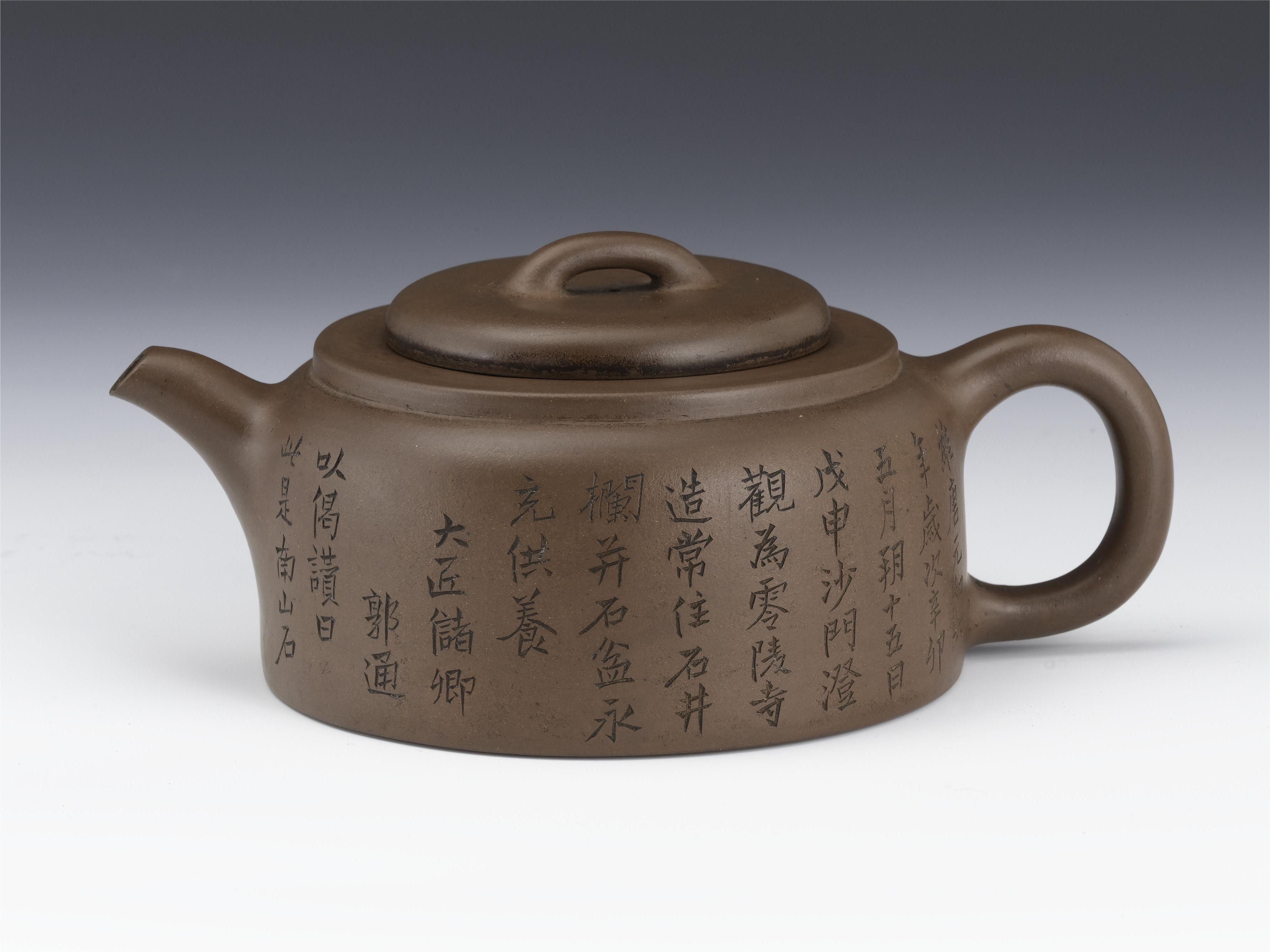

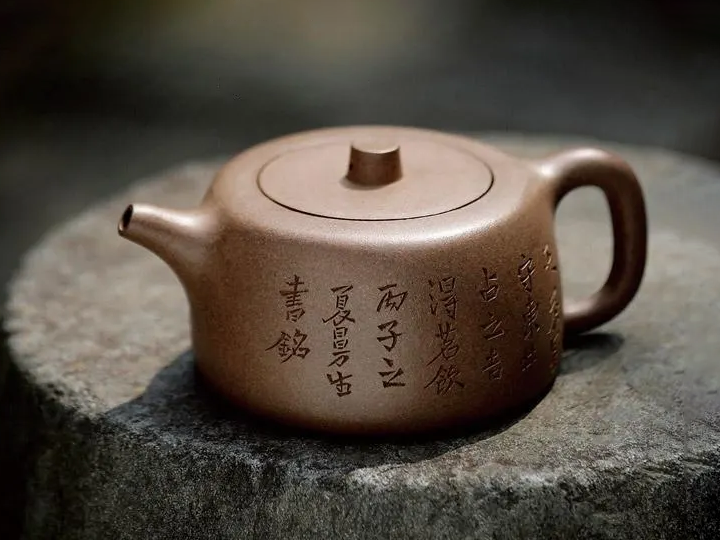

此壶之妙,首在工艺。其泥色沉稳如古玉,质感温润若凝脂,细观可见丰富的砂质颗粒,尽显紫砂“色不艳、质不腻”的天然之美。它采用传统柴窑烧制,窑火的微妙变化赋予壶身略带窑变的色泽,远观整体浑然一体,近赏则见细节处的深浅晕染,如观山水墨韵,耐人寻味。

造型上,平盖与直腹的“直”,与圆肩、桥钮的“曲”形成巧妙对比,线条简洁却张力十足;单纯的形体既凸显了紫砂材质的本真,又为铭文镌刻预留了恰到好处的空间,尽显“疏处可走马,密处不透风”的布局智慧。

唐云艺术馆藏 曼生井栏壶

二、曼生井栏壶的设计理念

陈曼生的设计理念,在井栏壶中得到了极致展现。他提出“撷古诸家之意”而“集大成”,绝非简单复刻古法,而是在传承中整合、在体察中创新。

作为一位“现代意义上的设计师”,他始终追求功能、审美与文化寓意的平衡:壶型便于持握注水,契合实用之需;造型古朴雅正,暗合文人“中和”之美;而文化内涵的注入,则让一壶清茶有了精神的重量。

上海博物馆藏 曼生唐井栏壶

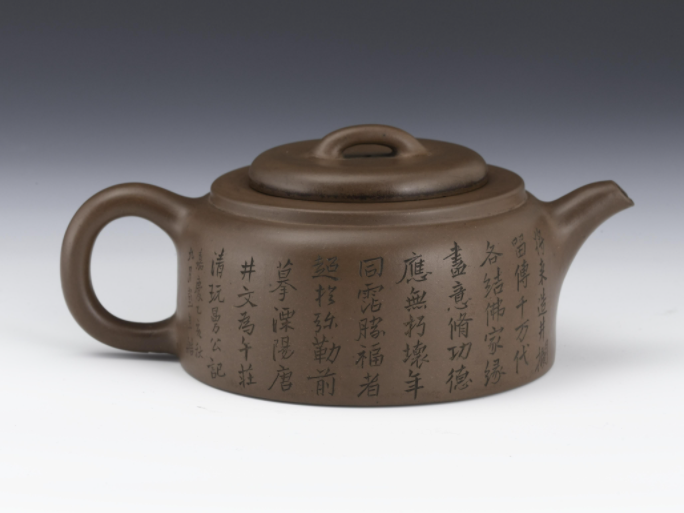

这份平衡,更体现在文化精神的融合上。壶中藏着道家风骨——自然淳朴,不事雕琢,如井泉般“上善若水”;亦含儒家审美——雅正端庄,规矩有度,似君子立身“非礼勿动”;更隐着宗教关怀——从古寺石井到壶身铭文,流露出对清净、向善的向往。

陈曼生以壶为载体,将中国传统文化的三大脉络熔于一炉,让器物成为“道器相融”的典范。

上海博物馆藏 曼生井栏壶

三、曼生井栏壶的文化寓意

曼生井栏壶的魅力,远不止于形与艺,更在其深厚的文化寓意,而这份寓意的核心,便藏于《易经》“井卦”之中。《易经·井卦》有云:“改邑不改井,无丧无得,往来井井。”这短短数字,道尽了井与人类文明的共生之理:城市可迁,井却恒在,它是维系村邑的根基;井水“无丧无得”,常注不溢、常用不竭,暗喻“中庸守常”的处世之道;“往来井井”则描绘画市井取水的日常,彰显井“养物不穷”的常德。

清 杨彭年制 曼生井栏壶

东方大观2015年秋拍

成交价:RMB 8,050,000

井卦更暗含人生启示:“汔至亦未橘井,赢其瓶,凶。”提醒世人行事需善始善终,如汲水至井口时更要谨慎,否则前功尽弃;“井收勿幕”则倡导“与众共享”的胸怀,如井水甘冽,当供众人取用,方得大成。这些哲思被陈曼生融入壶中:井栏造型象征“不改其常”的坚守,壶中清茗关联“饮水思源”的感恩,而器物本身更成为“井井有条”的生活规范的隐喻,于无声中教化人“善始善终、持之以恒”。

清嘉庆 杨彭年制、陈曼生刻 阿曼陀室款紫泥井栏壶

拍卖场次:西泠印社2018年春拍

成交价:RMB 4,140,000

曼生井栏壶之所以能穿越时空,成为沿用至今的经典,正因它承载的不仅是工艺之美,更是文化之魂。陈曼生以“师承万物、古为今用”的设计理念,将生活观察、历史积淀与哲学思考融入器物,让一把紫砂壶超越了“茶具”的实用属性,成为展现传统文化精神的“立体典籍”。

如今,当我们凝视这把井栏壶,仍能感受到陈曼生深湛的学养与对生活、艺术的挚爱:从石井栏到紫砂壶,是历史的回响;从井卦哲思到铭文寓意,是文化的传承;从柴窑窑变到砂质肌理,是工艺的坚守。它如一位沉默的智者,在茶烟袅袅中诉说着“不改其常”的坚守、“与众共享”的胸怀,以及“饮水思源”的感恩,为后世的设计与生活,打开了一片广阔的文化天地。