在紫砂圈的经典壶型中,石瓢始终占据着举足轻重的地位。子冶款的雅致、心舟款的灵动,皆为壶友津津乐道,而顾景舟先生所制的大满瓢更是以丰润饱满的张力成为传世经典,“景舟石瓢”的名号响彻紫砂界。

景舟石瓢壶

但鲜为人知的是,这款经典壶型的雏形,实则源自清末民初一位紫砂名家的智慧。他便是被同代艺人誉为可与清初巨匠陈鸣远并称为“二陈”的陈光明。

光明石瓢壶

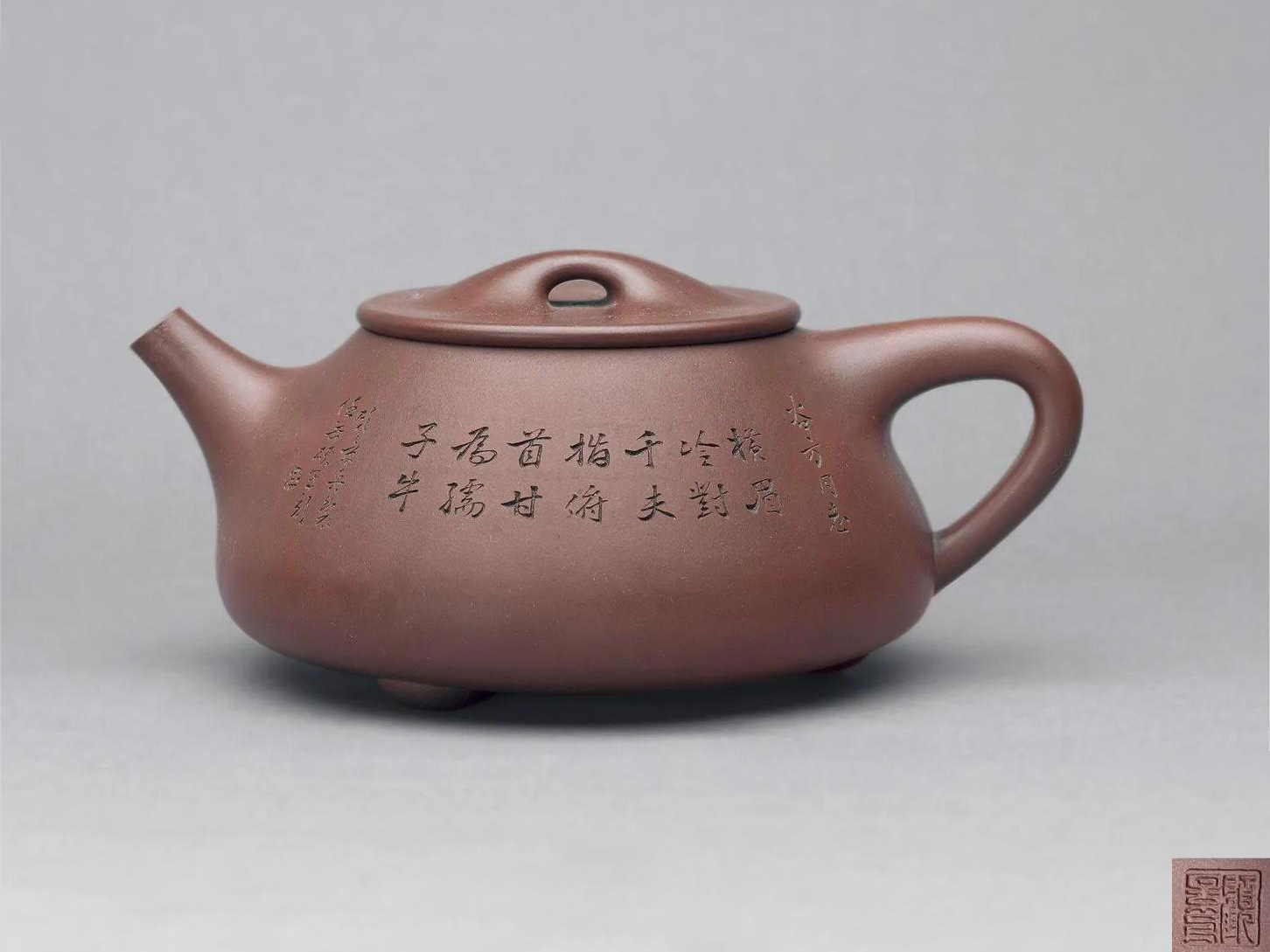

光明石瓢,正是开启陈光明紫砂艺术之门的一把钥匙。这款壶身呈梯形的佳作,以柔和流畅的曲线勾勒出浑厚朴拙的气度,鼎立状的壶足看似简约却暗含力学巧思,赋予整体造型轻灵挺拔之感。

直流短劲有力,采用暗接工艺与壶身浑然相融;倒三角势的壶把与壶身形成视觉互补,平衡中见匠心;平压盖与桥钮比例精当,于细节处彰显秀巧精工的极致追求。

正是这样一件集古朴与灵动于一身的作品,深深影响了顾景舟先生,为后来“景舟石瓢”的诞生埋下了传承的种子。

陈光明制 牛盖莲子壶

这位被顾景舟盛赞“上海仿古名手里手艺最高”的紫砂大师,有着传奇般的艺术人生。陈光明(1859-1930年),名润宝,字匡庐,小名顺定,原籍金陵(今江苏南京),自幼侨寓蜀山这片紫砂沃土。

一方水土养一方人,蜀山的陶土气息浸润了他的童年,也奠定了他与紫砂艺术的不解之缘。中年以后,陈光明依随女儿侨居上海,在这座中西交汇的都市里,他的紫砂技艺迎来了新的升华。

陈光明制 白泥花插

陈光明的紫砂造诣堪称全面而精深。他不仅善作壶器,更精于果品、文玩等仿生小品,所制豆、核桃、柿子等器物细巧玲珑,色形皆称绝技,几可乱真,尽显仿生紫砂的精妙神韵。其中,他的提梁式圆壶尤为时人称颂,“光明提梁”的命名便是对其独特风格的最佳注解。

陈光明制 翰字款段泥提梁壶

在仿古领域,陈光明更是独树一帜,他是摹仿陈鸣远作品的高手,所制仿周季山壶、提梁壶等经典款式,造型精准,工艺精湛,无不展现出对传统紫砂文脉的深刻理解。

陈光明制 四方印包壶

艺术的创新永远是大师的底色。陈光明在泥色配制上有着独到心得,经他调配的泥料色彩丰富、温润自然,为作品增添了几分含蓄之美。更令人称道的是,他还亲手筑造小窑独自烧成,在一次次探索中掌握了独特的烧制工艺,让作品的质地与色泽达到理想境界。

这种对工艺极致的追求,使得他的传器朴雅古茂,格调高雅,即便有人求购,他也从不因时限仓促而就,始终坚守着匠人对品质的执着。

陈光明紫砂壶印款

陈光明的艺术贡献,更在于他为紫砂艺术注入了深厚的文化内涵。从早期用于摹古之作的方形“慕匋室制”篆印,到成名后启用的“陈”字圆章、“光明”方章及“陈光明制”阳文篆书方印,每一方印章都镌刻精湛,皆是名家手笔,成为识者鉴别的重要标志。

他的作品如梅桩帽筒、宜钧釉双螭龙洗等,无论是造型构思、装饰技法还是刻款书法,都散发着浓郁的文人意趣,将紫砂工艺与文化修养完美融合。

陈光明制 紫砂云雷纹长方盆

如今,当我们细赏景舟石瓢的丰腴之美时,不应忘记那位在百年前以满瓢壶型奠定根基的陈光明。他以精湛的技艺推动着紫砂造型的传承与发展,以对传统的敬畏与创新的勇气,在紫砂艺术史上留下了浓墨重彩的一笔。

陈光明的故事,不仅是一段个人的艺术传奇,更是紫砂文化薪火相传的生动见证,他的名字与作品,终将在时光的淘洗中愈发璀璨。