在紫砂艺术数百年的发展长河中,若论里程碑式的人物,活跃于明万历至顺治年间的制壶大师时大彬无疑是矗立在巅峰的存在。从明清典籍的高度赞誉,到后世匠人对其技艺的尊崇,时大彬的地位从未被撼动:

时大彬画像

明代周高起在《阳羡茗壶系》中,直接将他归入“大家”之列,评价其“前后诸家并不能及,遂于陶人标大雅之遗,擅空群之目矣”;清乾隆年间吴骞在《阳羡名陶录》中,更是引周高起之语,以“明代良陶让一时,独尊少山故自匪佞”,凸显他在“壶家三大”(时大彬、李仲芳、徐友泉)中的绝对核心地位。

能在不同时代的权威记载中始终被奉为标杆,足以证明时大彬早已超越普通匠人,成为紫砂艺术的精神符号。而他之所以能登顶高峰,源于其在时代趋势、技艺体系、文化融合三大维度的突破性贡献。

时大彬调砂虚扁壶

一、顺饮茶之变:精准契合时代需求的创新

时大彬的第一个高明之处,在于精准捕捉了明代饮茶方式的变革浪潮,并以器物创新回应时代需求。在他之前,延续数百年的点茶、煎茶之法已逐渐式微,散茶冲泡成为新的主流。这种饮茶方式对茶具的材质透气性、器型大小、使用便捷性都提出了更高要求,而传统茶具显然难以适配。

时大彬六方壶

明代许次纾在《茶疏》中曾对比各类茶具的适茶性,特别提到“往时龚春茶壶,近日时彬所制,大为时人宝惜”,原因正是紫砂“粗砂制之,正取砂无土气耳”,能最大程度保留散茶的本味。

时大彬并未固守旧制,而是在游娄东后主动调整器型,开创性地制作小壶。这种看似简单的缩小,实则是对散茶冲泡逻辑的深度适配:小壶能更好地聚拢茶香、控制水温,让茶汤口感更细腻;同时,小巧的器型也契合了明代文人“浅斟慢酌”的饮茶雅趣,一推出便迅速引领时代潮流。

时大彬圈钮壶

二、立技艺之基:构建紫砂传承的“技术法典”

紫砂泰斗顾景舟曾言:“自时大彬开始,制作紫砂陶的一整套传统技法,已大体上建立,并传承给以后的各代艺人,这应是时大彬最大的功绩。”

时大彬的突破,在于他在领悟金沙寺僧与供春技法的基础上,彻底摒弃了掏挖塑形、依赖木模的原始方式,创造性地确立了镶身桶、拍身桶、推墙刮底等核心技法。

时大彬龙带壶

这些技法并非孤立的技巧,而是形成了从泥料处理、器型塑造到细节修整的完整流程:镶身桶让壶身结构更稳固,拍身桶能精准控制泥料厚度,推墙刮底则保证了壶内工整度与透气性。这套技法历经数百年,至今仍是紫砂匠人遵循的传统范式。

明代周容在《宜兴瓷壶记》中感慨:“瓷壶以大彬传,几使旊人折指”,意为后世匠人即便技艺精巧,也需依赖他创立的工具与流程才能做好壶。在无先例可循的情况下,凭空构建起一套能支撑数百年行业发展的技术体系,时大彬的“天才”之称,实至名归。

时大彬玉兰花瓣壶

三、融文人之气:实现从“匠人”到“宗师”的破圈

紫砂若只停留在实用器物层面,便难登艺术高峰。时大彬的另一大贡献,是打破了匠人 与文人的界限,将文人审美与文化意趣注入紫砂,让紫砂壶从饮茶工具升华为文人雅器,完成了真正的“破圈”。

他的核心路径,是广泛与明代文人交游,尤其是与大儒陈继儒(号眉公)等名士的深度往来。据记载,时大彬正是听闻“陈眉公与琅琊太原诸公品茶施茶之论”,才更明确了小壶的设计方向。

时大彬僧帽壶

文人对时大彬器物风格的影响,并非表面的题诗作画,而是深入器型设计与气韵表达:他的壶不追求繁复纹饰,而是以式度凝练、气韵内敛见长,如同重剑无锋,虽无华丽装饰,却透着雄阔沉稳的气度,恰合文人不求妍媚悦目而追雄阔气韵的审美偏好。

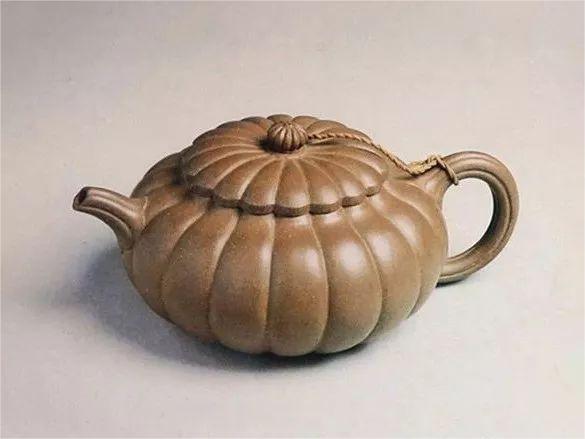

时大彬为陈继儒制白泥瓜棱壶

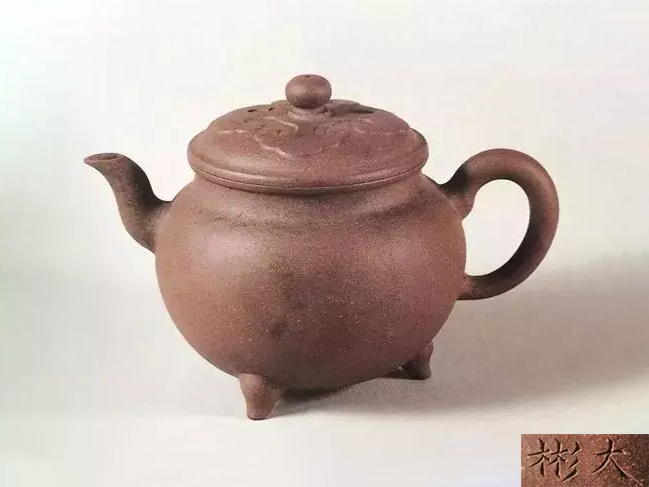

如今,旧金山亚洲美术博物馆藏有“时大彬为陈继儒制白泥瓜棱壶”,壶底落款“品外居士(陈继儒别号)清赏,己酉重九大彬”印证二人交往;明代墓葬中,万历侍郎卢维祯墓出土“时大彬制款鼎足盖圆壶”,名士华察之孙华师伊墓出土“大彬款柿蒂纹三足壶”,更印证了其壶在文人阶层的追捧程度。

时大彬制款鼎足盖圆壶

连《阳羡茗壶系》作者周高起都感叹,大彬名壶“价高不易办”,只能“旁搜残缺于好事家,用自怡悦”。这种文人争求的盛况,足以证明时大彬已跳出匠人范畴,成为连接紫砂工艺与文人文化的桥梁。

大彬款柿蒂纹三足壶

顾绍培大师曾谈及:“明代后期,中国的茶饮风格为之一变,封建士大夫阶层大多追求淡雅不凡的韵致,茶与文化的结合发展到极致。”而时大彬,正是这场茶与文化融合的核心推动者。

他以顺应时代的器物创新、奠定行业的技艺体系、融合文人的审美意趣,为紫砂艺术树立了一座难以逾越的高峰,其影响穿越数百年,至今仍是紫砂匠人仰望与传承的精神源头。