清代堪称紫砂艺术的鼎盛阶段,文人参与紫砂设计成为风尚,其中陈曼生与制壶名家杨彭年的合作,更是开创了紫砂文人壶的新纪元,汉君壶的源头便孕育于此。

一、汉君壶的起源

汉君壶的雏形,是陈曼生设计、杨彭年制作的扁石壶,这款壶后来被归入“曼生十八式”,成为经典壶型之一。目前可考证的传世曼生扁石壶仅有三件,它们在铭文和款型上各有差异,款型分为两种。

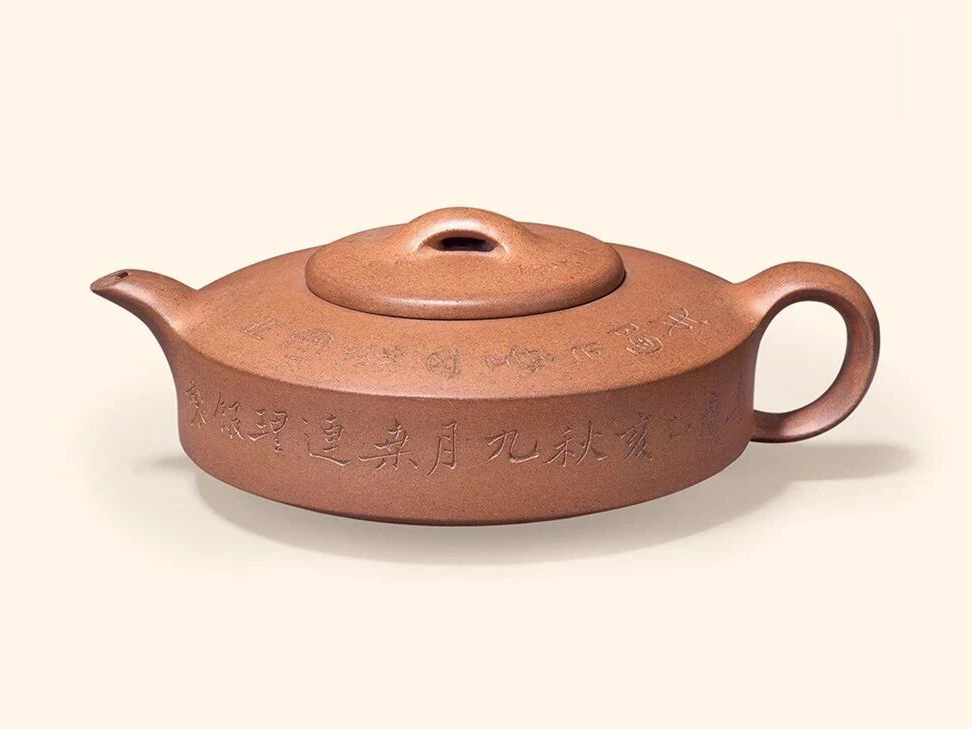

唐云收藏 曼生扁石壶

在这三件珍品中,最广为人知的当属曾为唐云收藏、现藏于杭州八壶精舍的那一件。此壶壶身呈扁圆形,溜肩之后直腹向下收束,腹部与肩部宽度相近,让壶身自然形成三个层次,结构清晰分明。

壶的流与把和肩部连成一线,整体线条流畅、面感利落,制作工艺精湛,壶身饱满温润,整体造型一气呵成,尽显雅致。

壶肩处刻有铭文“有扁斯石,砭我之渴”,既点明了壶身如扁石的造型特点,又点出其作为茶器解渴的实用功能,将壶的形态与茗饮需求巧妙结合,趣味十足。

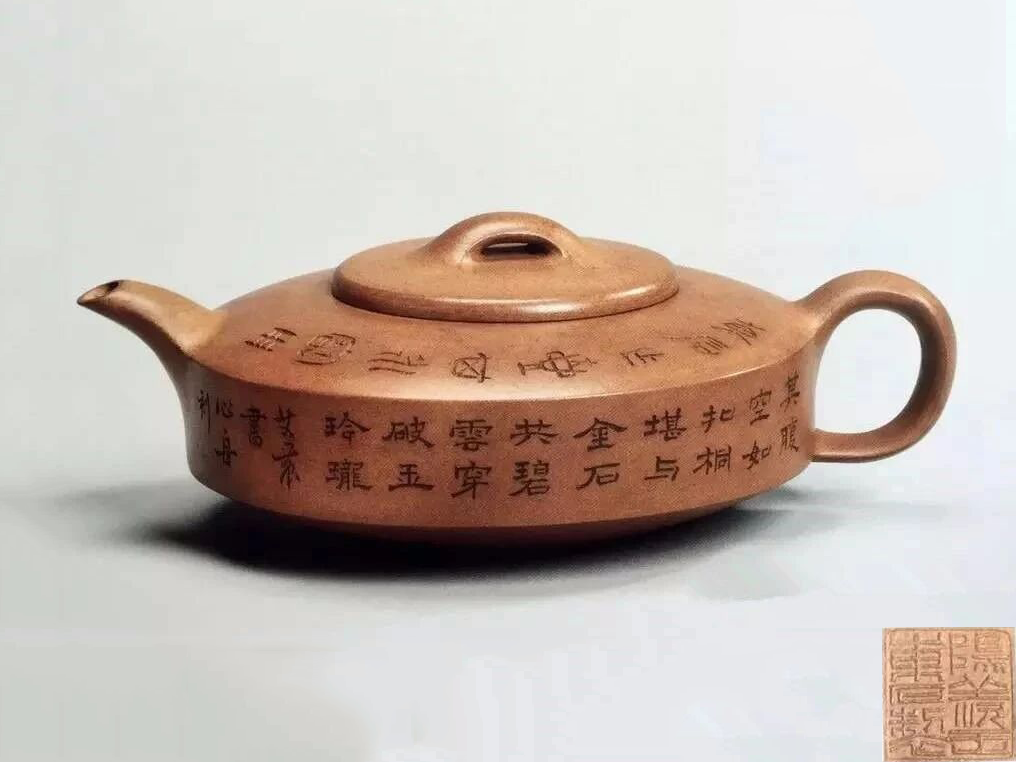

杨彭年制、陈曼生铭 扁石壶

另外两件同期的曼生扁石壶,一件身形更扁,虽与唐云所藏壶铭文相同,但铭文镌刻在直壁中腹,而非肩部;另一件铭文变为“击缶鼓,洗俗尘,雨前新煮建溪春”,同样刻于中腹,且底款是少见的“种榆仙馆”,不同于前两件的“阿曼陀室”款。

“种榆仙馆”款曼生扁石壶

二、汉君壶的发展

到了玉成窑时期,匠人追求曼生文人壶的韵味,开始仿制扁石壶,也就是从这时起,扁石壶的名称逐渐改变,出现了“汉均”、“汉君”、“边鼓”壶等称呼。

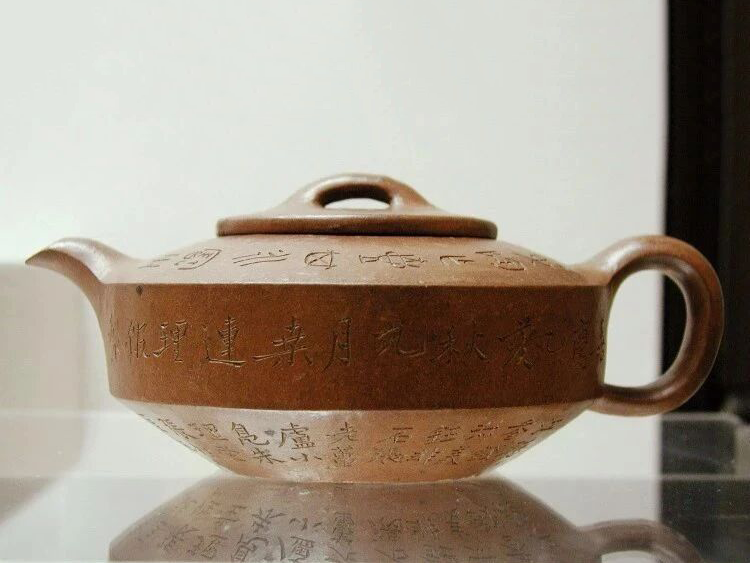

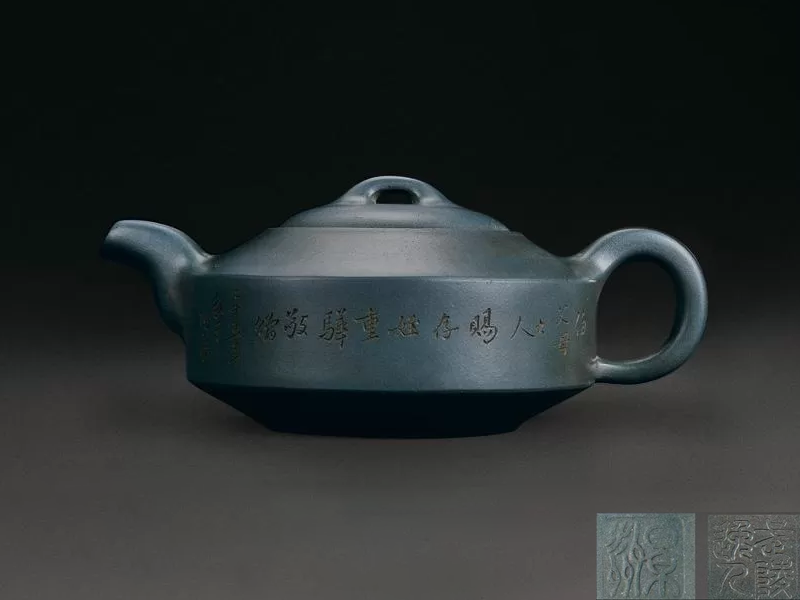

清 玉成窑仿曼生扁石壶

王东石制玉成窑汉君壶

可考证的玉成窑汉君壶有三件,款型分两种,形制更接近铭文刻于腹部的扁石壶。不过,它们的壶嘴造型与曼生款有明显区别,玉成窑汉君壶的壶流向上撇出,呈飘逸之态,不像曼生款那样是掇出的弯流,且三件壶的铭文各不相同。

王东石制、徐三庚刻 玉成窑汉君壶

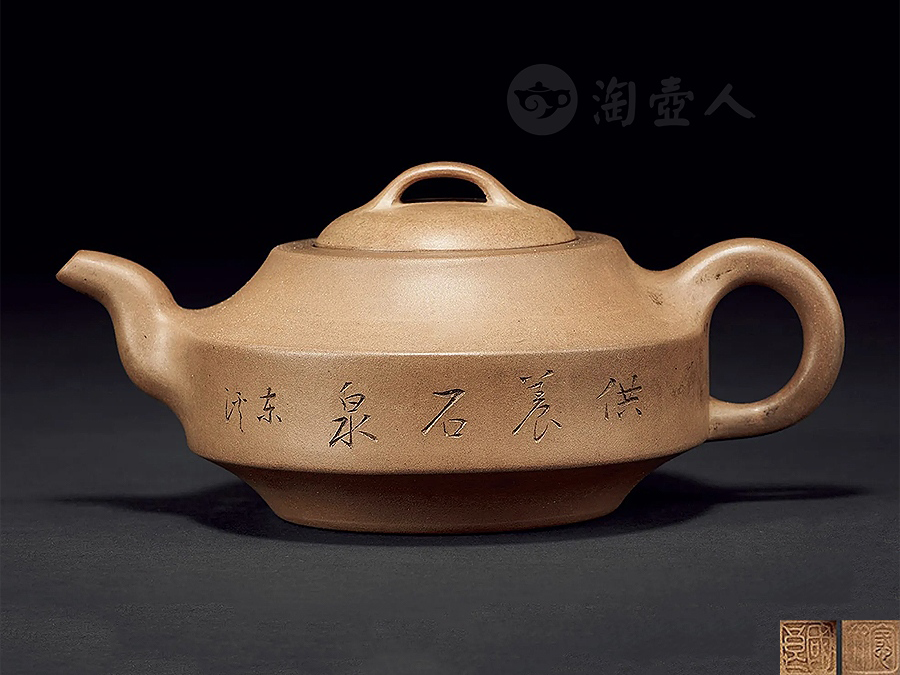

其中一件藏于香港茶具博物馆的汉君壶尤为特别,它是顾景舟仿玉成窑之作,铭文与同期玉成窑汉均壶一致。

顾景舟仿玉成窑汉君壶

从王东石仿曼生扁石壶,到顾景舟仿玉成窑汉君壶,虽一脉相承,但在铭文风格和制作手法上仍有差异,这些作品也成为紫砂古器鉴定的重要标准件。

清末 赵松亭汉君壶

清末时期,俞国良、赵松亭等紫砂名家对汉君壶进行了改造,正式将其定名为“汉君壶”。这一时期的汉君壶,最大变化在于壶盖,曼生款和玉成窑款的壶盖均为微隆状,而清末汉君壶采用平盖压盖式。

清末 俞国良汉君壶

整体形制与曼生款中铭文刻于肩部的扁石壶相近,中腹平直、底部收束,与肩线对称和谐,流和把的造型则各有特色,展现出独特的时代风格。

王寅春汉君壶

进入近代,“紫砂七老”中的王寅春、顾景舟等大师都曾制作汉君壶,壶盖造型再次演变,改为嵌盖式,盖面微隆。同时,壶流做了“大下巴”处理,大幅提升了出水效果,整体造型愈发雅致端庄,在保留传统韵味的基础上,去除了冗余之处,更显精致。

顾景舟汉君壶

如今我们所说的汉君壶,正是由曼生扁石壶逐步演变而来,若要区分不同时期的汉君壶,壶盖造型是重要依据。在当下市场中,曼生款和王寅春款汉君壶较为常见,而玉成窑款汉君壶因存世量少,显得尤为珍贵。