七个老人,七座丰碑,一部紫砂史。在近代紫砂界,成就最高的七位紫砂艺术家被大家称为「紫砂七老」,他们分别是:吴云根、朱可心、顾景舟、王寅春、任淦庭、裴石民、蒋蓉。

先辈的努力,造就如今紫砂业的传承与发扬,他们不仅创制了很多的紫砂名作,更为珍贵的是流传下来的精神品格。紫砂七老大多长寿,而只有一位先生没有活过八十岁便去了,他便是吴云根。

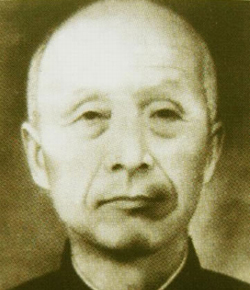

1956年,从前至后:蒋蓉、裴石民、吴云根、王寅春、陈福渊

吴云根(1892-1969年),又名吴芝莱。芝莱者,郊野藜草丛中之灵芝也。他的一生历经中国近代几个特殊时期,从清末、民国、抗日战争、文革,历尽沧桑,命途多舛,时乖运蹇,令人唏嘘。

1892年11月出生于丁蜀窑场窑务员工家庭,14岁拜汪升义(汪生义)为师,与汪宝根、朱可心为师兄弟。

清末光绪后期,内忧外患,百业萧条,紫砂艺人谋生艰难,吴云根凭着自己年轻有体力,他边帮人家做粗活搬运泥坯和窑货以维持生计,劳动间隙依然专心做壶,使自己的制壶技艺不断提升,并逐渐进入紫砂名手之列。

1915年到山西省平定县平民陶器厂任技师。

吴云根在山西教授、发展陶业,很快就声名鹊起,受到了阎锡山的欣赏,阎锡山不仅收藏了吴云根多把紫砂壶,还曾邀请他一起吃饭。正是这山西之行,成了多年后悲剧的引线。

1918年回到宜兴蜀山,接受宜兴利用公司的订货制作。1929年受聘于南京中央大学陶瓷科当技术员、1931年受聘于江苏省立陶瓷职业学校窑业科任技师。

抗战爆发之后,“宜陶职校”停办,吴云根为生活所逼,以窑务杂活搬运泥坯度日,有时亦进山桃松枝,挣"脚夫钱",亦间歇制壶烧坯,艰难过日子。整个四十年代,吴云根制壶较少。1954年进入蜀山陶业生产合作社、1955年11月开始为紫砂厂招收第一批学员传授紫砂制作技艺、1956年被江苏省人民政府任命为紫砂"技术辅导员" ,成为著名的"紫砂七大名艺人"之一。

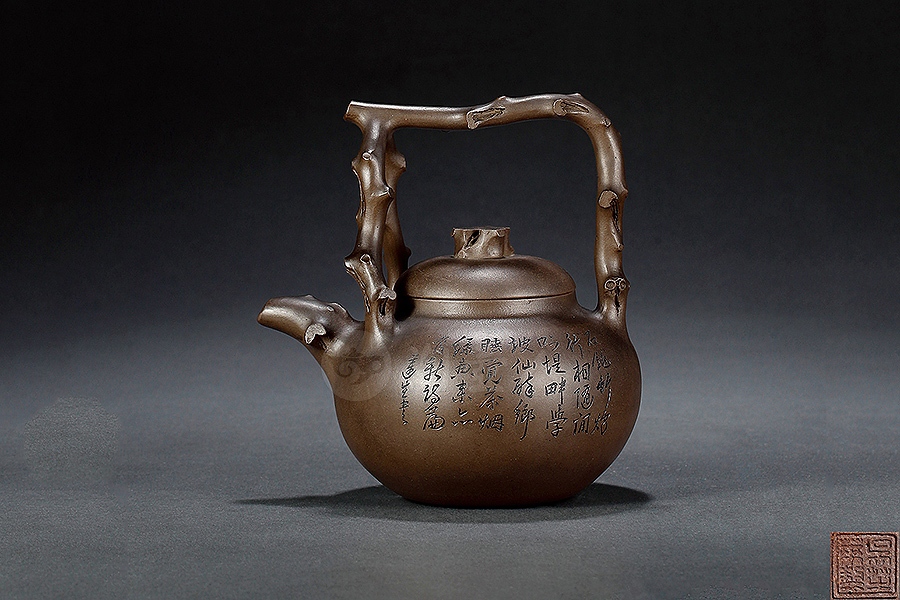

吴云根紫泥绞竹提梁壶为其创新之作,也是吴云根大师存世极少的杰作。提梁以两根竹枝缠合一起,既增加了提梁的强度,又使提梁没有臃肿感。他自成一派的竹形紫砂壶,既不失紫砂肌理,又撷取了竹子的风骨和节气。

1969年,文革浩动无情落在吴云根头上,吴云根将自己困于屋中,百思不得其解,身心俱疲,最终选择在宜兴紫砂工艺厂上吊自杀身亡,以最激烈也是最悲凉的方式,结束了自己的一生,享年77岁。而直到去世,吴云根未给子女们私下留存一件他个人的作品。

吴云根师徒合影

纵观吴云根一生,一生奉献,勤劳纯朴,光明磊落,勤劳纯朴,公私分明。制器讲究形似,更重神似,识其品相,尊重规律,从自然中体验,从实践中融会贯通。

新中国成立后,他尤其是在带徒授艺、培养人才方面,没有门户之见,热诚和蔼、平易近人,培养了一批又一批优秀紫砂艺术人才,为传承紫砂艺术事业作出了不可磨灭的贡献。

当今紫砂艺术界艺术大师和名家如高海庚、汪寅仙、吕尧臣以及葛明仙、何挺初、范洪泉等皆受吴云根指导。吴云根对徒弟要求严格而师徒又十分和谐,首开师徒间竞技比赛之先河。

“声名盖及师,来者有几人”,这样一位紫砂前辈,不应被遗忘。

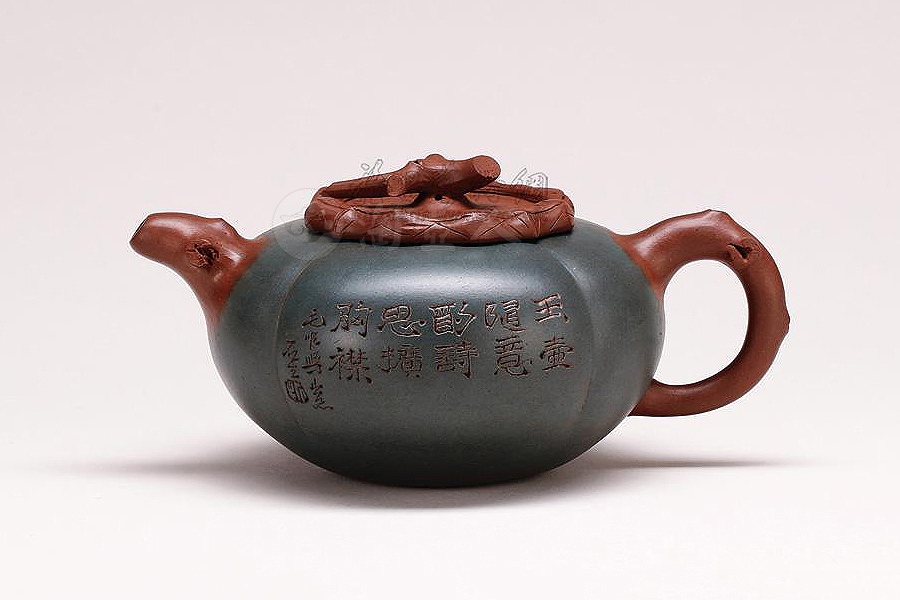

吴云根制大犀尊壶(917057)

此壶为七老艺人之吴云根创作的超大品,采用原矿老底槽清,由三位作者全手工精制而成,距今已有近百年的悠久历史,在岁月的浸润中色泽更显温润雅致。壶身饱满挺阔,平盖之上塑一牛俯卧于上,昂首哞哞,意趣盎然。弯流挺括,出水爽利,与壶钮之角度相呼应,圈把圆润,把握舒适,整壶比例掌握得恰到好处,线条流畅优美,朴致大方,饱含古韵之风。

壶身正面刻诗“君亦啸傲客,竹裹兴何如”,反面刻“盈盈常不溢,源远自通灵”,好一派悠然逸趣,实属难得佳器,藏家不要错过。