在宜兴紫砂五百年的发展长河中,陈鸣远(1648-1734)堪称里程碑式的人物。他突破传统实用主义的桎梏,以茶具为载体,注入开创性的艺术灵魂,承明之典雅,启清之意趣,其影响深远悠长。

陈鸣远尤擅以自然瓜果为灵感创作花货,江南常见的南瓜更是他笔下常客。南京博物院的“东陵瓜壶”、香港罗桂祥旧藏“和正瓜壶”等,皆是他以南瓜为形、瓜藤瓜叶为饰的经典之作。

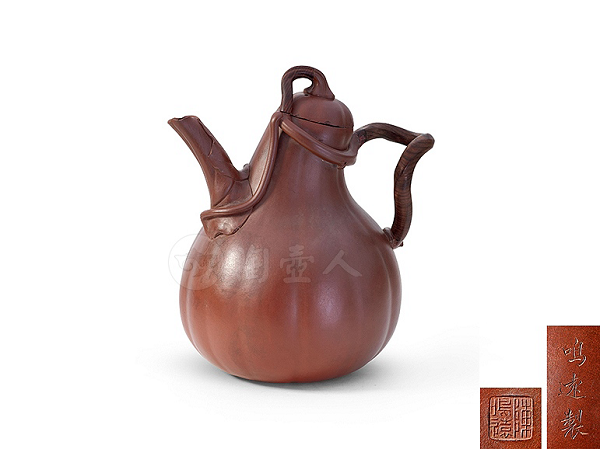

而这件朱泥大南瓜壶,却突破其惯有的圆式南瓜形制,采用罕见的高身设计,高达28.2厘米,是目前已知陈鸣远传世作品中体量最大的,观之气势磅礴,带来强烈的视觉冲击。

此壶以清初典型含砂朱泥制成,砂质坚硬,色泽赭红,经精妙窑火淬炼,泛着温润宝光。细观可见泥细砂粗的独特质感,薄如瓜皮却显厚重,莹润动人,展现出康熙时期泥料的独特韵味。

因壶身较高,陈鸣远借鉴明代陶罐工艺,将壶身分为瓜颈、瓜腹、瓜底三段拼接。下段壶身饱满如球,筋囊棱瓣起伏有致,线条在收放之间富有韵律,光影流转间,尽显灵动神采。

陈鸣远的仿生创作从不拘泥于形似,而是追求神似与创新。这把壶的壶嘴便是巧思之作,由瓜叶卷曲而成,自然天成。其好友金张曾作诗赞其壶艺:“坐费半旬功,宛然树上摘。片叶掩壶口,人想真创获。”

这种卷叶壶嘴设计,在“东陵瓜壶”、“清德壶”等多件陈鸣远作品中均有体现,成为其标志性手法之一。

壶把的故事更添此壶传奇色彩。原壶把早已遗失,旧主为补全它,参考西雅图艺术博物馆“弯把梅桩壶”的结构,以及“东陵瓜壶”的S型藤蔓壶把,结合壶身残留瓜蔓的走势,聘请能工巧匠以硬木雕琢续接。

虽非原品,却如“断臂维纳斯”般,残缺中孕育出新的美学意境,让观者得以发挥想象,参与到独特的审美过程中。

更令人称奇的是,陈鸣远虽不知“黄金分割”这一美学理论,却凭超凡的造型天赋,让壶身瓜叶主脉尖端指向壶嘴下缘,形成完美的黄金分割比例,印证了中外审美的共通性。

而壶身中轴20°的倾斜设计,打破传统“中轴垂直,左右水平”的T字型架构,截盖也随壶身倾斜角度裁切。

转动此壶,便如见回旋舞者,壶嘴似舞袖轻扬,壶把如飘带翻飞,壶腹筋囊若舞裙褶皱,满是灵动生机。

壶嘴下方左侧阴刻“鸣远制”三字楷书,旁钤“陈鸣远”阳文篆书方章。款识笔法与“和正瓜壶”、“东陵瓜壶”等一致,印章也与多件馆藏珍品同源,为其真伪提供了有力佐证。

细赏此壶工艺,可见陈鸣远“象物赋形”的追求:壶身接合线未刻意抹平,壶口瓜藤断面保留切削痕迹,藤蔓竹片修整痕清晰可见。

这份不拘小节的洒脱,与细腻的造型构思相融,尽显其浑朴又精巧的陶艺风格。

陈鸣远朱泥大南瓜壶,不仅是一件紫砂器物,更是紫砂艺术史上绽放着永恒光彩的传世奇珍。