晚唐五代时期的越窑青瓷中,秘色瓷与普通越器虽同属越窑产物,却在胎釉质量、制作工艺、装烧方式等方面存在显著差异,这些差异清晰展现了两者在生产定位与技术标准上的本质区别。

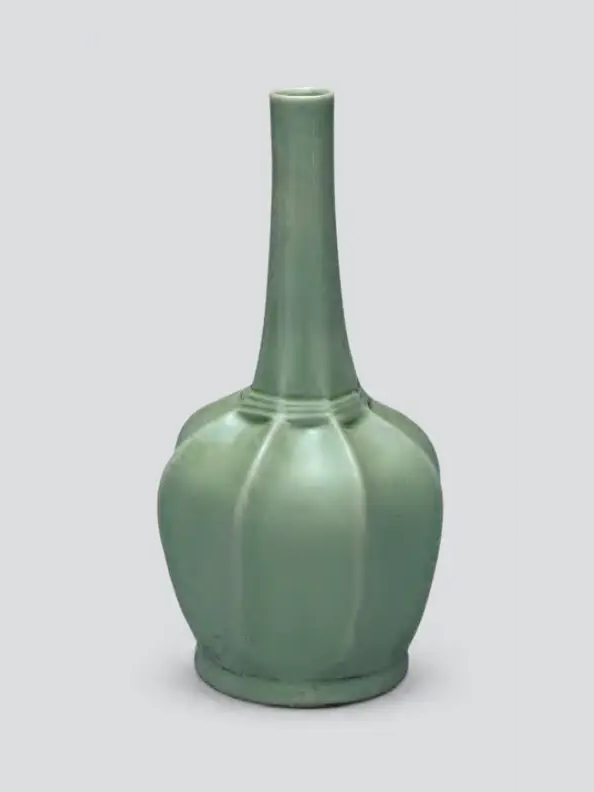

越窑秘色釉八棱净瓶(法门寺地宫出土)

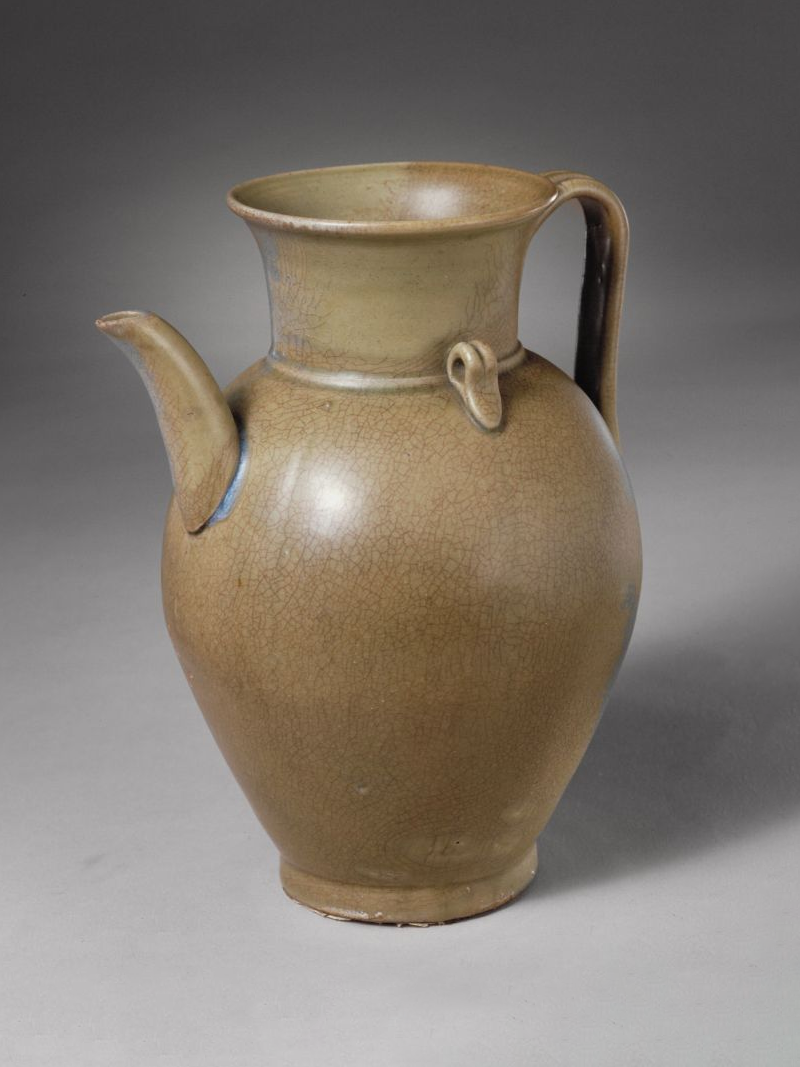

越窑青釉执壶(故宫博物院收藏)

值得注意的是,秘色瓷的界定并非单纯依赖成品质量,一方面,尽管窑工本意是追求高品质的青绿釉色,但是否为“秘色瓷”与釉色烧制完美或是否成功并不完全关联。

同时,“秘色瓷”与“越瓷精品”在概念上联系紧密但并不完全重合,即并非所有越窑高质量产品都可以成为“秘色瓷”。两者的核心差异体现在系统性的工艺规范中,而非单一的质量评判标准。

一、胎体原料处理的区别

秘色瓷的胎体展现出更为精细的原料加工水平。其胎泥经过精心淘洗,质地纯净细腻且结构致密,胎体中的气孔和杂质含量极少,胎色也更偏白皙。

科技检测数据显示,秘色瓷胎体中大孔隙占比仅约5%,且最大孔隙尺寸仅数十微米,小孔隙占比则高达60%;同时,胎中残余石英的粒径更小且形态更为圆润。

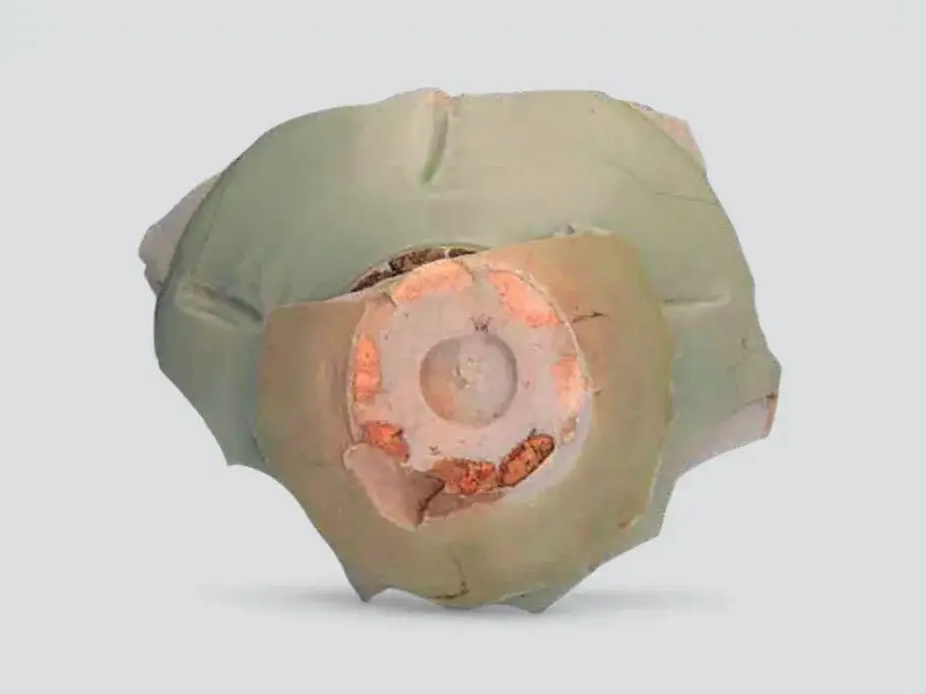

秘色瓷(上二)与普通越器胎质比较

相比之下,普通越器的胎质整体较为粗糙。尽管普通越器中也有部分胎质较好的产品,但整体而言,其胎体中大孔隙占比可达35%,且孔隙尺寸普遍较大,最大可达数百微米,小孔隙占比仅约25%。

这种差异直接反映了两者在胎料选择精度与淘洗加工细致程度上的不同。

二、釉面特征与配方的区别

在施釉工艺上,秘色瓷均采用满釉施釉方式,仅少数器物为方便垫烧,在外底垫烧部位稍作刮釉处理。其釉层均匀饱满,釉面莹润光洁,富有玉质感,釉色以清雅的天青色为主。

后司岙窑址出土釉色偏黄的秘色瓷碗

从显微结构来看,秘色瓷釉层纯净透明,仅含少量气孔,属于玻璃质釉;且釉料配方经过优化,其中Fe2O3含量明显更低,这有利于青瓷呈现纯正的青色,而CaO含量则显著更高,使得釉料熔融更为均匀,进一步提升了釉面的莹润度与光泽度。

秘色瓷与普通越器的釉色差异

普通越器的施釉则相对随意,多数器物施釉不及底,釉面质量参差不齐。其釉色多偏青黄色,常出现釉层不平、施釉不均的情况。

显微结构显示,普通越器釉层除气孔外,还含有一定量的残余石英颗粒、草木灰残余相、钙长石晶体和方石英晶体,各物相占总釉层的10%~20%,属于含杂质量相对较多的透明玻璃釉,釉料配方未经过秘色瓷那样的精细优化。

三、制作成型工艺的精细度区别

秘色瓷在制作成型环节展现出极高的规整度。无论是拉坯一次成形的玉璧底碗等器形,还是分段制作后粘结的高圈足外斜器物,其器表都平整光滑,几乎不见拉坯留下的旋形痕迹,显然经过了细致的修坯处理。

秘色瓷与普通越器制作成型对比

在仿金银器的二次加工中,如口沿刮削花口、器壁压印竖棱表现分瓣效果等工艺,秘色瓷的处理也更为精细。

后司岙窑址出土的满釉秘色瓷

普通越器的制作则相对粗犷。其器表常留有明显的拉坯痕迹,显得凹凸不平;在器形的二次加工上,也多较为简单粗糙,与秘色瓷的精细工艺形成鲜明对比。

此外,在装饰风格上,秘色瓷以造型与釉色取胜,追求“类冰似玉”的效果,基本不采用胎体装饰,仅部分器物外底刻有“公”、“大”等简单字款;而普通越器则常运用刻划花、印花、镂空、堆塑等装饰技法。

四、装烧方式与窑具的区别

后司岙窑址出土的瓷质匣钵

装烧方式是区分秘色瓷与普通越器的关键特征之一。秘色瓷采用特制的瓷质匣钵装烧,匣钵接口处需用釉密封,以增强匣内的还原气氛,同时防止冷却过程中氧气进入造成二次氧化,这一技术创新为秘色瓷釉色的纯正提供了保障。

后司岙窑址出土的秘色瓷单件装烧标本

为保证质量,秘色瓷以单件装烧为主,仅少量器物会叠放于普通越器之上,因此仅在器物外底或圈足留有垫烧泥点痕,内底绝不会出现叠烧痕迹。

后司岙窑址出土的秘色瓷与普通越器共烧标本

晚唐时期的瓷质匣钵与秘色瓷胎体成分接近,有助于烧制时保持同步收缩,维持器物稳定;五代时期瓷质匣钵胎料中夹杂细砂粒,胎体趋轻薄,与秘色瓷胎成分差异加大,或暗示秘色瓷烧制的衰落。

装烧净瓶专用的喇叭形匣钵盖

此外,秘色瓷还有专用窑具,如装烧净瓶的喇叭形匣钵盖、垫烧瓷枕的椭圆形垫具等。

普通越器叠烧残留的泥点痕

普通越器的装烧则更注重成本节约与窑炉空间利用,以提高产量和经济效益。其多使用粗陶质匣钵,可重复利用;部分器物甚至不使用匣钵,采用明火裸烧。

入窑摆放时,罐、盒类普通越器常用套烧,碗、盘类则多用叠烧,许多器物内底因此留下叠烧形成的泥点间隔痕迹。