在清代紫砂艺术史上,瞿子冶(瞿应绍)是继陈曼生之后,将文人意趣与紫砂工艺深度融合的标志性人物。他以诗、书、画“三绝”赋能紫砂,所创“子冶壶”与“曼生壶”齐名,成为后世藏家追捧的珍品。

而今天所叙这把紫砂壶,更因当代壶艺大师何道洪的补配壶盖,成就了一段跨越两百年的古今艺匠对话,其艺术价值与收藏意义尤为特殊。

壶底“上袁友兰摹古”落款,可知这把紫砂壶是清嘉道年间制壶名家杨友兰的精心之作。杨友兰擅制圆壶,无论大小皆具巧思,此壶便是他摹古风格的巅峰代表。

通高23.8厘米,口径8.5厘米,紫红泥料细腻温润,壶身圆润挺直,桥形壶盖古雅庄重,曲耳形壶把暗含“富贵”寓意,直挺壶嘴则透着刚劲之气,整体造型既守古意,又显灵动。

更令人称奇的是杨友兰的制壶工艺,他摒弃常规的醮浆法,改用泥片镶接成型,并在壶嘴、壶把与壶身的连接处开孔,以“捏塞法”加固。

这一独创技法,既避免了烧制时因干湿不均导致的炸裂,又解决了大容量壶长期使用中壶把易脱落的难题,让壶身与壶把浑然一体,足见其“高大圆壶能手”的名号实至名归。

而赋予这把壶文人灵魂的,正是瞿应绍与好友邓奎。瞿应绍,字子冶,号月壶、老冶,贡生,官浙江玉环同知,工诗书画,精兰竹,尤好镌刻,并擅制砂壶,初法曼生,后自成一派;邓奎擅真草篆隶,博雅能文,常为瞿子冶监造砂壶,二人合作向来是紫砂史上的佳话。

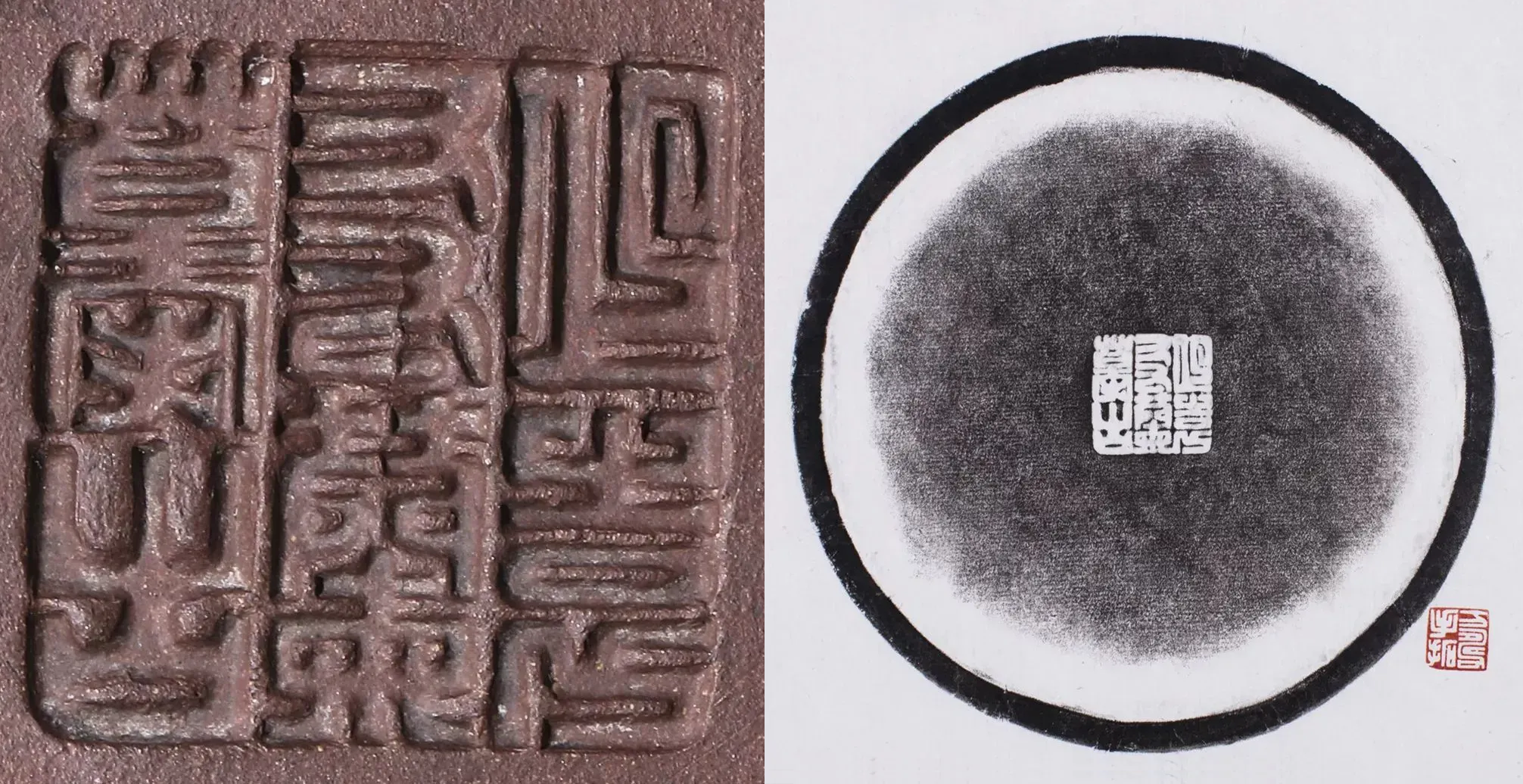

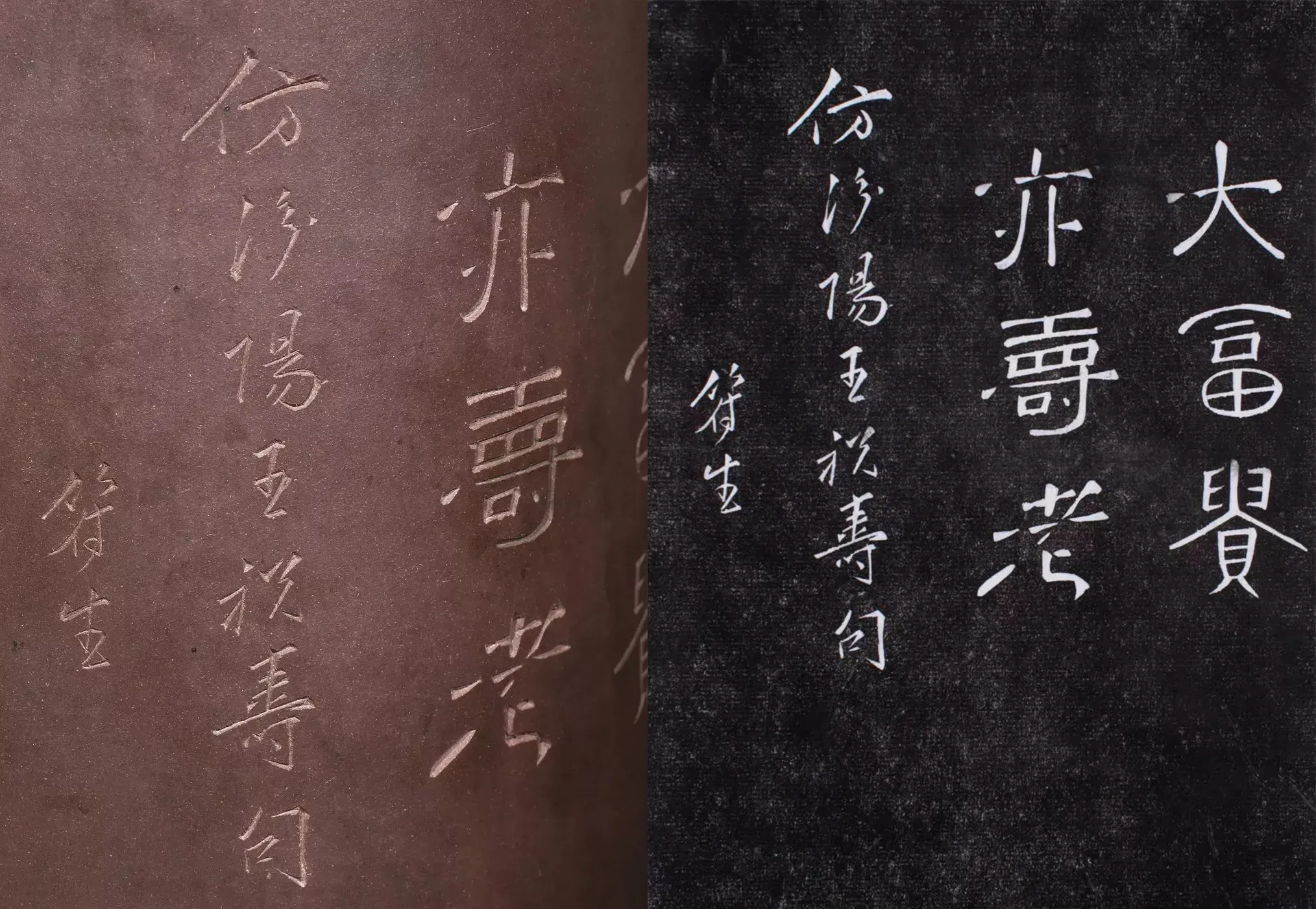

邓奎刻款

壶身一侧,邓奎以隶书铭刻“大富贵亦寿考,仿汾阳王祝寿句”,借唐代名将郭子仪的典故传递吉祥寓意,落款“符生”(邓奎字号)清晰可见,壶底更钤“符生邓奎监造”印章,彰显其监造之责。

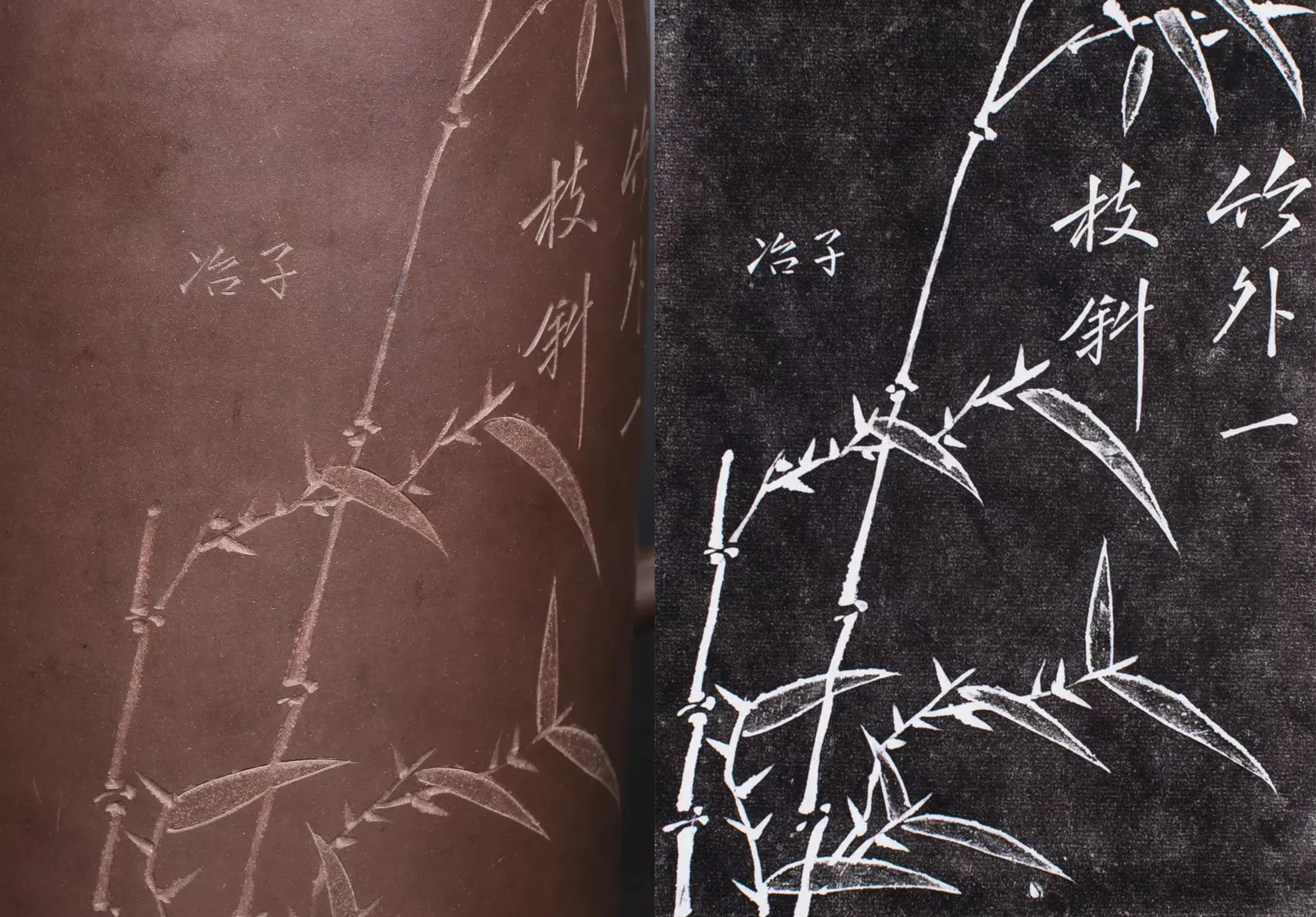

瞿子冶刻绘

壶身另一侧,则是瞿子冶亲笔绘制的风竹图,堪称“以刀代笔”的典范。他不打画稿,胸有成竹,以“双刀法”勾勒竹姿:竹杆粗处深刀用力,细处浅刻轻描,气脉连贯间尽显竹之挺拔。

一斜杆从壶底直伸壶颈,顶部竹叶下题“竹外一枝斜”五字行书,清秀利落,既暗合苏轼《惠崇春江晚景》中“竹外桃花三两枝”的诗意,又以“斜”字点出春风拂面、春意盎然之境。

画面以高竹为主干,矮竹作陪衬,竹叶交迭穿插,吟风泻露,动静相谐。左上部落款“子冶”。正如明清文人画“画得诗而益奇,诗得画而愈香”的特质,此壶因诗画加持,更添文人雅韵。

何道洪

历经近两百年岁月,这把壶却因前人保管不善,壶盖破损严重,一度失去完整性。为还原其艺术价值,收藏者专程邀请当代宜兴制壶界泰斗何道洪先生为其补配壶盖。

要知道,为老壶配盖的难度远超新作:需精准匹配泥料色泽、器型弧度,还要兼顾烧制后的收缩率,稍有差池便会破坏古壶气韵。

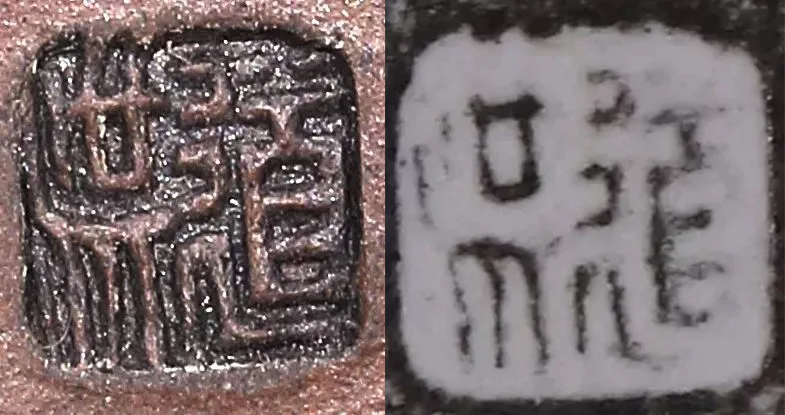

盖款

何道洪先生为此反复琢磨,前后试制三盖,最终选出与壶身最为契合的一款,盖内钤“道洪”小方印,终使这把古壶“完璧重生”。

从杨友兰的制壶巧思,到瞿子冶、邓奎的诗书画铭刻,再到何道洪的补盖匠心,这把紫砂壶凝聚了四位壶艺大家的智慧与技艺。它不仅是清代文人紫砂的珍贵遗存,更因古今艺匠的接力传承,成为跨越时空的艺术对话载体。

老壶的古雅与新盖的精工相融,既有历史的厚重感,又有当代工艺的严谨性,其稀缺性与独特性,使其在紫砂收藏史上占据着不可替代的地位。