在传统紫砂壶型中,鱼化龙壶以筋瓤与堆塑工艺的精妙融合独树一帜,既兼具筋纹器的规整韵律,又蕴含花塑器的生动意趣。

然而,这种特质,也使其成为紫砂制壶领域极具挑战性的器型,从造型架构到细节工艺,每一处都对制作者的技艺水准提出了极高要求。

难点一、造型架构的精准把控

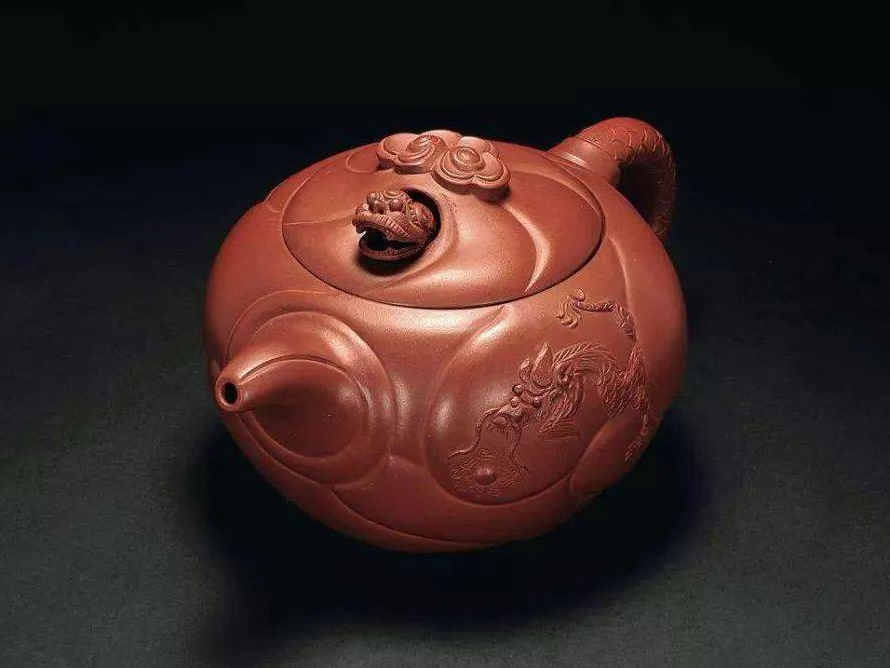

鱼化龙壶当代主流款式分为圆身(黄玉麟款)与扁身(朱可心款),二者虽形态不同,但核心难点均在于“形神平衡”的精准拿捏。

黄玉麟款圆身鱼化龙壶

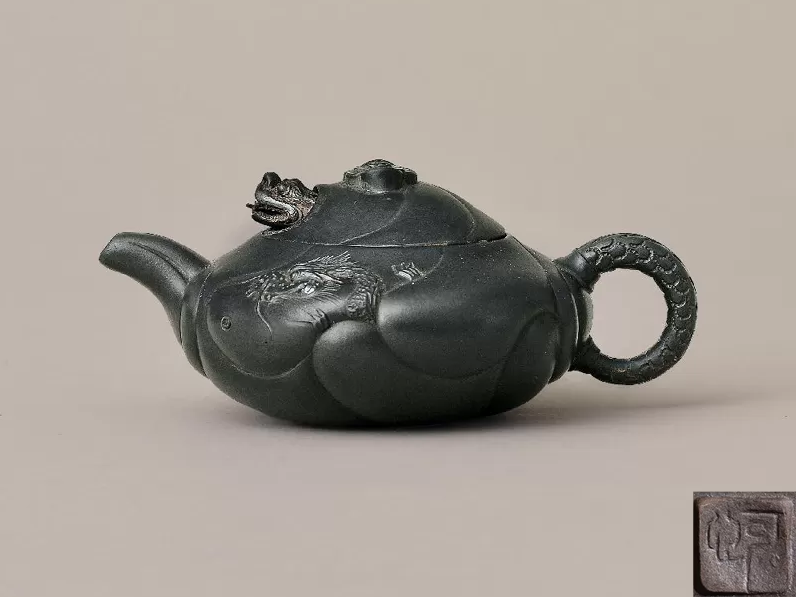

朱可心款扁身鱼化龙壶

对于圆身款而言,关键在于实现壶身的浑圆张力。看似简单的圆形壶身,实则需要通过均匀的泥料分布与精准的拍打塑形,让壶身从壶底到壶肩的弧度自然过渡,既不能出现局部鼓胀的臃肿感,也不能因弧度不足导致干瘪无力。

民国 吴云根制 鱼化龙壶

当代多数制作者虽能基本把握圆身轮廓,但要做到饱满而不浮夸、圆润而有骨感,需长期积累对泥性与器型比例的把控经验,绝非短期可成。

当代精品 周尊严制 鱼化龙壶

扁身款的制作难度则更甚,核心痛点集中在盖形与壶身的适配度上。可心款鱼化龙壶采用近截盖式设计,盖面需从盖沿至盖钮实现自上而下的缓出弧度,这种弧度既要饱满流畅,又要与扁壶身的低矮轮廓形成和谐过渡。

民国 施福生制 鱼化龙壶

但当代制作中,不少作品为追求便捷,常将盖面弧度处理成急拢而上的形态,甚至出现类似笠帽盖的二阶状轮廓,完全破坏了扁身壶的轻盈灵动感。

此外,扁身款的壶身厚度控制也极具挑战,需做到扁而不塌,壶身侧壁既要薄至贴合手型,又要保证结构稳固,避免烧制后因受力不均出现变形,这对泥料配比与拍打力度的精准度要求极高。

当代精品 张列平制 鱼化龙壶

壶钮的设计与制作同样是造型把控的难点之一。鱼化龙壶经典的云纹如意钮,需呈现两边微翘、中间低缓的灵动形态,且与盖面的衔接需自然无痕。

云纹如意钮(黄玉麟制器)

但当代半手工制作中,由于云纹如意钮多依赖模具成型,制作者往往忽略后期修坯环节,导致壶钮厚度超标、高度过高,尤其搭配扁身壶时,极易产生头重脚轻的突兀感。

更关键的是,模具成型的壶钮难以还原传统中间与边非等高镶接的细节,失去了经典款的精致韵味,成为造型把控中的常见短板。

难点二、筋纹处理的贯通与力度

鱼化龙壶的筋纹是其标志性特征,遵循顾景舟先生“六瓣筋纹分全器”的规制,需实现 从盖钮通至壶身、流把及底的完整贯通,而这一过程中线条力度与贯通一致性的平衡,是制作者面临的核心难题。

壶身筋纹(唐树林鱼化龙壶)

首先,筋纹的曲线韵律难以把控。鱼化龙壶的筋纹需兼具水纹的灵动与云纹的飘逸,因此必须采用曲线勾勒而非直线分割。但曲线筋纹的制作,既要保证每一条筋纹的弧度均匀一致,又要让相邻筋纹之间的间距完全对等,避免出现宽窄不一、弧度歪斜的问题。

尤其在壶身与壶流、壶把的衔接处,筋纹需随器型转折自然过渡,若此处处理不当,极易出现“断纹”或“扭纹”,破坏整体的贯通感。

壶把筋纹(唐祝和鱼化龙壶)

其次,筋纹的收束力度难以呈现。优秀的筋纹器需通过线条勒进去的收束感,让筋纹两侧自然鼓出,形成收与鼓的对比呼应,从而凸显壶身的饱满立体感。

但这种收束力度的把控极为微妙,勒得过重会导致筋纹过深、两侧过于臃肿;勒得过轻则会使筋纹模糊不清,失去立体感。当代不少制作者因对泥料可塑性的判断不足,常将筋纹处理成平面化线条,既无收束力度,也无鼓出效果,完全丧失了筋纹器的工艺精髓。

壶流筋纹(叶德喜鱼化龙壶)

更易被忽视的难点,在于壶流处筋纹的旋转走向。多数制作者会习惯性地让筋纹顺着壶嘴线条走,但传统规制中,壶流处的筋纹一般沿壶流根部旋转而上,线条位置略偏上方。

这一细节不仅考验制作者对传统器型的理解深度,更要求在制作时精准计算壶流与壶身的角度关系,若偏差分毫,便会破坏筋纹的整体贯通性,成为影响作品品质的“隐形短板”。