紫砂器的款识,不仅是器物身份的标识,更是一部承载着紫砂工艺演进与文人审美交融的立体史书。自明代起,紫砂款识从无到有、从简到繁,在数百年间形成了独具特色的发展脉络,每一处刻痕、每一方印章,都凝结着匠人的巧思与时代的印记。

一、明代

明代作为紫砂款识的发轫期,刻款是当时主要的表现形式,而时大彬则是这一时期的标志性人物。

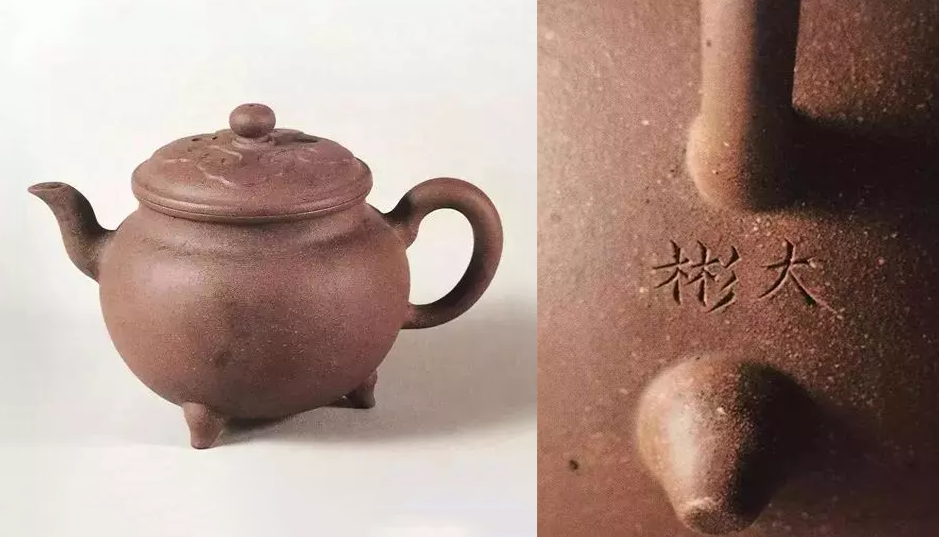

时大彬三足如意壶(刻款“大彬”)

据《阳羡茗壶系》记载,早期紫砂器的款识镌刻,最初是时大彬邀请擅长书法之人题写墨稿,随后他亲自操刀刻字。其刻款书法风格闲适雅致,笔法精妙,旁人难以模仿,这也成为后世鉴赏家辨别时大彬作品真伪的重要依据。

时大彬笠帽壶(刻款“天香阁 大彬”)

彼时刻款的出现,并非偶然,很大程度上源于紫砂工匠与文人阶层的深度交流。以时大彬为例,他曾与文学家、书画家陈继儒有过交往,文人的审美趣味与艺术理念融入紫砂创作,让“名工”的概念开始凸显。

时大彬圆壶(刻款“丁未夏日 时大彬制”)

自此,紫砂器不再仅仅是实用的茶具,更如同书画作品一般,工匠们开始在器物上署名留款,赋予紫砂器独特的艺术身份标识。

刻款大多以楷书字体在壶底明确制作者身份,部分器物还会同时镌刻纪年,这种款识形式既便于后人追溯器物的创作年代,也让紫砂器的历史信息更加丰富。

二、清代

进入清初,紫砂款识迎来了新的变化,章款开始出现,并且形成了刻款与章款并用的独特风格,陈鸣远的作品便是这一时期的典型代表。

陈鸣远传香壶(刻款与章款并用)

他的紫砂器物在壶身、壶底等不同部位都会留下款识,刻印结合的方式,不仅让款识呈现出更多样的视觉效果,也体现了工匠在款识设计上的巧思,进一步丰富了紫砂款识的艺术表达。

陈鸣远春雪梅瓣壶(刻款与章款并用)

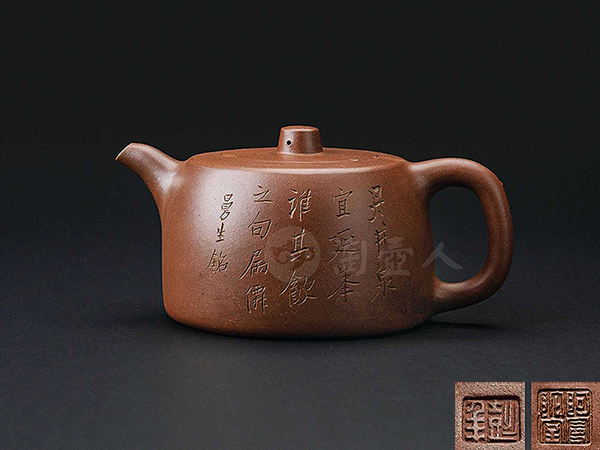

到了清中后期,紫砂款识的形式逐渐趋于稳定,印款成为主流,刻款的使用相对减少。这一时期,“曼生壶”声名远扬,其底款多为“阿曼陀室”,而壶把处的款识则常落“彭年”。

曼生井栏壶(底款“阿曼陀室”、把款“彭年”)

这种在不同部位设置不同款识的方式逐渐固定下来,底款、盖款、把款等多种款识类型基本形成,使得紫砂器的款识体系更加完善,也成为后世紫砂器款识设计的重要参照。

三、民国及近、现代

民国至近代,紫砂款识延续了清中后期以印款为主的传统,在款识的字体、布局等方面虽有细微调整,但整体风格保持稳定,传承了紫砂款识的文化脉络。

顾景舟扁腹壶

(底款“顾景舟手制”、把款“壶叟”、盖款“顾景舟”)

直至当代,紫砂款识在继承传统的基础上有所创新,部分工匠会在传统的底款、盖款、把款之外,额外在壶的内壁打上一个章款。

内壁章

这一创新不仅增加了款识的独特性,也为紫砂器的防伪和鉴别提供了新的依据,让紫砂款识在适应现代需求的同时,继续承载着紫砂艺术的历史与文化内涵,推动着紫砂款识文化不断向前发展。