在紫砂壶的传统器形谱系中,“虚扁壶”无疑是极具辨识度的一类。这一造型并非近代产物,其历史可追溯至明代,业界普遍认为是制壶大师时大彬首创。

时大彬虚扁壶(上海博物馆藏)

自明代以降,历经清代、民国直至当代,每一代都有紫砂名家对虚扁壶进行临摹复刻或创新演绎,留下了众多传世佳作,使得这一经典器形始终活跃在紫砂艺术的舞台上。

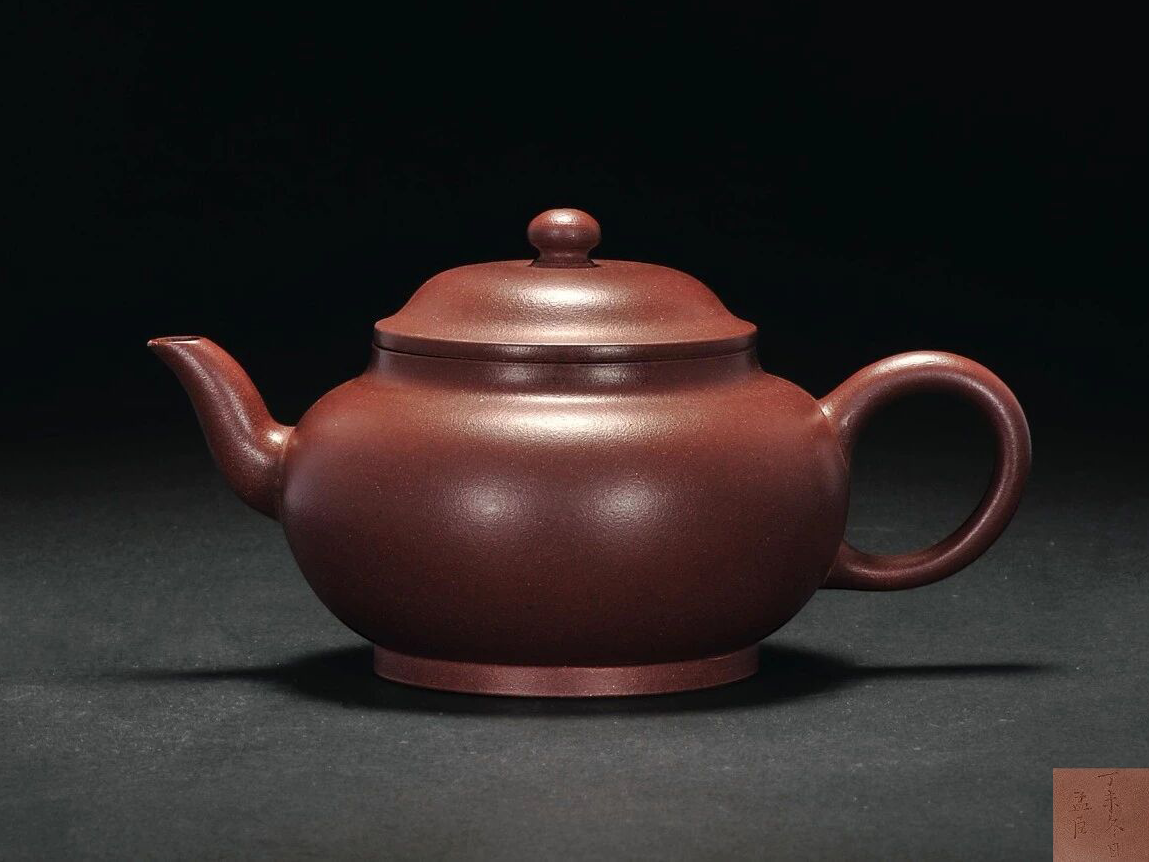

时大彬调砂虚扁壶

提及当代虚扁壶的巅峰之作,便绕不开顾景舟先生的创作。长期以来,存在一个常见的认知误区:不少人误以为顾景舟所制的虚扁壶是他原创的器形。

顾景舟

事实上,顾老的虚扁壶并非凭空创造,而是在借鉴清代朱泥虚扁壶形制的基础上,融入自身艺术理解进行改良而来,是典型的“承古而不泥古”的典范。

要探寻顾景舟虚扁壶的设计源头,清代的两款虚扁壶提供了关键线索。

清雍正 孟臣款高虚扁壶

其中一款是清代孟臣款虚扁壶,这款壶已突破了早期虚扁壶常见的折肩造型或极度扁平的形态,呈现出“中腹宽扁、往下收底”的独特轮廓,无论是壶肩还是壶腹,都充满了饱满的张力,整体线条圆润而不失骨感。

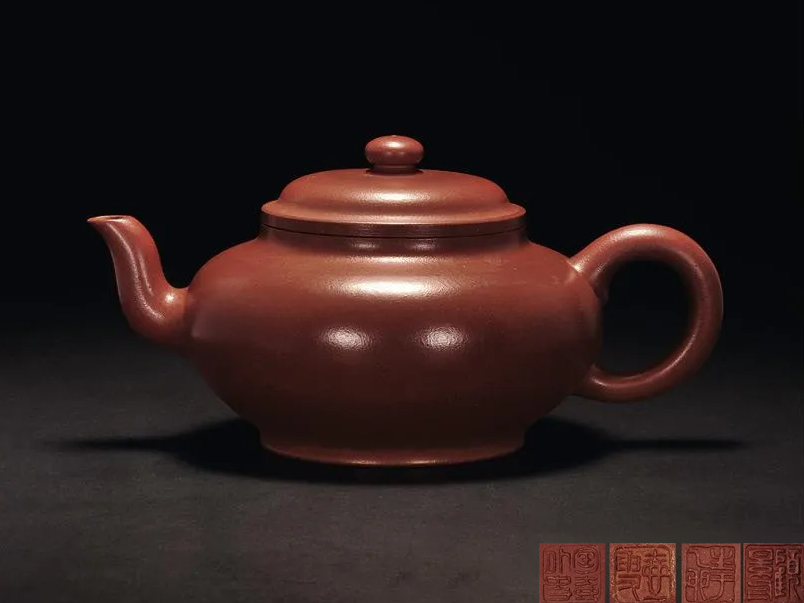

清早期 荆溪许文先制朱泥虚扁壶

另一款则是清代许文先制作的虚扁壶,将其与孟臣款虚扁壶对比观察便能发现,许文先款在壶底的收束走势上更为急促,这种设计进一步强化了壶身中腹的膨胀感,让器形的视觉张力更为突出,为后续的器形改良提供了重要的参考方向。

顾景舟虚扁壶

顾景舟先生正是在深入研究清代虚扁壶尤其是孟臣款虚扁壶的基础上,开启了自己的改良创作。

从现存的顾景舟虚扁壶作品来看,其壶身延续了饱满鼓腹的核心特征,但在壶底收束的处理上,比孟臣款、许文先款更为利落急促,这种细微的调整让原本偏圆润的壶身多了一份挺拔之感,打破了传统虚扁壶易显软塌的局限。

顾景舟虚扁壶

除了壶身轮廓的优化,顾老在壶流的设计上也颇具巧思:他摒弃了部分传统虚扁壶过于刚硬的壶流线条,转而采用更为柔和流畅的造型,每一处线条的转折、粗细都把握得恰到好处,使得壶流、壶把与壶身的比例极为协调,整体器形尽显端庄大气,将紫砂器形、神、气、韵的审美追求推向了新的高度。

王寅春虚扁壶

值得一提的是,与顾景舟同期的紫砂名家王寅春,也对虚扁壶有过深入探索,其作品可与顾景舟款虚扁壶形成极富趣味的对比。

王寅春的虚扁壶在壶身形制上与许文先款更为接近,但壶底收势相对平缓,这使得壶身更显敦厚稳重。也正因壶身轮廓的这种差异,王寅春将传统虚扁壶常用的三弯流改为了一弯流,流道走势自然流畅,器形线条的连贯性与整体性极强,尽显大师级的工艺把控能力。

淘壶人藏 陆小强制 虚扁壶

将顾景舟款、王寅春款与清代的孟臣款、许文先款,以及我们如今常见的普通虚扁壶放在一起对比赏析,更能清晰地看到虚扁壶器形演变的脉络,也能更深刻地理解不同名家对同一器形的个性化解读。

无论虚扁壶的器形如何演变,有一个核心标准始终未变——扁而不塌。这是衡量一款虚扁壶是否合格、是否出色的最重要、最根本的准则。

淘壶人藏 汤重凯制 大彬虚扁壶

那么,什么样的虚扁壶才能称得上“好”?关键在于两点:

一是壶身既要呈现出“扁”的形态特征,或是整体传递出“扁”的视觉韵味,绝不能出现壶身塌陷、线条疲软的情况。

二是线条必须“有气”,也就是要有生命力与张力,轮廓要紧凑有力,尤其是壶盖与壶身的衔接处、壶腹与壶颈的过渡处,必须挺拔饱满,能够稳稳“撑住”整个器形的气场。

淘壶人藏 王君伟制 薄胎虚扁壶

唯有如此,才能称得上是一件合格的虚扁壶作品,而顾景舟的虚扁壶,正是完美践行这一准则的典范之作。