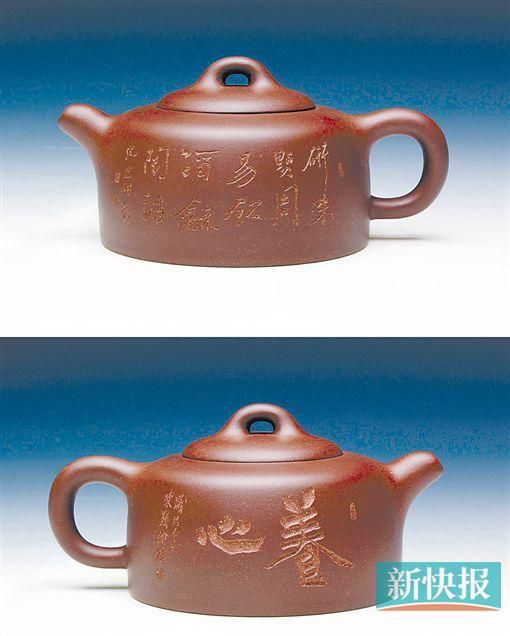

石瓢壶(大舶参天)

竹栏壶

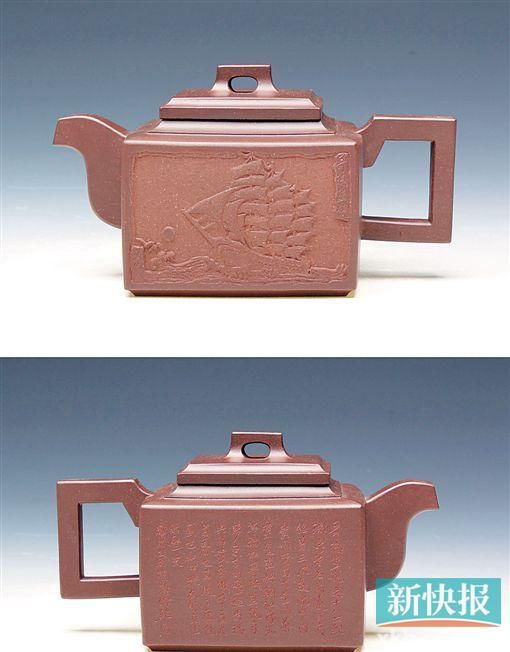

四方壶(哥德堡号)

郭剑林 当代陶艺家,中国收藏家协会会员。师从中国工艺美术大师李碧芳、陈岩,专业从事陶艺(紫砂壶)创作。

竹瓢壶(大舶参天)

“为了把吻合度做到精致,忘记废了多少把壶。”青年陶艺家郭剑林谈紫砂壶创作:

“我做了上千把壶,能这样转起来的,为数不多。”青年紫砂壶陶艺家郭剑林一手拿着壶盖的子,使得整把壶凌空,另一只手正不断地拨动壶身。壶盖与壶身的吻合度是不少紫砂艺人以及藏家关注的地方之一,甚至其吻合程度也成为了评价紫砂壶工艺水平高低的标准之一。从事紫砂壶创作十几年的郭剑林,谈及创作称“每一把壶都有它的生命,每一处流线均彰显着它的气韵。”

收藏周刊记者 梁志钦 实习生 梁婉莹

制壶十几年强调“壶之气韵”

收藏周刊记者来到了郭剑林位于珠江新城的会所“显林斋”,这里摆放着数百把各式各样的紫砂壶,这都是郭剑林从事紫砂壶创作十多年来的得意之作。虽然看起来目不暇接,但郭剑林介绍起来却如数家珍。“每一把壶都有它的生命,每一处流线均彰显着它的气韵。”如同南北朝时期的美术理论家谢赫把“气韵”放在其品评绘画标准的“六法”中第一位一样,在交谈中,郭剑林强调最多的正是“气韵”。

自小喜欢艺术的郭剑林,在身为油画家、邮票设计师的堂哥郭承辉的影响下,逐渐走上了艺术之路。2002年毕业于东北艺术学院设计专业的郭剑林,除了有着梅州客家人深厚的文化传承外,她也有着设计师的执着,甚至“强迫症”。

郭剑林拿过一把壶,拔出壶盖,在盖沿边上涂抹点水片刻,再把盖子盖上,一手拿着壶盖的子,使得整把壶凌空,另一只手正不断地拨动壶身。“我做了上千把壶,能这样转起来的,为数不多。我为了把这种吻合度做到精致,都忘记废了多少把壶。”

宜兴追梦拜大师制壶

有设计专业背景的郭剑林,毕业后并没有从事设计工作,而是通过朋友的介绍,到宜兴“追梦”。童年时期,郭剑林与大多数同龄人把时间都用在玩耍不同,她每到寒暑假便到姑姑家摘茶或做茶。“她家里就有茶山,摘茶做茶伴我走过了整个童年,也是因为这样,我慢慢喜欢上喝茶了,而且每次边喝茶边做作业,特别有劲。”郭剑林坦言,自己的艺术触觉正是在茶的熏陶下成长起来的。

“以前经常边喝茶边听大人们聊紫砂壶,还说哪些大师的壶好,哪些不好,其中,李碧芳老师的壶是他们提及最多的,我当时就想,有一天,一定要跟李老师学做壶,做出最好的紫砂壶。”回想起当年的天真,性格开朗、活跃的郭剑林略显得意。

2002年的一天,郭剑林在朋友介绍下,终于到了宜兴,结识了中国工美大师、江苏宜兴紫砂壶制作大师李碧芳。“我说要拜她为师,刚开始她不太愿意,说让我把壶做到她满意再说。”于是,郭剑林费尽功夫,先跟其儿子,同样是陶艺家的陈岩学紫砂壶的创作。

“可能是我有设计功底的原因,动手能力也比较强,所以学了几个月,陈岩老师也惊叹我进步之快,而且我做的壶形跟他们的均有所不同,所以,很快,李碧芳老师也愿意收我做学生,指导我做壶了。”说起李碧芳的言传身教,郭剑林说“她要求非常严格,特别强调结构。结构稍有不对,她就要求重做。第二,她强调最多的就是气韵,也就是精、气、神。”

壶把壶筒壶嘴是评价紫砂壶的重要标准

“任何一个地方做得不好,都会影响到整把壶的整体效果,所以,在烧制之前的每一个步骤,我都会反复地推敲,修改。”出图纸、打泥片、造身筒、上泥盖、切壶嘴……在烧制前的每一步,对于郭剑林来说,都是至关重要的环节。在反复推敲定稿以后,再进行约1150摄氏度高温烧两次。

“在烧制之前,有一步特别关键的,一定要封足气,等紫砂壶慢慢变干的过程,会有一股气,如果气没封好,壶身形象则容易塌,缺乏张力,整个 精、气、神 则会丧失掉。”郭剑林说。对于一把好的紫砂壶的标准,她表示“壶把要有力,壶筒要有神,壶嘴要有韵。”

品茶赏壶可以品出人生百味

如何打破传统器形的局限,做出具有现代特点的紫砂壶,是郭剑林给自己的一道难题。“有一段时间,我试图通过从万物的千姿百态中,借鉴大自然的特征,例如竹子,花瓣等。”

在郭剑林看来,茶文化体现的正是万物生长之道,紫砂壶作为连接人与茶的纽带,它正是承载这种文化的重要环节。“我希望我所创作的紫砂壶,不光是器形上、设计审美上的追求,更多的应该是文化的承载,为人处世的体现。”

通过作品,我们可以看到直线与曲线的交替运用成了郭剑林制壶的基本元素。通过曲线能表现韧性与张力,而方形直线则是一种力度与气度。“一个壶形,该直的地方要直,该弯则弯。否则要不就是缺乏精神,要不容易僵硬。从壶的流线可以体会人生处世,直线与直角,体现的是人生当机立断,雷厉风行的做事品格,而曲线体现的缓慢,则是遇事有条不紊,从容淡定。我们在品茶、赏壶的过程中,应该要品出人生百味。”

“壶书合一”更体现紫砂壶的文化张力

近年来,郭剑林开始寻求更宽广的突破,为了让紫砂壶更有文化张力,更能承载丰富的文化元素。她开始与书法名家合作,把书法刻印在壶上,追求“壶书合一”。目前,已与中国书法家协会理事王岳川、广东省书法家协会主席张桂光、广东省书法家协会专职副主席纪光明等书法家合作。

现在的郭剑林,基本广州、宜兴以及北京等多地跑,谈及目前的状态,她称“最近因为作品均在 2015广东21世纪海上丝绸之路国际博览会 2015中国(广东)民间工艺博览会 等展会均有展出,所以,这段时间基本在广州,但一年下来,一半以上的时间会在宜兴。”

11月7日,“以古求新·抒写心源--张桂光书法作品展”在首都博物馆展出,这次展览的其中一个亮点,便是“壶书合一”,这是继与王岳川合作的作品在中国美术馆展出后,第二次在北京亮相。

而随着郭剑林的紫砂壶越发珍贵,假冒的货品也开始层出不穷,就在收藏周刊采访期间,郭剑林的微信便发来一条信息,请求其确认目前正在某圈拍卖的紫砂壶是否其原作。结果,郭剑林一看,壶形和用章习惯均不对。“最近一段时间,经常有朋友这样发给我看,但目前为止,几乎都是假的。”郭剑林说着便回复了朋友。

本文章来自网友投递或者新闻源RSS自动集录,如果侵犯您的权益,请发邮件:rights![]() taohuren.com告知于小编,将尽快做出处理。

taohuren.com告知于小编,将尽快做出处理。