七品县令的官袍之下,藏着一颗浸润诗书画印的文心;未曾亲执陶泥的双手,却勾勒出紫砂艺术的全新境界。陈曼生,这位清代嘉庆年间的文人官吏,虽非制壶匠人,却以“曼生十八式”开创了紫砂文人壶的千古新风。

陈曼生画像

而成就这传奇的,正是他与良工杨彭年的珠联璧合,一个以文思铸魂,一个以巧艺塑形,二人联袂谱写的紫砂绝唱,至今仍在故宫博物院的展柜中熠熠生辉。其中,“曼生十八式”之一的宜兴窑杨彭年款紫砂飞鸿延年壶,便是这段佳话最鲜活的见证。

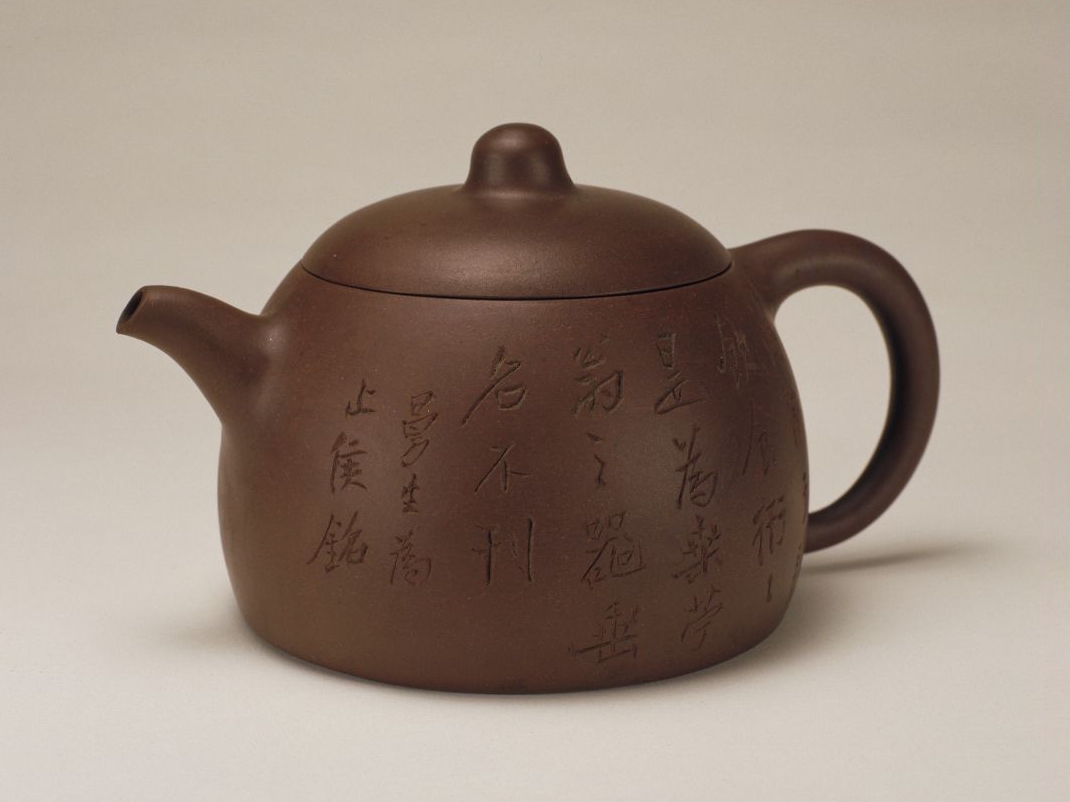

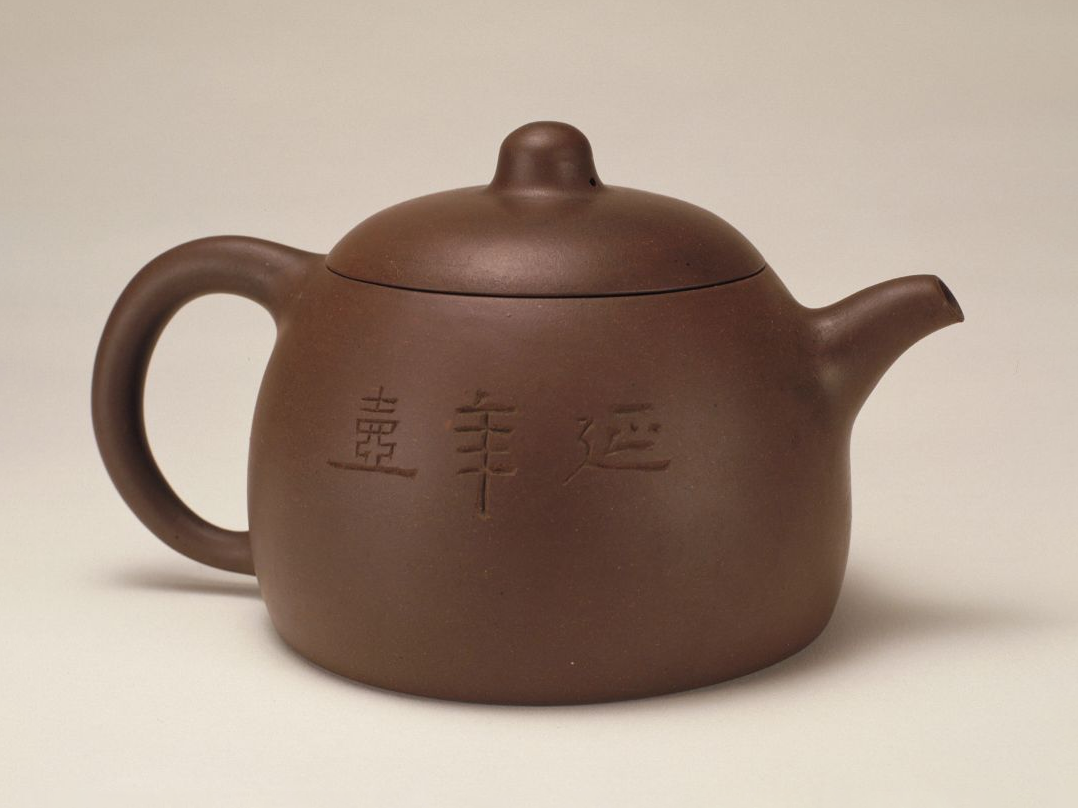

曼生飞鸿延年壶

1.文人与工匠的天作之合

清代《前尘梦影录》曾如此记载:“紫砂壶名家陈曼生司马(鸿寿)在嘉庆年间官荆溪宰,适有良工杨彭年,善制砂壶,并为捏嘴不用模子,虽随意制成亦有天然之致。”寥寥数语,道尽杨彭年制壶技艺的精妙,他徒手捏制壶嘴,不凭模具却自含天然意趣,一门眷属皆精此艺。

曼生飞鸿延年壶

而学者严克勤在《仙骨佛心 家具紫砂与明清文人》中更点破玄机:杨彭年本是宜兴寻常工匠,然其炼泥、制壶之技一经陈曼生的文人巧思点化,便迸发奇迹。这种“1+1远大于2”的合作,绝非简单的技艺叠加,而是文人审美与工匠技艺的深度交融,终成紫砂史上“出类拔萃”的典范。

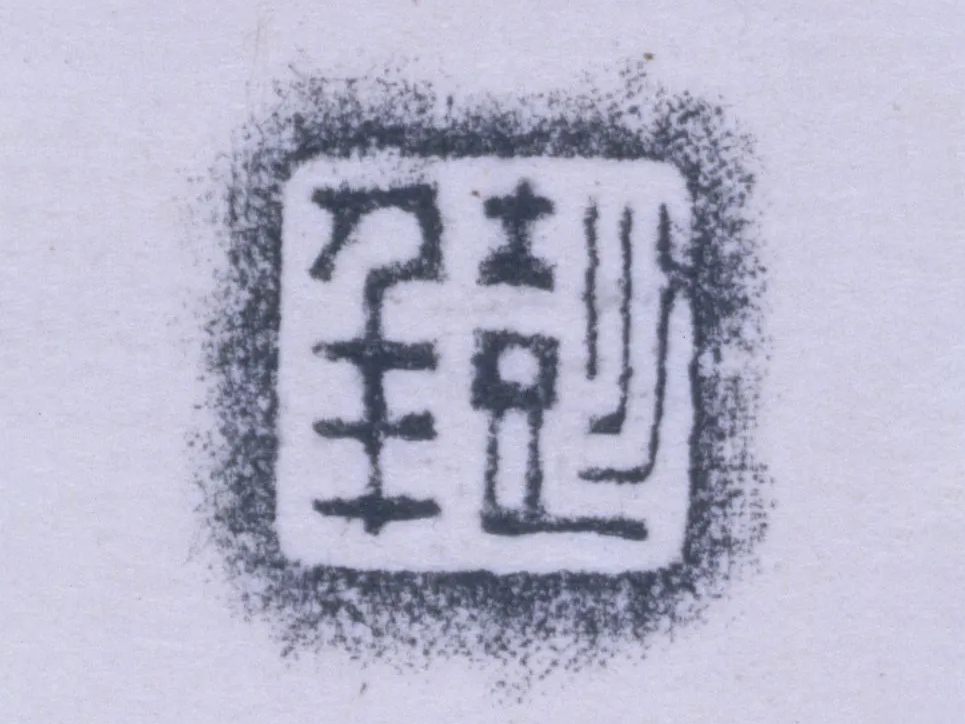

曼生飞鸿延年壶“彭年”印款

被历代雅士追捧的“曼生壶”,多出自杨彭年之手,飞鸿延年壶便是其中的佼佼者。它现藏于故宫博物院,以创新造型、流畅刻字与醇厚文人气息著称,堪称“国之珍宝”级的紫砂杰作。

2.飞鸿延年壶的形制与匠心

这把飞鸿延年壶高11cm,口径8.5cm,足径12.3cm,通体以温润的紫红色砂泥制成,形制简约却藏巧思:广口舒展,溜肩圆润,短流顺势而出,环柄古朴雅致,腹部饱满如承露之器,阔平底配浅圈足,尽显沉稳大气。看似素净的造型之下,每一处线条都暗藏文人对“自然天工”的追求——无繁复雕琢,却于简素中见风骨。

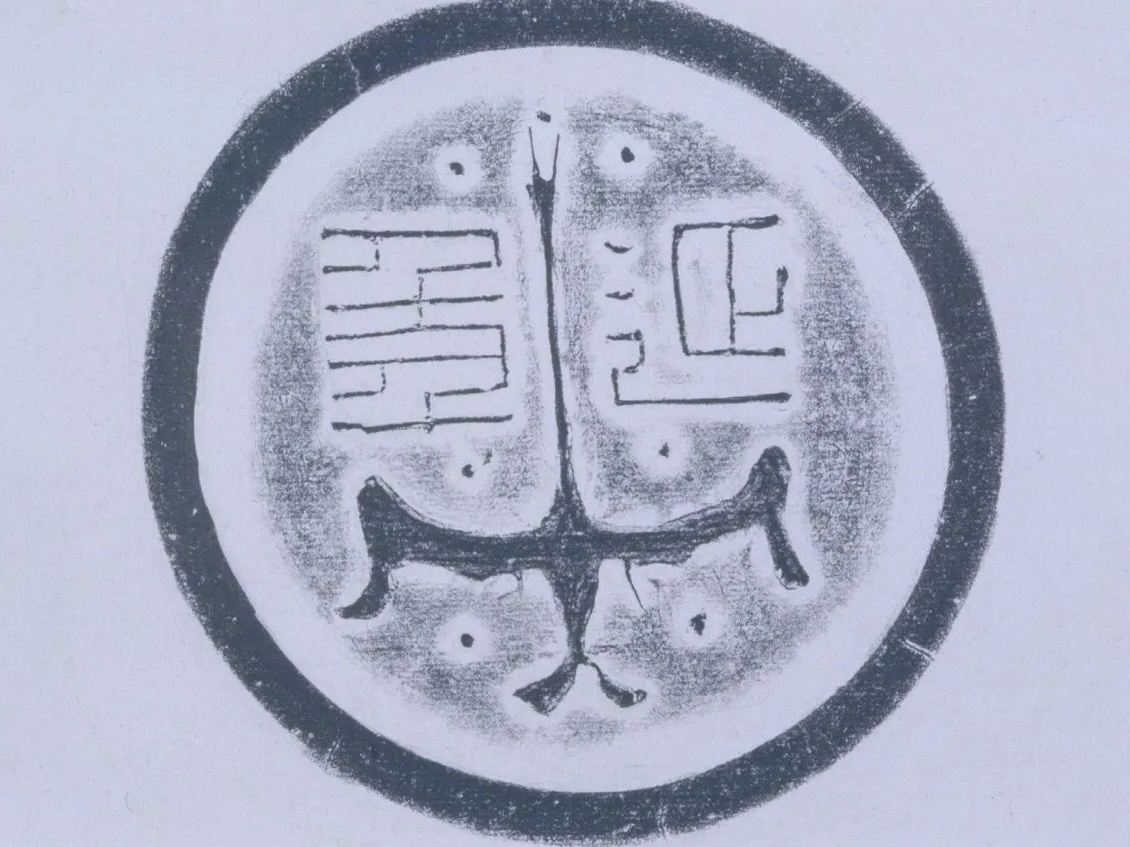

“延年”瓦当

而它最特别之处,在于底款的渊源。不同于其他曼生壶,“飞鸿延年”四字源自秦代鸿台观宇瓦当:瓦当之上,“延年”二字介于篆隶之间,古朴苍劲;下方一飞鸿伸颈展翅,似欲衔取乳钉。

曼生飞鸿延年壶底部

飞鸿与“延年”之间对称分布八个乳钉,加上飞鸿欲衔的小乳钉,共成九枚。这九乳非随意为之,恰对应“天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、左辅、右弼、摇光”北斗九星,暗合古人“观象授时”的宇宙观,将天地星辰的哲思凝于一壶之底。

曼生飞鸿延年壶底部拓片

《三辅黄图》有载:“长乐宫有鸿台,秦始皇二十七年筑,高四十丈,上起观宇,帝尝射飞鸿于台上,故号鸿台。”

“飞鸿延年”的命名,既沿用秦时旧典,又寄寓“康健遐龄、福寿绵长”的吉祥寓意,清代日用器物讲究“讨彩头”,而此壶的寓意却不止于俗常,更添历史的厚重与文化的深邃。

3.飞鸿延年壶的壶铭

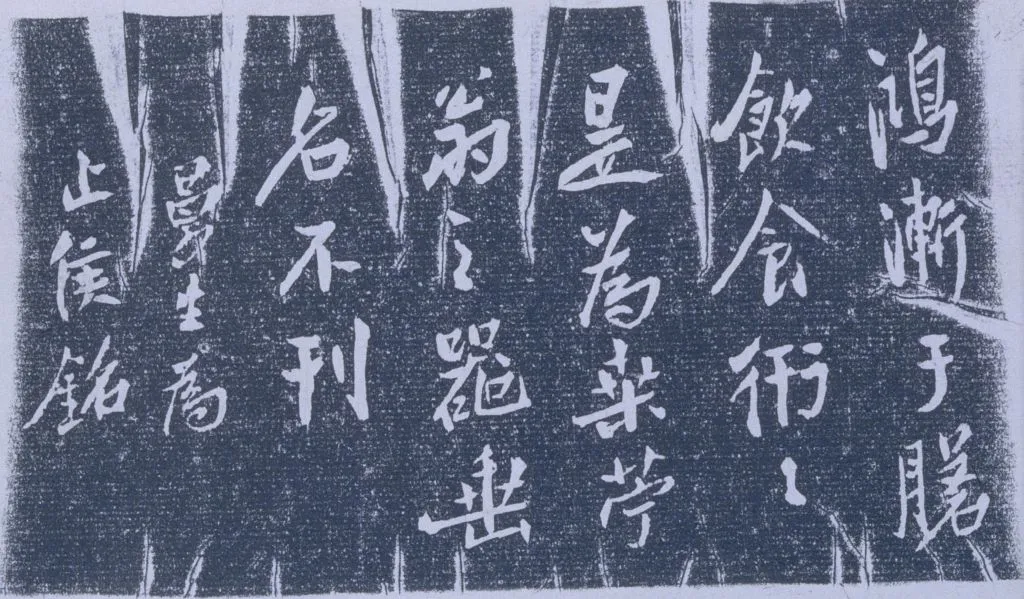

紫砂文人壶的灵魂,往往藏于壶身刻铭。飞鸿延年壶的两面刻字,正是陈曼生文人情怀的集中体现。

曼生飞鸿延年壶铭文拓片(正)

一面刻有:“鸿渐于磐,饮食衎衎,是为桑苎翁之器,垂名不刊。”落款“曼生为止侯铭”。“鸿渐于磐,饮食衎衎”源自《易经·渐卦》第二爻,意为鸿雁渐落磐石之上,饮食安乐自在,寓意吉祥顺遂;“桑苎翁”乃茶圣陆羽之号,“桑苎翁之器”直指紫砂壶,而“垂名不刊”则道出陈曼生对这把壶的期许——愿其承载的文化意趣能永载史册,不被磨灭。

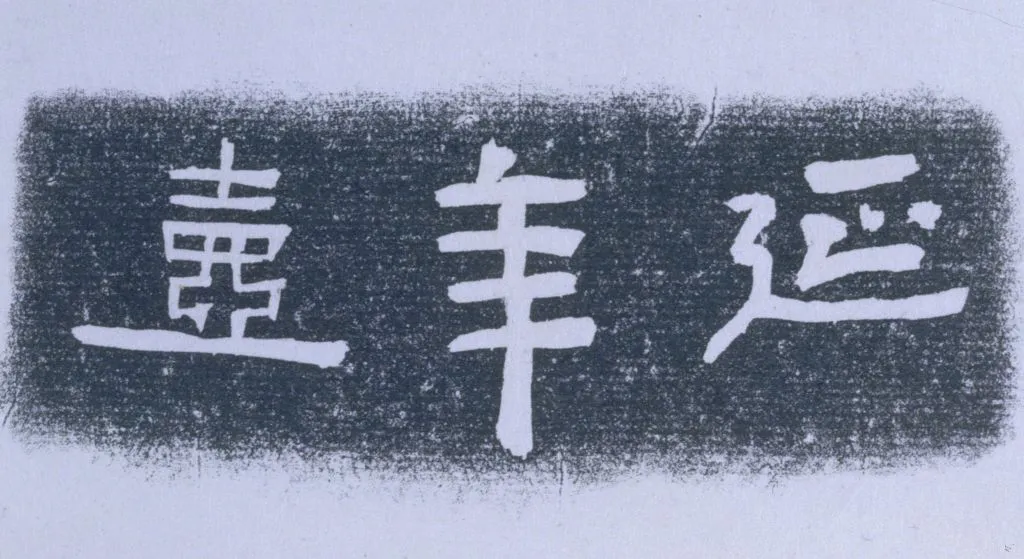

曼生飞鸿延年壶铭文拓片(反)

另一面则直刻“延年壶”三字,与底款的“飞鸿延年”呼应,将“福寿绵长”的祝福直白呈现。从《易经》的哲思到茶圣的典故,从秦时的瓦当到清代的祝福,一壶之内,竟容纳了千年文化的流转与沉淀。

陈曼生不懂制壶,却以文人的审美为紫砂注入灵魂;杨彭年身为工匠,却以精湛的技艺让文心落地成形。飞鸿延年壶之所以能成为故宫珍藏的国之瑰宝,正因它不仅是一把实用的茶具,更是一件“以器载道”的艺术品。它承载着文人与工匠的相知相惜,凝结着传统哲学与生活美学的交融,更见证着紫砂从“民间工匠之作”升华为“文人艺术载体”的历史性跨越。

千载之下,当我们凝视这把飞鸿延年壶,仍能感受到那跨越时空的文化脉动:北斗九星的深邃、鸿雁展翅的灵动、《易经》辞句的古朴、曼生刻铭的洒脱……这,便是陈曼生与杨彭年留给后世的不朽传奇。