葫芦是先民最早的天然容器,无需雕琢,便能盛水藏物,堪称“自然杰作”。当这份古朴意趣融入紫砂艺术,便催生出曼生十八式中极具代表性的经典壶型——曼生葫芦壶。它不仅延续了葫芦的实用属性,更将民间吉祥寓意与文人雅趣熔于一炉,成为传世百年仍令人倾心的紫砂瑰宝。

葫芦

葫芦在民间文化中本就自带“祥瑞基因”:其谐音“福禄”,是对美好生活的直白期许;藤蔓绵延不绝,“蔓”又与“万”谐音,“蔓带”便引申为“万代”,搭配葫芦多籽的特性,更暗含多子多福、福禄万代的祈愿,堪称“福禄寿”三全的吉祥象征。

而在佛道文化语境中,葫芦更是承载玄思的“灵物”。道家以葫芦储物炼丹,视其为藏纳天地灵气的法器;佛家亦借葫芦“肚大能容”的形态,隐喻包容万象、超脱尘俗的禅意。这份跨越世俗与宗教的文化意涵,让葫芦成为历代文人青睐的意象,也为曼生葫芦壶的诞生埋下伏笔。

陈鸿寿(陈曼生)

提及曼生葫芦壶,便绕不开清代文人陈鸿寿(号曼生)。曼生自幼家境贫寒,却凭十年寒窗苦读考取功名,为官后始终清廉自守,两袖清风,连亲友也多是清贫之士。

一日,远房外甥登门拜访,未带贵重礼品,仅挑来一担新鲜青葫芦。曼生非但不觉得礼薄,反而因外甥的质朴真诚满心欢喜,热情款待。外甥虽家境普通,却酷爱读书,临别时诚恳说道:“区区葫芦不足为敬,只愿借它为舅舅送福送禄,恭贺您福禄双全。”

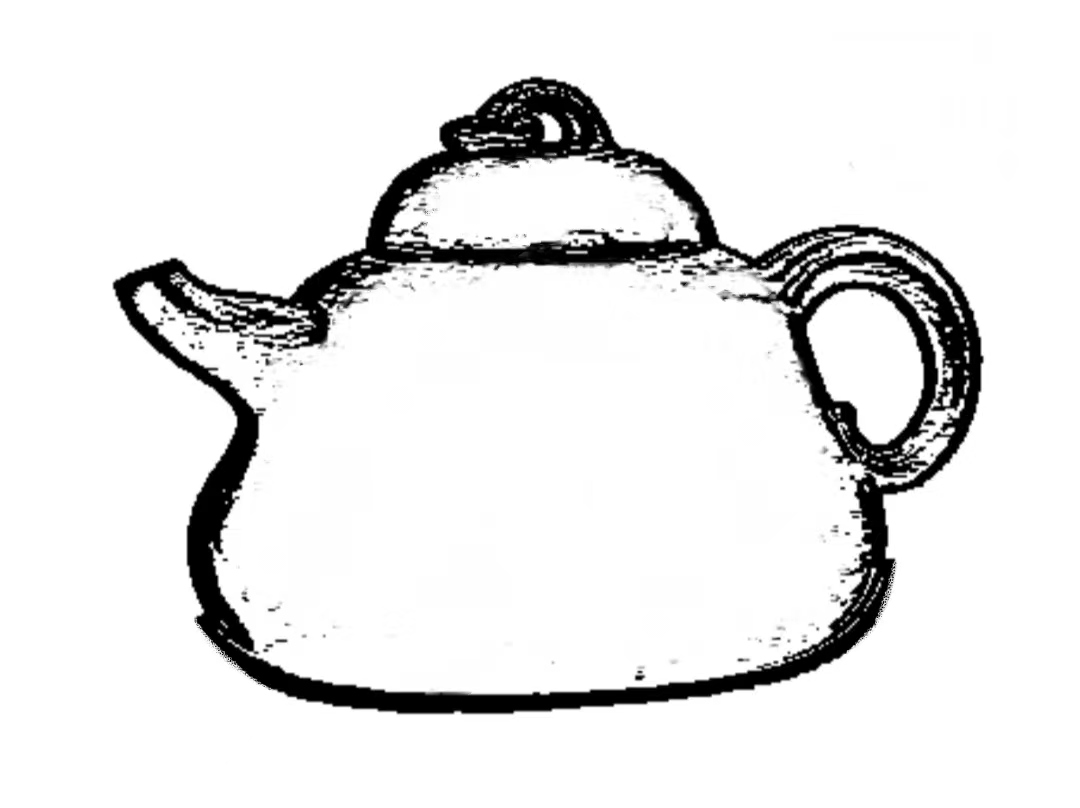

外甥走后,曼生捧着青葫芦细细端详:翠绿的表皮、饱满的肚腹、纤细的壶颈,天然便带着几分器物之美。他一时兴起,随手拎起一只置于案头,以笔墨勾勒其轮廓,画毕再看,竟觉得这葫芦的形态若化作紫砂壶,定是雅致不凡。

于是他重铺宣纸,依葫芦的天然形制调整比例,缩颈、鼓腹、配小巧壶盖,又在壶钮处加了一枚可活动的小环,让静态的壶型多了几分灵动。几番修改后,曼生葫芦壶的雏形便跃然纸上,后经制壶名手精心打造,这一经典壶型就此诞生。

葫芦壶造型

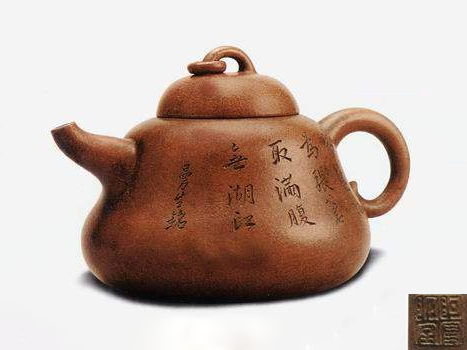

曼生葫芦壶的精妙,首在形制。壶身取葫芦上小下大的天然比例,线条圆润流畅,无一丝生硬转折,既保留了葫芦的质朴本真,又通过紫砂的细腻质感增添了温润之美;壶钮处的小环更是点睛之笔,轻拨小环便能开合壶盖,既实用又有趣味,让静态的壶具多了几分互动的灵动,打破了传统壶型的沉闷。

曼生葫芦壶

更令人称道的是壶身所刻的铭文:“为惠施,为张苍,取满腹,无湖江”。这短短十二字,既是曼生对葫芦文化的深度解读,也是他个人心境的写照。

惠施是战国时期的思想家,相传他常以葫芦储物,曾有“大葫芦之辩”的哲学典故;张苍是西汉丞相,晚年以葫芦为器,享年百余岁,是福禄长寿的代表。

曼生借这两位历史人物的葫芦趣谈,既呼应了葫芦的文化渊源,又以“取满腹,无湖江”抒发胸臆:壶腹能容,正如人心能容,不被世俗的“湖江”(喻指尘世束缚)所困,方能去孤闷、平心气,活出“满腹容天地”的潇洒气度。

从天然葫芦的祥瑞寓意,到曼生即兴创作的文人巧思,再到形制与铭文的完美契合,曼生葫芦紫砂壶的传世绝非偶然。它既是紫砂工艺的巅峰之作,更是文人精神与民间智慧的结晶。一壶在手,既能品茗赏器,又能悟“福禄”之真意、感“包容”之胸襟,这便是它历经百年仍能打动人心的真正魅力。