在紫砂壶的万千器型中,有一款以姓氏命名的经典之作,它既无繁复纹饰,也非奇巧造型,却凭借简练大气的风骨,在百年茶事中占据重要地位,这便是潘壶。

一、潘壶的起源

提及潘壶的由来,就不得不说到清代中后期一位名叫潘仕成的传奇人物,正是他的定制需求,让这款壶型得以诞生并流传至今。

潘仕成,字德畬,清末广东番禺人,其家族早年以经营盐业发家,到他这一代,不仅延续了盐业的辉煌,更顺势涉足洋务,成为广州十三行中举足轻重的巨商。

潘仕成

凭借雄厚的财力,他曾斥资二十万两白银捐得二品官职,官至两广盐运使,既是商界翘楚,又有官场身份,这样的双重背景,也让他对日常用器的品质有着极高要求。

潘家素有饮茶传统,对茶具更是挑剔,为满足自家饮茶及社交馈赠的需求,潘仕成特意前往宜兴,定制专属的紫砂壶。

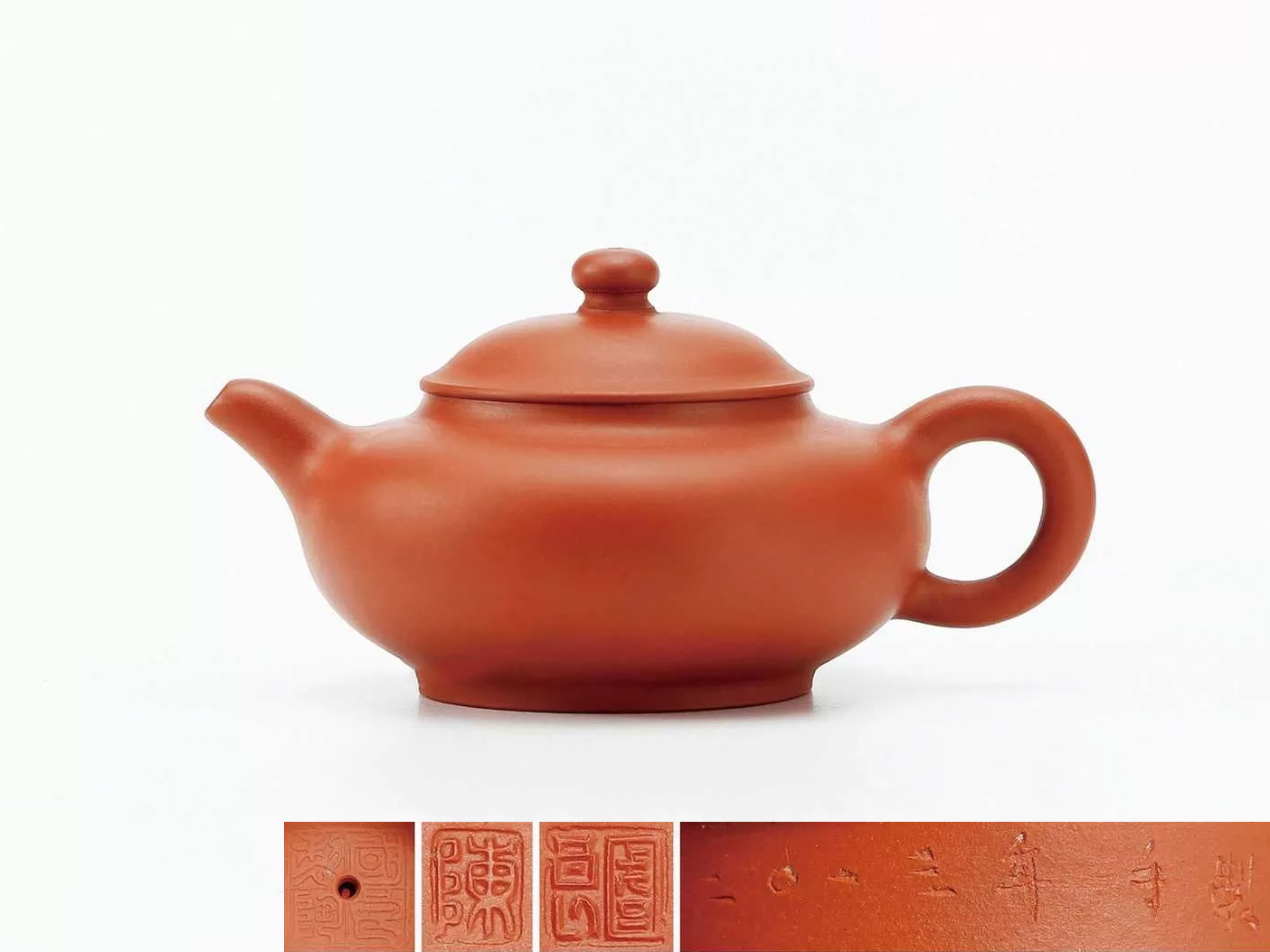

潘壶印款

这些定制壶有着鲜明的“潘氏印记”:形制上保持统一风格,落款方式更是独树一帜——不同于常规紫砂壶将印款落在壶底或壶身,潘仕成定制的壶,印款皆为阳文篆体“潘”字,且专门刻在盖沿之上,辨识度极高。

由于潘仕成声名远播,他定制的这款紫砂壶也逐渐为人熟知,后世便直接以其姓氏命名,“潘壶”之名由此而来,并成为固定器型流传。

二、潘壶的发展

翻阅历史资料与现存传器可知,传统潘壶主要分为三款,区分标准便是壶身的高矮与整体形制:

矮潘壶的壶腹呈扁柿状,壶身极为扁圆,可与虚扁壶的壶身造型相参照,中腹宽鼓,上部接矮颈,下部收圈足,搭配稍粗的弯流与圈把,整体显得敦实可爱。

矮潘 | 清道光 潘仕成潘壶

矮潘 | 陈国良潘壶

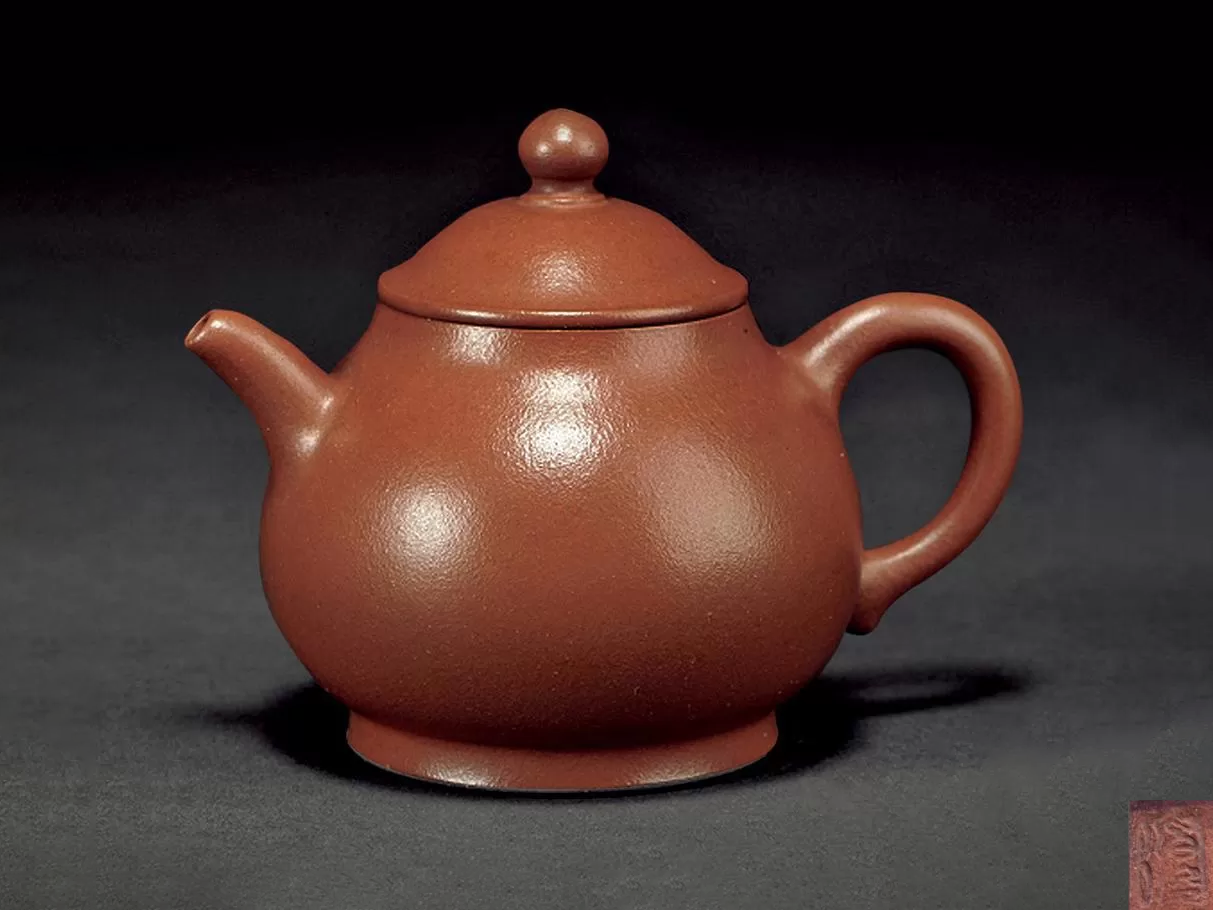

中潘壶的壶身比矮潘略高,下腹依旧扁圆,但上部收束的弧度更显修长,线条转折过渡自然流畅,流与把的比例搭配恰到好处,是如今市面上最常见的潘壶款式,衍生变化也多以此为基础。

中潘 | 清 朱泥中潘壶

中潘 | 周桂珍潘壶

高潘壶则近似高梨形,可看作是中潘壶的“拉长版”,壶身线条更为纤长,盖帽微微隆起,流嘴向上胥出,尽显挺拔之态。

高潘 | 清中期 许伯俊制朱泥潘壶

高潘 | 惠孟臣潘壶

值得注意的是,潘壶的形制在不同时期也有细微演变。早期的潘壶均采用单口压盖设计,并无子母口线;到了中期之后,这一细节开始发生变化,高潘壶上率先出现了子母口线,同时壶把下方还增添了垂耳造型作为装饰,让器型更显精致。

早期 单口压盖

而如今我们见到的潘壶,几乎都采用了子母口线,款式上也以中潘为主,许多被称为“矮潘”或“高潘”的壶型,实则是在中潘基础上的变形,已不完全符合传统意义上的矮潘、高潘形制。

中后期 子母口线

作为清中期以后极具代表性的紫砂壶型,潘壶的魅力在于其“大道至简”的艺术风格。它没有华丽的装饰,器形变化也不复杂,却凭借流畅的线条、匀称的比例,呈现出大气、明快的气质,尽显紫砂器的内敛神韵,最终成为跨越百年的经典。

当代 惠祥云制 粗砂大红袍潘壶

对于刚接触紫砂壶的新手而言,潘壶或许不如石瓢、西施等壶型那般家喻户晓,但在资深茶客眼中,潘壶的价值毫不逊色。

当代 沈律制 高潘壶

其鼓腹的造型能让茶叶与茶水充分交融,保证茶汤滋味醇厚;合理的流把设计则让出水极为顺畅,实用性能拉满。

当代 顾嘉玮制 潘壶

无论是日常泡茶,还是作为茶桌上的赏玩之物,潘壶都堪称赏用俱佳的典范,也正因如此,它才能在紫砂史上历经百年而不衰。