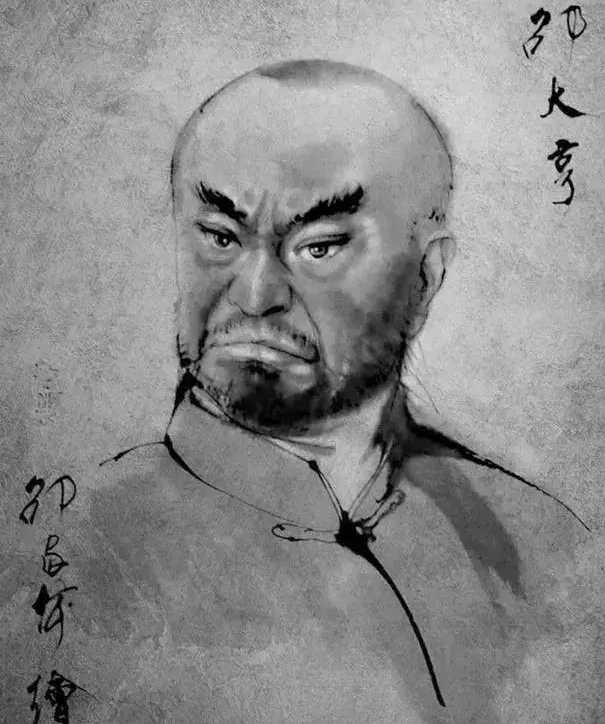

邵大亨,江苏宜兴人,活跃于清代道光、咸丰年间,是紫砂艺术史上继陈鸣远之后的又一代宗师。他少年成名,凭借超凡的制壶技艺在紫砂界崭露头角,却不幸在壮年时死于战乱,为紫砂艺苑留下了永久的遗憾。

邵大亨画像

在制壶技艺上,邵大亨以“浑朴”手法见长,尤擅塑造简练形体。其代表作如掇球壶、仿古壶等,造型朴实庄重、气势不凡,将紫砂艺术质朴典雅的大度气息展现得淋漓尽致,时人评价其作品“力追古人,有过之无不及也”。

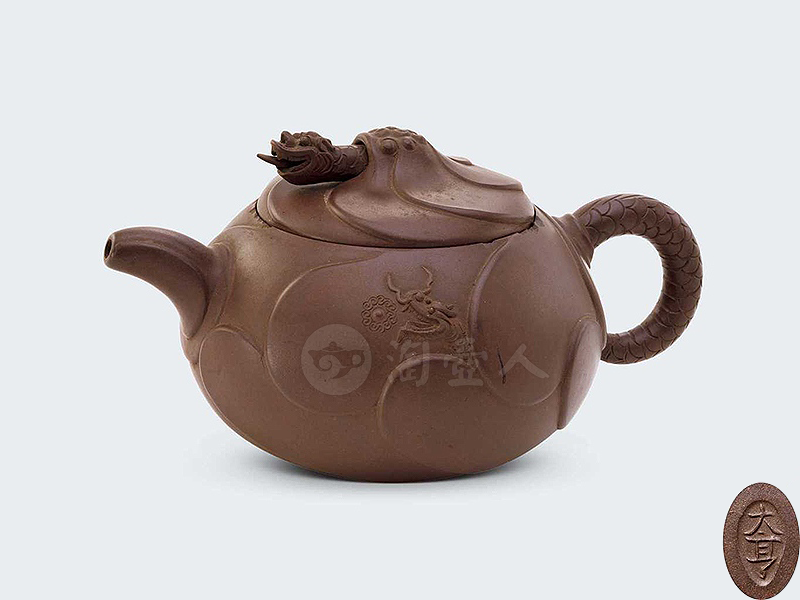

邵大亨鱼化龙壶

他所制的鱼化龙壶,壶身伸缩吐注设计精妙,尽显灵妙天然之态;龙头一捆竹壶更是将传统文化与紫砂技艺完美融合,壶身由64根仿细竹围成,暗合《易经》64卦,壶盖塑八卦图案、盖钮为太极造型,壶把与壶嘴形似神龙之首,壶底则精刻河洛图书星象纹,一把壶便演绎出一部易经八卦,尽显匠心与文化底蕴。

邵大亨龙头一捆竹壶

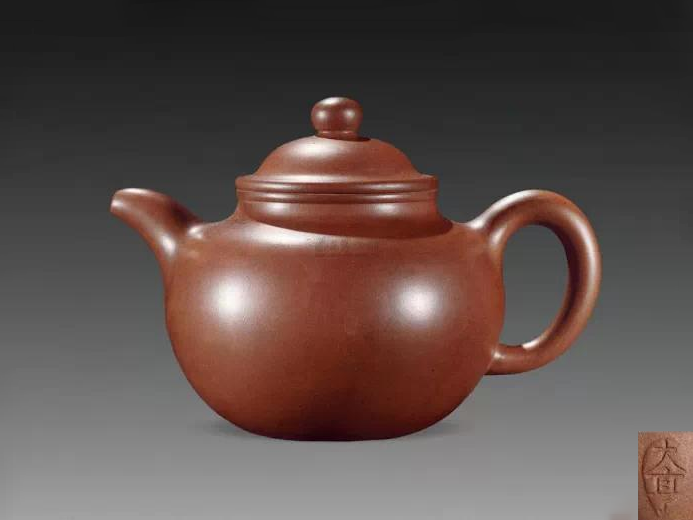

此外,德钟壶作为他的经典代表作,器形端庄稳重、比例协调、结构严谨,泥质呈纯正紫润的板栗色,手感细腻如婴儿肌肤,虽尺寸硕大却不显粗率,近观制作随意自然、远观周正秀雅,技艺已臻紫砂壶艺之巅。

邵大亨德钟壶

线圆壶则以两泥片合成扁球状壶身,口部与半球状盖相切,宝珠钮与盖浑然一体,中置腰带线提携神韵,在变化中求统一,尽显和谐之美。

邵大亨线圆壶

邵大亨的作品在清代便备受嗜茶者与收藏家追捧,有“一壶千金,几不可得”的美誉。即便到了同治、光绪年间,仍有众多陶手以其壶式为蓝本仿制,赝品辈出,却始终难望其项背。

如今,他的鱼化龙壶、龙头一捆竹壶等珍品被南京博物馆收藏,成为紫砂艺术的重要瑰宝。

邵大亨仿鼓壶

生活中的邵大亨,虽无明确读书记载,却常于毗邻上袁村的蜀山脚下“东坡书院”走动,或折枝在地上写字,尽显文人雅趣。

他性子刚烈,爱饮白酒,早期常以壶换酒,且为人慷慨,总将仅有的碎银子买成荷叶包裹的猪头肉,与窑工们共饮同醉,而窑工们也会用心烧好他的壶,让鱼化龙、仿鼓、井栏等经典壶式得以问世。

邵大亨掇球壶

民间关于邵大亨的故事口口相传,尽显其刚正不阿的品性。曾有财主因侍女打碎珍藏的大亨壶,暴怒之下毒打侍女并逼其投河,邵大亨得知后,以新壶换下侍女性命,面对财主重金求壶,他怒斥“壶不过泥丸小科,人却是血肉之躯”,并将壶掷地粉碎后扬长而去。

另一传言称,某县令强令他到衙门做壶,他宁受衙役毒打、皮开肉绽也不从,最终仅胡乱捏些泥团敷衍,绝不妥协。

尽管身怀绝技的邵大亨性格孤僻狷介,常茕茕孑立,但这份清净心境也让他的作品全无甜俗匠气,每一根线条都弥漫着诗书清香。

邵大亨掇只壶

清代高熙在《茗壶说》中盛赞其“非一式而雅,善仿古,力追古人,有过之无不及”,并细致评价其掇壶“肩项及腹,骨肉亭匀,雅俗共赏”,“注权胥出自然”,“口盖直而紧”,“气眼外小内锥,无窒塞不通之弊”;《宜兴县志》也记载,其所制掇只壶因出自他手而价值连城。近代紫砂泰斗顾景舟亦对他推崇备至。

邵大亨蛋包提梁壶

邵大亨虽壮年辞世,传世作品稀少,但他留下的紫砂茗壶,历经百年光阴仍散发着浑朴内敛的气韵。这些耀世的神品重器,不仅见证了他高山仰止的壶艺,更成为紫砂艺术史上一座不朽的丰碑,让他以“一代巨匠”之名,永远镌刻在紫砂文化的长河中。