在丰富多样的紫砂壶型中,石瓢壶堪称“跌不破的形”,既藏着文人审美的清逸风骨,又兼具日常用壶的实用价值,自诞生起便成为壶友心中难以替代的经典。

若要探寻这一器型的脉络,需从其起源讲起,看它如何在历代匠人手中流转演变,最终成为紫砂文化的重要符号。

一、石瓢壶的起源

石瓢壶的源头,始终绕不开文人与器物的交织,流传最广的两种说法各有侧重。

其一指向北宋文豪苏轼与“石铫壶”的故事。苏轼嗜茶,在宜兴蜀山时,好友周穜依其设想打造石铫壶相赠。苏轼作七律致谢,诗中“铜腥铁涩不宜泉,爱此苍然深且宽”道出石铫壶避金属腥涩、求质朴天然的特质。

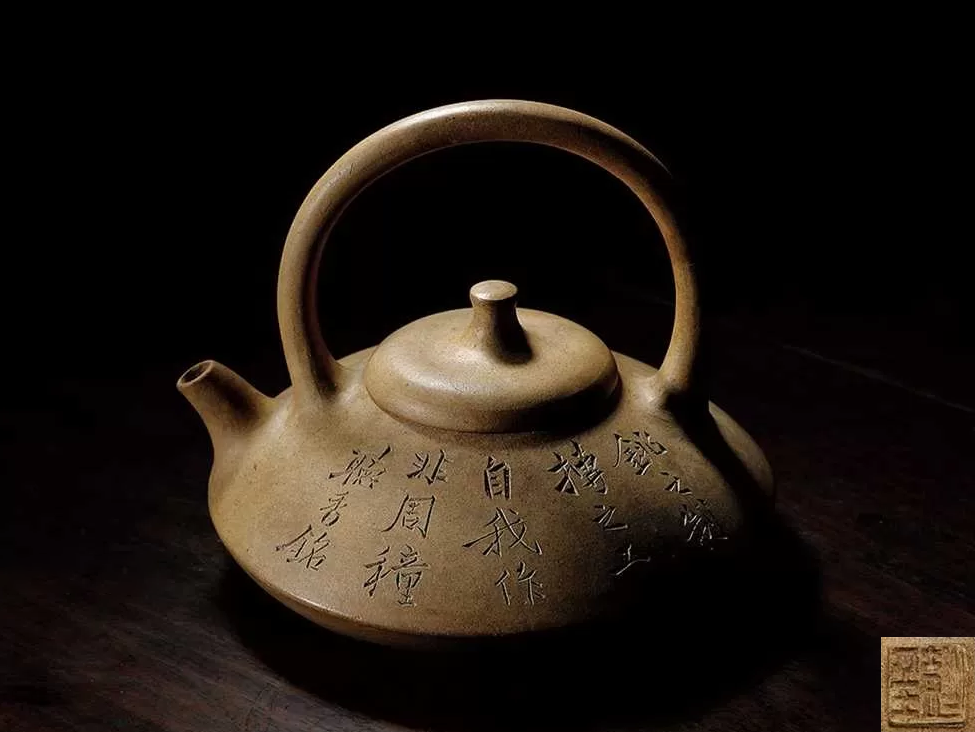

曼生石铫提梁壶

不过此时石铫非紫砂材质,清代文人陈曼生痴迷紫砂,与制壶名家杨彭年合作,以石铫为蓝本,先设计提梁式,后改为端把形制,让“石瓢”在紫砂语境落地。

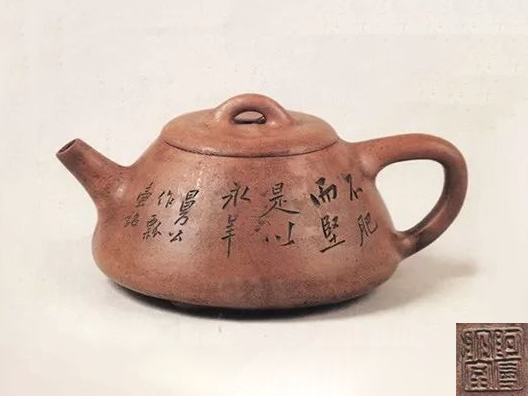

其二聚焦陈曼生的一次意外发现。他偶遇一件元代旧器,似瓜非瓜却古朴典雅,底部刻有“元人邵氏定制瓢器”。陈曼生以此为原型,反复改图添上壶盖与壶嘴,经数百次易稿定形,命名“石瓢”,并刻铭“不肥而坚,是以永年,曼公作瓢壶铭”。

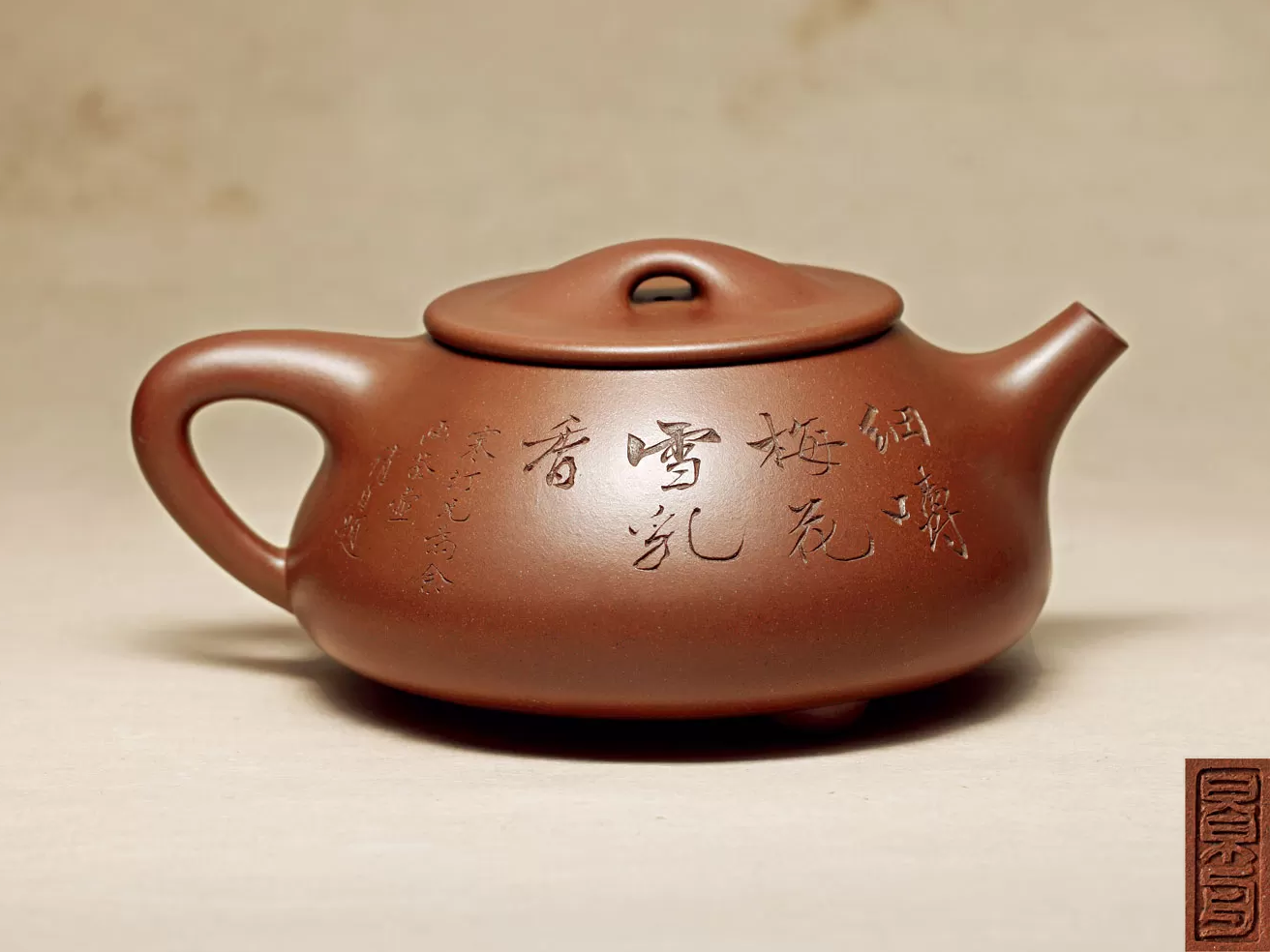

曼生石瓢壶

虽起源说法有别,但陈曼生是确立石瓢为紫砂经典器型的关键,现存最早石瓢多与“曼生石瓢”相关。

二、清代时期石瓢壶的演变

陈曼生之后,清代文人对紫砂的热爱未减,石瓢壶也在不同文人与匠人的合作中,衍生出多种风格鲜明的形制,逐渐形成石瓢家族的雏形。

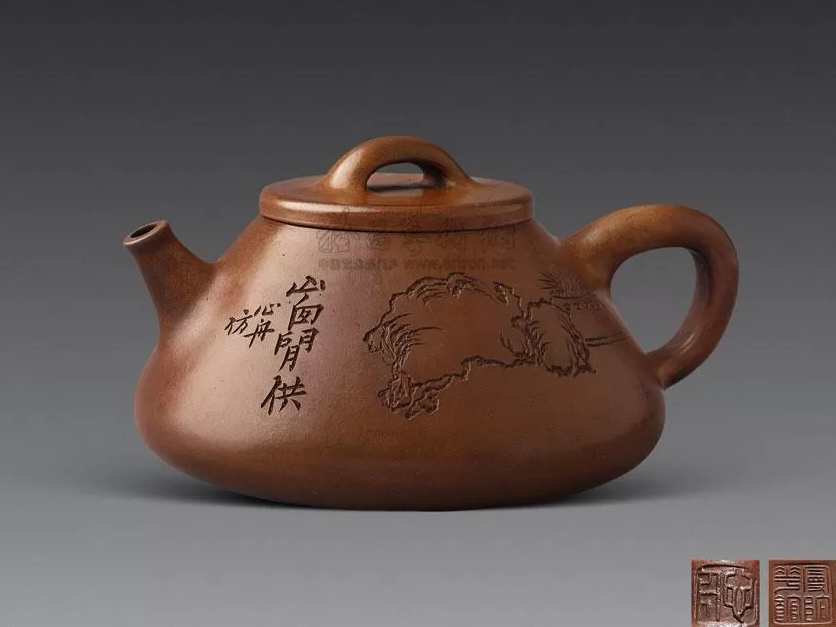

子冶石瓢壶

与陈曼生同期的瞿子冶,是当时极具影响力的文人,工于书法篆刻,画竹更是堪称一绝。他同样热衷与制壶高手合作,其中杨彭年、申锡、吉安三人最得其信赖。

在曼生石瓢的基础上,瞿子冶做了大胆改进:他将壶身设计得更为瘦挺,把三角形的几何美感融入器物整体,让壶型尽显清瘦矍铄之态,却又不失力度。

这款改进后的石瓢,被后世称为“子冶石瓢”(也称“瘦瓢”),其“以瘦为美、以挺为骨”的特质,成为石瓢器型中极具辨识度的一支。

朱石梅矮石瓢壶

稍晚些时候的朱石梅,也是清代紫砂文化的重要推动者。他不仅擅长设计壶型、在壶身刻绘,还独创了“锡包胎紫砂壶”。他将石瓢的整体造型改扁,更关键的是,把传统的直流嘴换成了弯流。

这一改动让石瓢壶多了几分圆润柔和,后世便将这款独特的弯流石瓢称为“矮石瓢”,它也是石瓢中唯一采用弯流设计的器型。

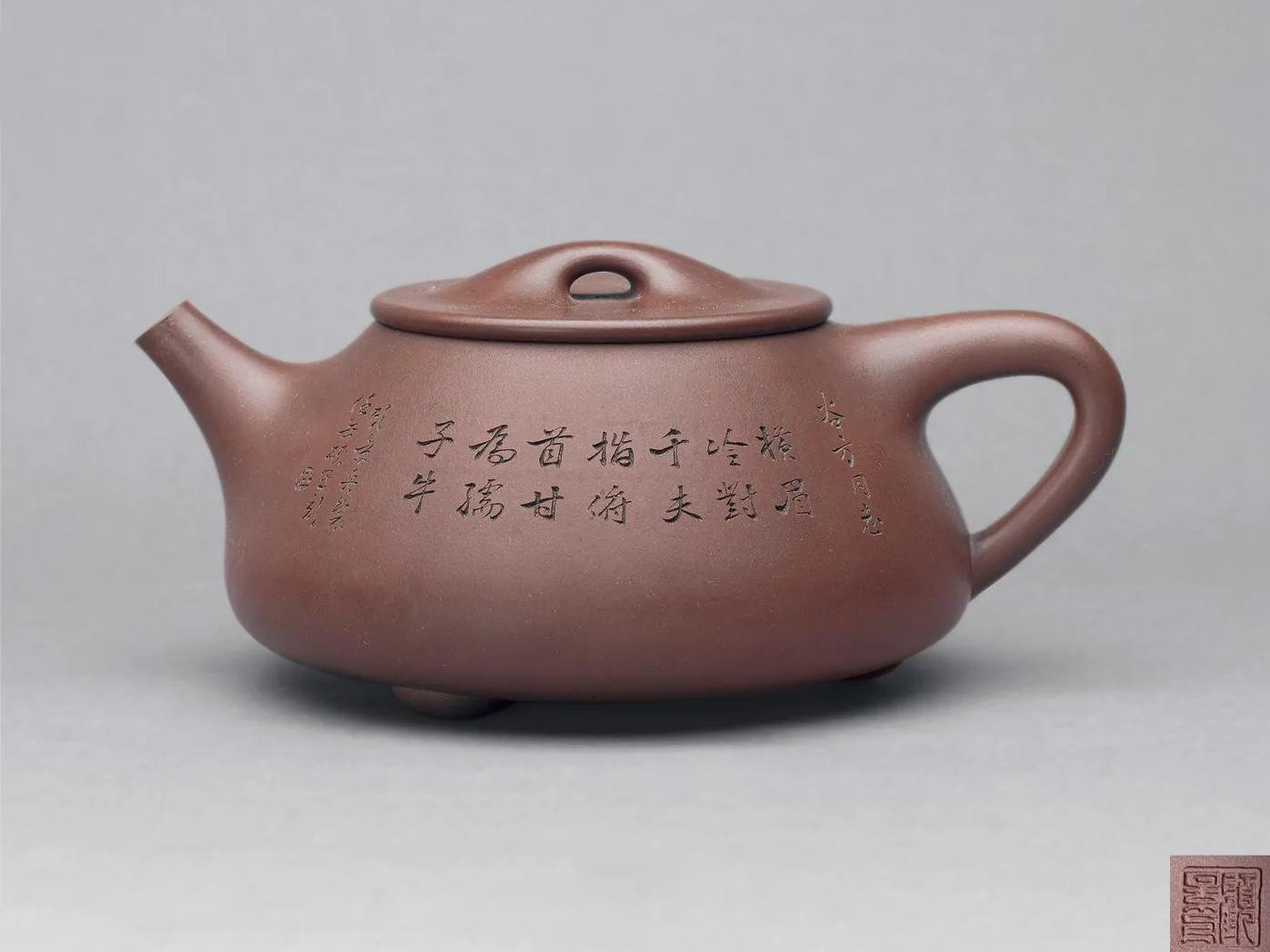

何心舟石瓢壶

清末时期,浙江宁波的“玉成窑”成为文人壶的又一高地。以梅调鼎为首的文人在此聚集,聘请宜兴制壶名工王东石、何心舟等人合作制壶,将文人壶推向顶峰。

其中何心舟也对石瓢进行了改造,他没有沿用完全三角形的桥钮,而是将钮的中部设计得稍显平直;在壶嘴处,还特意添加了一圈装饰,让器物多了几分精致感。这款“心舟石瓢”,因其兼顾古朴与精巧,成为后世流传极广的石瓢形制之一。

三、石瓢壶近现代发展

进入民国与近现代,石瓢壶的演变并未停滞,反而在紫砂泰斗与实力派匠人的手中,不断焕发新的生命力。

陈光明石瓢壶

民国年间,宜兴制壶高手陈光明的技艺相当精湛,从顾景舟的回忆中可见一斑:顾老年轻时曾受聘赴上海仿古,同行的紫砂高手中便有陈光明,顾景舟后来坦言,“陈光明是当时这批人中技艺最高者”。

顾景舟石瓢壶

陈光明设计的大石瓢,与子冶石瓢的清瘦截然不同,它追求壶身的饱满与丰润,整体造型极具张力,仿佛蕴含着蓬勃的生命力。后来顾景舟正是在这款“满瓢”的基础上,进一步优化设计,打造出了经典的“景舟石瓢”。

顾景舟赠吴湖帆石瓢壶

顾景舟曾受铁画轩老板之邀,赴上海与江寒汀、吴湖帆、唐云等海派文人交流。期间,他精心制作了五把石瓢壶:四把由吴湖帆绘制竹纹,一把由江寒汀绘花鸟,这五把壶分别赠予江寒汀、吴湖帆、唐云、戴相明四人,顾老自留一把。

这段文人与匠人合作的佳话,如今已成为紫砂史上的经典,而当时的四把石瓢壶,如今每把的市场价都已突破千万元,足见其珍贵。

徐汉棠矮石瓢壶

顾景舟的徒弟徐汉棠,以朱石梅的“矮石瓢”为基础,将原本的一弯流改为三弯流,同时调整了出水孔的位置,让出水孔更靠近壶底,使出水更有力,整体器型的节奏也更为紧凑,这款改进后的石瓢,被命名为“汉棠石瓢”。

施小马六方石瓢壶

到了当代,不少实力派匠人的创新,为石瓢注入了新的活力。如今,石瓢的形制已愈发丰富:高石瓢的挺拔、混方石瓢的刚劲、广口石瓢的开阔……无一不令人心折。

徐维明四方高石瓢壶

尽管形态各异,但所有石瓢都始终保留着核心的“理趣”——承继文人脉络,兼顾实用与审美。从北宋苏轼的石铫之思,到当代匠人的创新实践,石瓢壶跨越千年,依旧在紫砂世界中熠熠生辉,成为连接过去与未来的文化载体。