【点睛】 老许整天和泥料打交道的双手,早已粗糙不堪,但这又是一双能把泥料精细控制到以毫为单位的巧手,从老许手里出来的任何一把壶,都敢和机制壶比精度。

这组照片分别拍了两年。在拍许士群大师之前,我对紫砂壶的了解仅限于很基础的皮毛。都是因为老同学田玉豹兄收藏紫砂壶,才有了这陆续两年的拍摄机会。

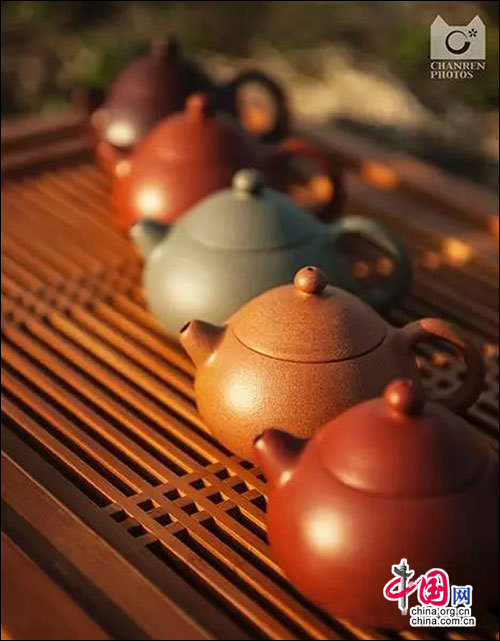

三年前,老田给许大师出了个命题作文,要做12把西施壶,命名为12金钗。懂壶的一听就明白,老田给老许出了一个很大的难题--12把壶用不同的泥料,做出同样的规格、同样的款式,一般的制壶师是难以完成的。因为各种泥料的收缩比相差很大,甚至可以相差百分之十以上,要在烧制前,就预计到成品的大小,并且12把壶大小一致,没有几十年经验积累是难以想象的,老许接下了老田的命题作文,就意味着他接下一套传世杰作的制作。

老田当然知道这12把壶的珍贵,所以也就没忘了使唤我这个会拍点儿照片的老同学,要我帮他拍摄制作12金钗的过程。这对我也是个挑战,以前从没拍过一个民族工艺的完整制作过程。我这次去,就是帮老田拍12金钗最后的两把。

万分庆幸的是,许大师是个一聊起壶来刹不住车的人,对他是聊天,对我是听课,因为只有听明白了其中的深奥之处,我才能有目的地按下快门。

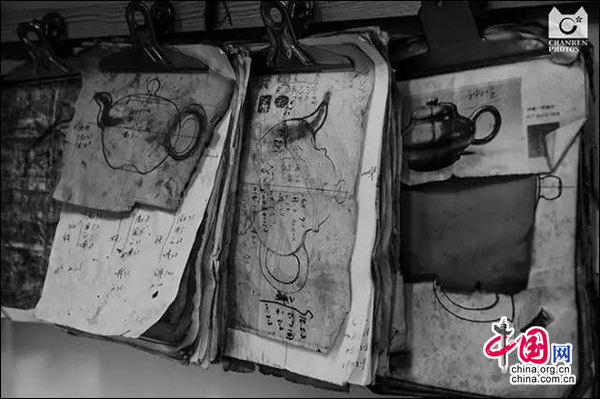

我的拍摄是从许大师的绘图、使用的工具、以及泥料开始的。

从老许这儿我才知道,每一位制壶师都有自己的专用工具,工具大多是自己制作的,各自的工具都不会借给别人。老许的工具也是如此。在他的工作室里,有一张他和汪寅仙大师的合影,老许说那是他在给汪大师讲解自己的工具。

除了工具当然还要有图纸。在他的墙上,整齐地挂着他30年来绘制的每一张图纸,这些图纸被无数次使用,当然,在每一次使用时,他也会进行调整。这些图纸和他做出的每一把壶一样,终究会成为宝贵的文献。

紫砂泥料是无比珍贵的,因为它越来越稀缺了。政府限制了紫砂的开采,市场上好泥料已经很难见到。所以像老许这样的制壶师们,手里总会尽量多储存一些泥料,否则早晚有一天就"巧妇难为无米之炊"了。拍摄过程中,我看到老许会把米粒大小的"边角料"都收集起来,积少成多,丝毫都不浪费。如今陈腐多年的老泥,价格已经相当高,这种泥让有眼力的做壶人藏在手里,再用积累了几十年的精湛技艺做出壶,这样的壶和泥料的价值,是不能简单地用钱来衡量的。

制作一把半斤重的壶,大约需要使用一斤的泥料,无论壶盖、壶身都需要用同样的泥料做"支撑物",等泥坯完全阴干后,再取下"支撑物"去烧制。而取下的泥料,今后也不能再用做主料了。市场上价格便宜的紫砂壶,使用的泥料大多是混合调配而成,因此壶的材料成本自然就低多了。

即使是大师,也很难保证每一把壶都会成功。有时候壶在完成毛坯后,壶底就掉了下来,不过这种损失不算最大的,只是浪费了心血,那泥在处理后还能使用。老许最惨痛的一次是壶在出窑时,突然门开了,吹进一股冷风,几把刚出窑的壶,遇冷开裂,全部报废。老许遭遇了精神、物质的双重打击。

说起温度,老许说他做壶的房间,无论冬夏都不能开空调,因为泥坯必须阴干,过于干燥的空气,就会让泥坯断裂。用老许的话说,做壶最重要的一是工艺,第二就是了解窑温。工艺最重要的是对泥性的了解,窑温就是要熟悉每一个窑的真实温度,而不是标识的温度。

去年去拍摄时,他带有愧疚地对我说:他做壶30年了,前12年他几乎没有赚过钱,每天就坐在这张桌子前钻研学习,全靠夫人一人支撑家庭开支……吃苦,是宜兴每一位制壶大师共同的经历。

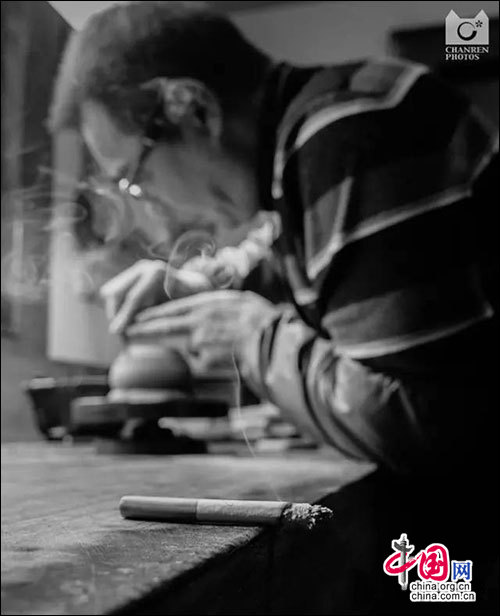

老许整天和泥料打交道的双手,早已粗糙不堪,但这又是一双能把泥料精细控制到以毫为单位的巧手,从老许手里出来的任何一把壶,都敢和机制壶比精度。在工作的时候,老许都会点燃一根烟,并把烟放在桌边儿上,已经把桌边烧成了黑色,它记录了老许30多年辛勤工作的历程。

今天的老许已经是一位成功人士了,除了他的勤奋和精湛的手艺以外,不可否认他赶上了好时候。在中国收藏热潮到来的今天,他刚好站在了潮头。现在他有了一个很豪华的工作室,不过我发现他并没有真的使用它,只是在那里招待我们这样的访客喝茶聊天。真的做壶时,他依然回到他那不足10平米的小工作室,距离几米远的地方,就是他徒弟们的工作室。这里是他出生的地方,也是他起步的地方。他出生的前三天,一场大火烧毁了他家仅有的三间草房,于是他降生在了村民的牛圈里,也就是今天这个工作室的所在地。

临行前,我开口找老许要了一把他儿子的壶,因为我非常替老许高兴,他有一个出色的儿子,继承了他的职业,我问老许:"你儿子10年后能达到你的水平吗?"老许笑笑说:"我给他20年的时间"。

(邱磊)

本文章来自网友投递或者新闻源RSS自动集录,如果侵犯您的权益,请发邮件:rights![]() taohuren.com告知于小编,将尽快做出处理。

taohuren.com告知于小编,将尽快做出处理。