1966年“文革”爆发,紫砂行业再度陷入寒冬。传统作品被视作“四旧”,厂陈列室里获过国际奖项的“老鹰”和“军舰”作品遭破坏。但即便在这样的氛围中,上海的紫砂爱好者仍冒着风险来到宜兴,寻访裴石民求购作品,让他得以延续创作。

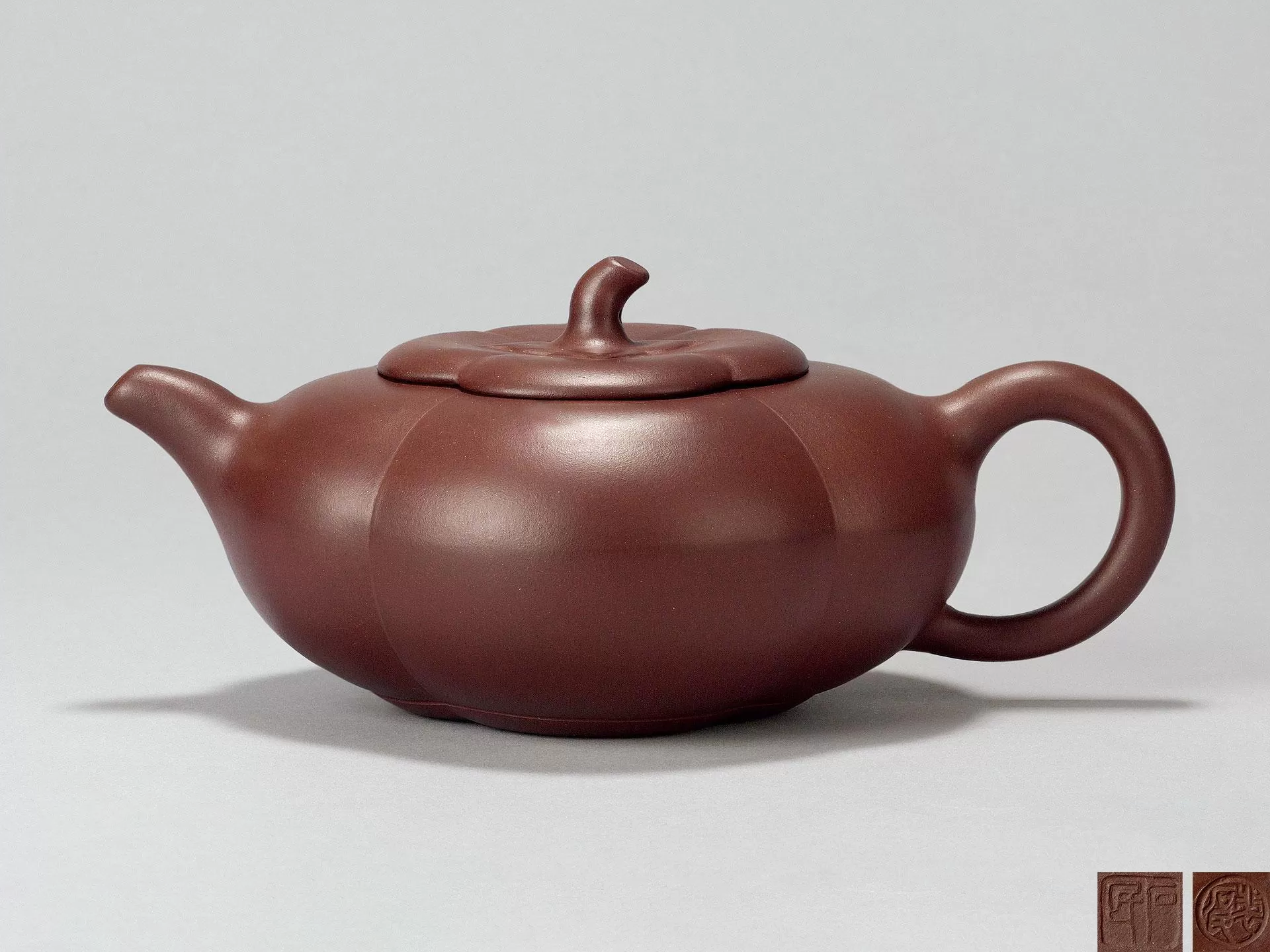

裴石民串顶秦钟壶

晚年的他常使用“裴石民年七十六制”、“七十七老人”等印章,这些作品成为他紫砂生涯的绝唱。

上海盆景协会理事周良骏是他晚年重要的知音,裴石民创作的像真果品等文玩,大多被他与几位上海藏家收藏。

裴石民掇只壶

1969年,77岁的裴石民突发脑溢血,经丁山工人医院抢救后留下后遗症,手虽举不高,但生活尚能自理。此后他多次中风住院,1975年春节,宜兴陶瓷公司书记胡兆根在顾景舟陪同下登门拜年,给病痛中的老艺人带来慰藉。

1977年2月2日,天寒地冻,85岁的裴石民在睡梦中平静离世。长孙裴峻峰回忆:“那年冬天特别冷,老家没有暖气,爷爷床前只放着一个煤炉取暖。厂里为他举行了隆重的追悼会,鼓乐送他安葬蜀山。”这位从民国走来的老艺人,一生历经坎坷却始终坚守。

裴石民海棠壶

裴石民的“不容易”藏在岁月细节里。父母早逝、学徒生涯的艰辛自不必说,在上海闯荡12年,漂泊异乡的孤寂与苦学少有人知。抗战时期,他在困境中仍坚持供儿子读书;文革中,面对“定价过高”的非议,他默默买回自己制作的洋桶壶送给亲戚;被指责“为资产阶级服务”的小花盆,最终由周良骏等人珍藏。

即便工资比同类艺人低一级,他也淡然处之;按政策可留子女在身边学艺,他却让女儿下乡插队直至改革开放后回城,毫无怨言。

裴石民汲直壶

这份豁达源于他对生活的感恩。裴峻峰记得爷爷常说:“过去艺人老了不能做活,子孙不行就只能要饭。现在老了做不动,厂里还一直发工资,60年代还几次去无锡太湖工人疗养院疗养,很知足。”

他将上海的生活雅趣带到宜兴,衣着整洁、养花养鸟、怡养性情,这些在特殊年代被视为“封资修”的习惯,实则是他艺术灵感的源泉。

裴石民莲心套组

在艺术成就上,裴石民堪称紫砂全才。多数艺人专攻光器或花器,他却涉猎茶壶、花盆、花瓶、文玩、摆件、像真果品等所有品类。仅蚕的造型就有17种之多,像真果品惟妙惟肖,花器鲜活灵动,光器典雅大气。南京博物院原副院长宋伯胤称他为“哲匠”,赞其“精于仿制历代名手精品,不仅形合,而且神似”。

裴石民松桩笔筒

如今,裴石民的作品多藏于各大博物馆,市场留存稀少却未被过度炒作。他的徒弟们已成为当代紫砂大师,延续着他的技艺传承。宜兴市政协出版《巨匠——紫砂七老传略》,让这位“陈鸣远第二”的事迹得以弘扬。裴石民虽未赶上文玩市场热潮,也无众多大师头衔,但他以天赋、勤奋与风骨,在紫砂史上留下了不可磨灭的印记。

裴石民微型花盆四件套

从蜀山少年到紫砂哲匠,裴石民的一生如他手中的紫砂器,历经烈火淬炼,终成温润永恒的艺术珍品。他的故事告诉我们:真正的大师,不仅以技艺立身,更以品格传世。