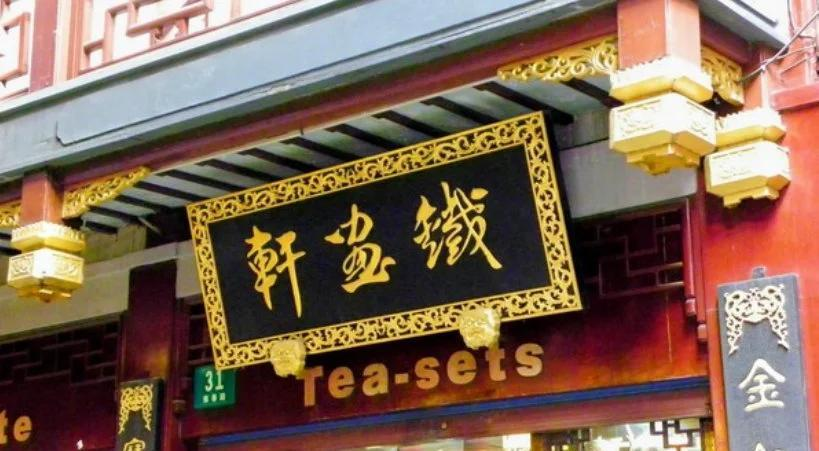

于现代紫砂爱好者而言,“铁画轩”或许是一个略带陌生的名号,但在资深老紫砂收藏家的眼中,它却是民国紫砂史上高端藏品的标志性符号。这个诞生于清末、盛于民国的紫砂商号,不仅承载着两代人的经营智慧,更以独特的铁画技艺与精湛的镌刻工艺,在紫砂艺术史上留下了浓墨重彩的一笔。

民国紫砂商号铁画轩

铁画轩的传奇,始于创办人戴国宝的坎坷与才情。自幼失怙的他,凭借过人的艺术天赋,拜入金陵著名画师华约三门下,在书画与镌刻领域打下了坚实根基。

清末年间,戴国宝辗转至上海,彼时的上海已是中西文化交融的商埠,也为紫砂艺术的革新提供了土壤。一次偶然的契机,宜兴潜洛紫砂艺人蒋祥元(紫砂七老之一蒋蓉的祖父),在游览庙宇时偶遇戴国宝,被其在白瓷上镌刻的书画所震撼:刀法刚劲如铁,章法严谨细腻,尽显文人雅韵。

二人一见如故,相谈甚欢,遂结为挚友。蒋祥元深知紫砂材质的可塑性,建议戴国宝将这独特的“铁画技艺”应用于紫砂器上,这一建议,也为铁画轩的崛起埋下了伏笔。

戴国宝刻 铁画轩款段泥狮球壶

1902年,事业初成、家庭美满的戴国宝,在上海卢家街(今福民街)52号觅得一处店面,正式挂牌成立“铁画轩陶器号”。

商号初期的紫砂货源,皆由蒋祥元从宜兴亲自统筹供应,确保了原料的正宗与优质。戴国宝则将全部心血投入紫砂镌刻:他以刀为笔,在温润的紫砂胎上勾勒山水、题写诗词,铁画技艺与紫砂的古朴质感完美融合,既保留了文人书画的意境,又赋予了紫砂器独特的艺术张力,逐渐形成了独树一帜的风格。

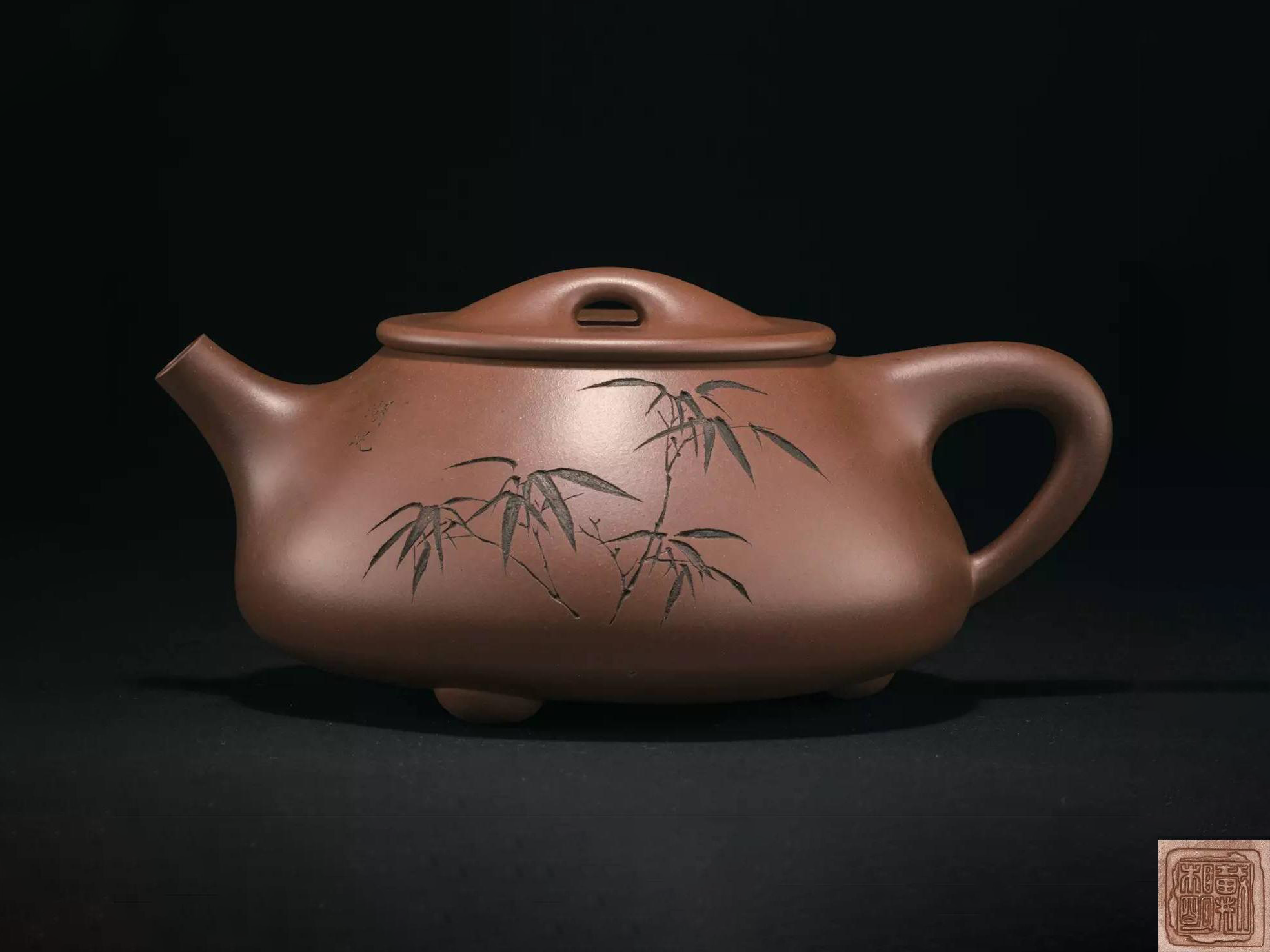

汪宝根制 铁画轩款朱泥线圆壶

凭借这份匠心,铁画轩的名号迅速响彻紫砂界,产品不仅深受国内藏家与文人喜爱,更通过外贸渠道远销海外,让宜兴紫砂文化首次以如此鲜明的“铁画”印记,走向了国际舞台。

民国初年,铁画轩的影响力持续扩大,戴国宝也不断拓展经营规模。1910年,他将商号迁至上海城隍庙九狮亭畔,这里人流量更大、文化氛围更浓,进一步提升了铁画轩的知名度。

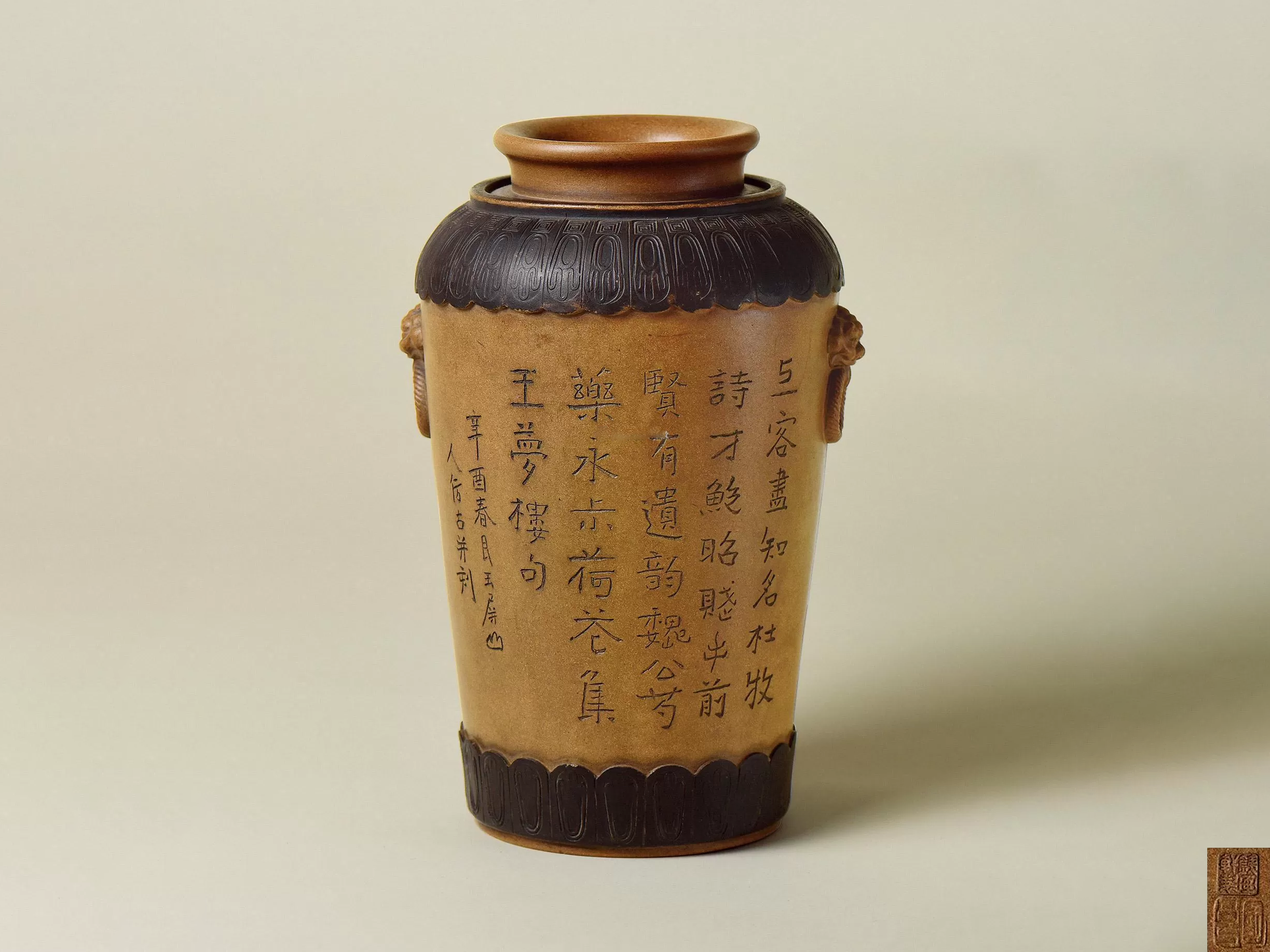

俞国良制、戴国宝刻 双狮耳瓶

此时的铁画轩,已不再是戴国宝一人的“匠心工坊”,更汇聚了一批宜兴紫砂界的能工巧匠:王寅春、顾炳荣、钱盘根、潘柏寿等名家,均曾为铁画轩制作紫砂器,这些艺人的精湛制壶技艺,与戴国宝的铁画镌刻相得益彰,共同铸就了铁画轩产品的高品质,使其成为民国紫砂商号中的佼佼者。

铁画轩第二代传人戴相明(左)与顾景舟合照

然而,时代的浪潮总难避免。抗战爆发后,上海南市沦陷,地处沦陷区的铁画轩被迫停业。危难之际,戴国宝之子戴相明接过了商号的重担,他带着家人与少量设备迁至法租界贝勒河(今黄陂南河)412弄的石库门内居住。

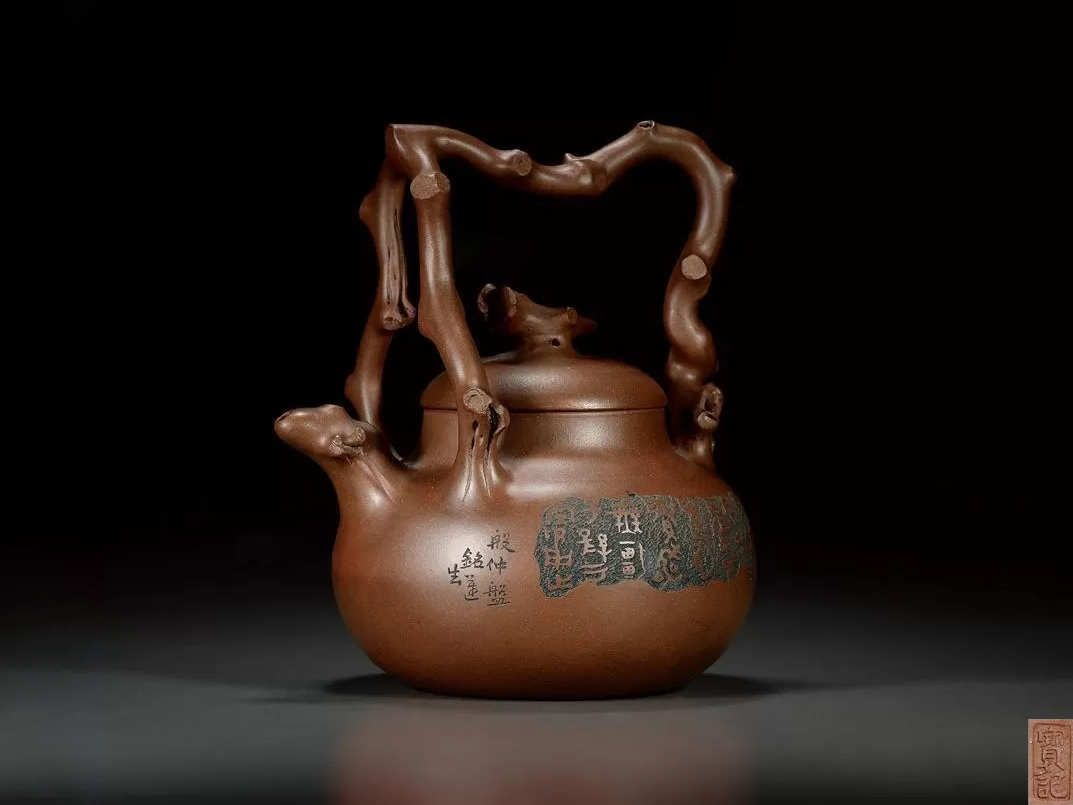

戴相明刻 宝记款东坡提梁壶

由于没有固定门面,铁画轩只能以小规模家庭式经营维持,即便如此,戴相明仍未放弃:他一边努力恢复与宜兴紫砂窑户的联系,确保货源不断,尽力改善市场供应;一边利用经营之余充实文化知识,频繁与书画界、古玩界名家交流,深入理解紫砂艺术的文化内核。

戴相明刻 铁画轩款紫泥大提梁壶

更难能可贵的是,戴相明有着超越时代的商业眼光。他深知传统商号需适应现代市场,便尝试以更灵活的方式推广紫砂艺术。为进一步拓展国际市场,他精心为每一件铁画轩紫砂器拍摄照片,详细编号、标明价格,通过外商及香港、泰国等地的客商,将铁画轩的产品再次推向海外,让战火中的紫砂艺术得以在国际舞台上延续生命力。

戴相明收藏 顾景舟大石瓢壶

此外,戴相明本身亦是书画古玩爱好者,他凭借对紫砂的热爱与鉴赏力,收藏了五十多件紫砂珍品,其中不乏杨氏竹段壶、黄玉麟鱼化龙壶等传世名作,这些收藏不仅是他个人的情怀寄托,也从侧面印证了铁画轩与紫砂名家的深厚渊源。

从戴国宝开创铁画入紫砂的先河,到戴相明在战火中坚守与革新,铁画轩的两代传人,以匠心为笔、以时代为卷,在民国紫砂史上书写了一段传奇。