在紫砂壶的诸多经典器型中,柱础壶凭借其独特的文化底蕴与简洁雅致的造型,成为备受藏家与茶人青睐的品类。这款名壶的诞生,不仅源于匠人对器物美学的精妙把控,更与中国传统古建筑中的“柱础”元素有着深厚渊源,其创制与演变,堪称建筑意趣与紫砂工艺跨界融合的典范。

陈曼生(陈鸿寿)画像

柱础壶的直接创制者,是清代著名的“曼生壶”开创者陈鸿寿(号曼生)。作为“曼生十八式”之一,柱础壶的设计灵感,正是陈曼生从身边熟悉的古建筑构件中提炼而来。

柱础

在中国传统木构建筑里,“墙倒屋不塌”是广为流传的特性,建筑的上部荷载并非由墙体承担,而是由立柱支撑,墙体仅起到围合空间的作用。而这些立柱并非直接嵌入台基,而是通过一块名为“柱础”的石墩与台基相连,柱础也因此有了“磉盘”、“柱础石”的俗称。

从历史维度来看,柱础的出现比立柱晚约五千年。著名古建筑学家梁思成曾考证,河南安阳殷商时期房屋遗址中出土的天然卵石,“当系我国最古础石之遗例”,尽管这处遗址距今仅三千余年,却为柱础的早期形态提供了重要佐证。

柱础极具实用功能。古代工匠为避免落地的木柱因接触地坪受潮腐烂,便在柱脚添置石墩,使其与地面隔离,起到防潮作用;同时,石质的柱础还能增强台基的承压能力,让建筑结构更稳固。

柱础

随着时代变迁,柱础逐渐从单纯的功能性构件,演变为兼具审美价值的装饰元素,成为彰显屋主人品味与匠人艺术水准的载体。即便后来出现了石柱,柱础的装饰作用依然未被取代,反而因“功能与艺术的完美统一”,成为传统建筑中极具趣味的细节。

不同朝代的柱础,形制与雕饰也各具特色:殷商时期多为天然石块,朴素无华;汉代出现圆形、覆斗形柱础,部分还刻有动物纹样;南北朝因佛教盛行,莲花瓣形柱础成为主流;唐宋时期以覆盆式柱础为主,雕饰花样愈发丰富;元代则偏爱素面柱础。

到了明清,北方官式建筑的柱础多为鼓镜式,民间建筑的柱础则造型更随意,正厅檐廊下的柱础常以浅浮雕、高浮雕、圆雕等手法雕琢,图案涵盖动物、植物、器物、文字、几何图形等,成为兼具实用与艺术价值的珍品。

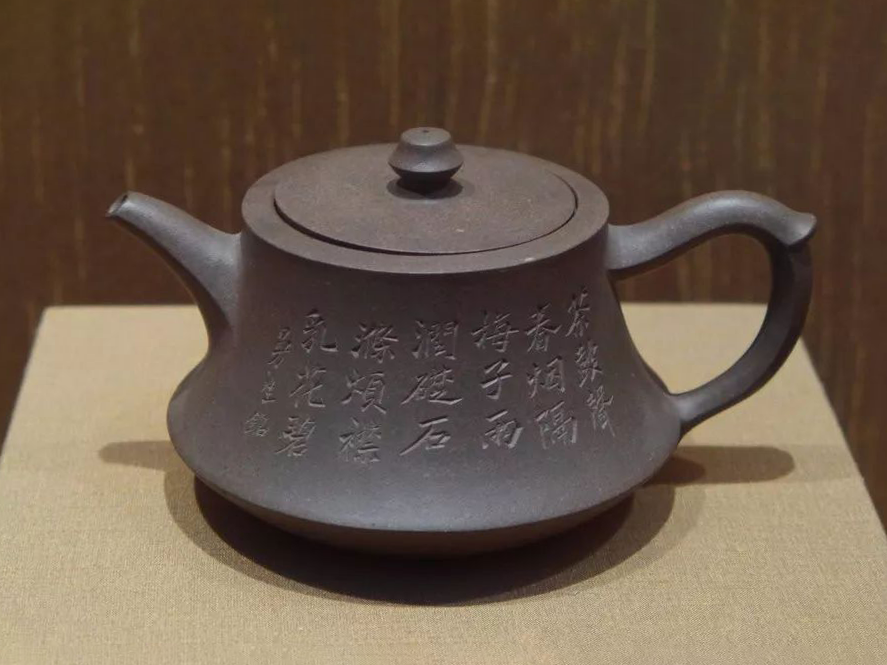

曼生柱础壶(苏州博物馆藏)

陈曼生正是从这一经典建筑构件中获取灵感,将柱础的形态融入紫砂壶设计。柱础壶的壶身形似古建筑中的圆石鼓凳,自上而下逐渐舒展,至底部收敛为圈足,造型简洁大气,曲线圆润流畅,壶口至腰身的过渡自然柔和,完美复刻了柱础的端庄之态。

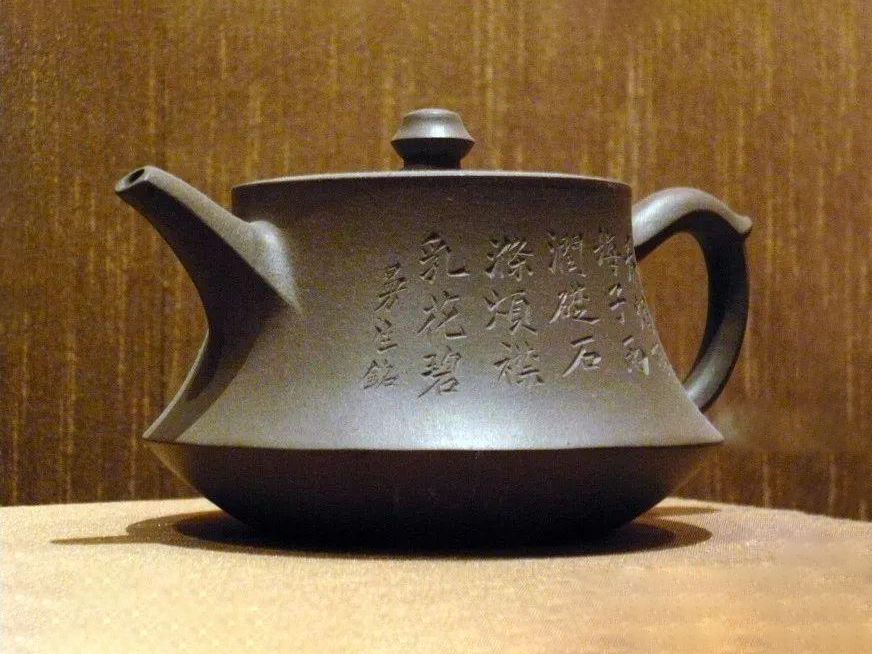

曼生柱础壶(苏州博物馆藏)

更巧妙的是,曼生还结合柱础的特性赋予壶身文化内涵。南方梅雨季节,空气湿度大,柱础会因受潮出现“还潮”现象,民谚“础润而雨”便由此而来。陈曼生据此为柱础壶题写铭文“茶鼓声,春烟隔,梅子雨,润础石,涤烦襟,乳花碧”,将“础润”与“茶润”相呼应,既切壶形,又切茶事,更暗含民谚智慧。

曼生柱础壶(苏州博物馆藏)

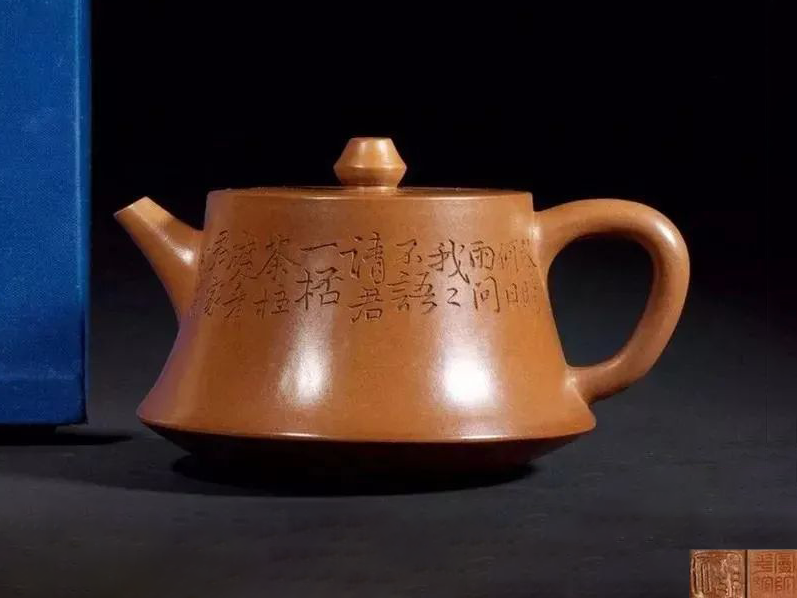

后来,梅调鼎与王东石合作的柱础壶,壶身可见铭文“久晴何日雨,问我我不语。请君一杯茶,柱础看君家”,同样以“柱础”为引,将饮茶与观础测雨的生活趣味结合,进一步丰富了柱础壶的文化意境。

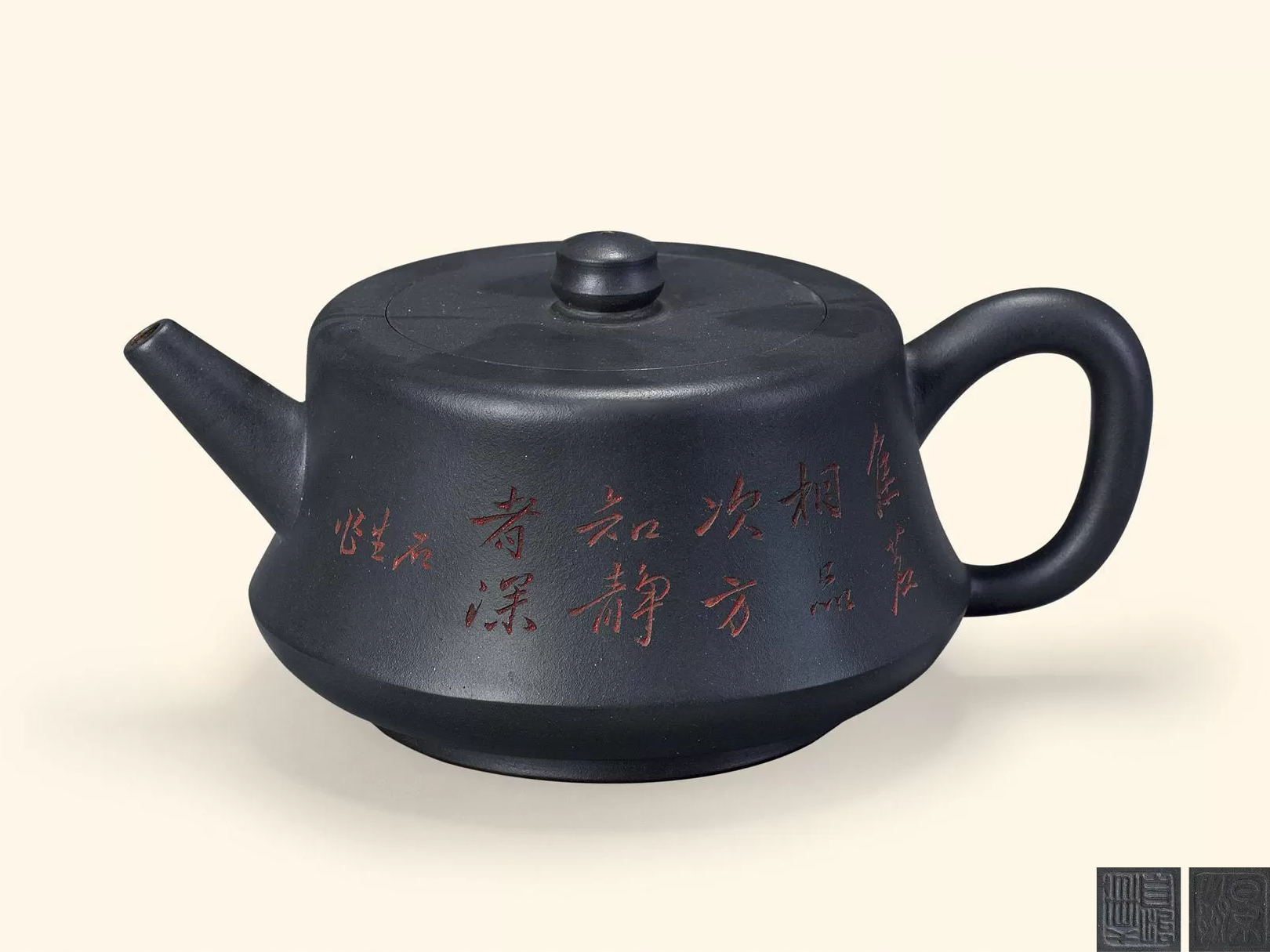

王东石制、梅调鼎铭 玉成窑柱础壶

自陈曼生创制以来,柱础壶的设计不断传承与优化。其典型结构为上下两瓣,上宽下窄,腰部微敛:上半部分向内凹陷,线条如“八”字般舒展有力;下半部分形似托盘,稳稳托起壶身;壶钮则设计为壶身的缩小版,不仅造型呼应整体,更便于拿捏,堪称画龙点睛之笔。

清 杨彭年制 阿曼陀室款柱础壶

整把壶既保留了传统柱础的稳重大气,又兼具紫砂壶的实用功能,将古建筑的内敛含蓄与紫砂器的雅致温润融为一体。

程寿珍柱础壶

如今,柱础壶已不仅是一款实用的饮茶器具,更成为传递传统文化的载体。它象征着稳重大方、含蓄内敛的品格,既是日常饮茶的佳器,也是馈赠亲友的佳品,既能体现对对方品格的认可,也暗含着对生活安稳的美好祝愿。

顾景舟柱础壶

每当用柱础壶泡茶,指尖触碰圆润的壶身,品读壶上的经典铭文,仿佛能透过这把紫砂器,触摸到中国传统建筑与文化的温度,感受古人将生活智慧融入器物的巧思与匠心。