在紫砂壶的大家族里,虚扁壶算不上广为人知的热门壶型,却凭借极高的工艺难度,成为衡量匠人技艺的重要标杆。它还有“书扁”、“水扁”等别称,皆由宜兴方言谐音而来,透着浓郁的地域文化气息。

紫砂行业流传着“造型扁一分,成型难一分”的说法,足以见得虚扁壶制作之不易,既要做到壶身扁润,又不能出现塌陷变形,对全手工操作的精准度和熟练度提出了严苛要求。

一、虚扁壶的起源

虚扁壶的传世历史可追溯至明代,紫砂名家时大彬所制的虚扁壶,是目前可见最早的此类作品。这款壶的壶身极为扁薄,线条流畅自然,是早期紫砂器中几何形造型的典范之作,充满了独特的艺术意趣。

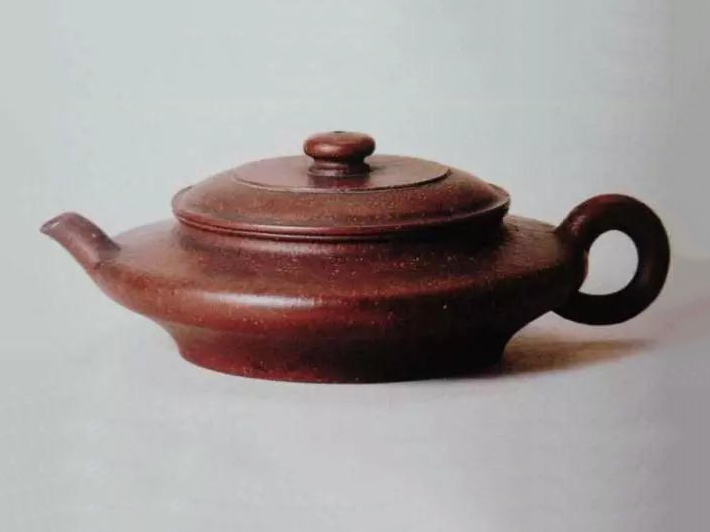

时大彬虚扁壶(上海博物馆藏)

其器形的线与面屈曲和谐,在纤巧的造型中蕴含着潇洒之态,即便壶身扁矮,却丝毫不显局促,反而气度昂扬,实现了刚柔相济的绝妙平衡,堪称当时紫砂壶中的“神品”。

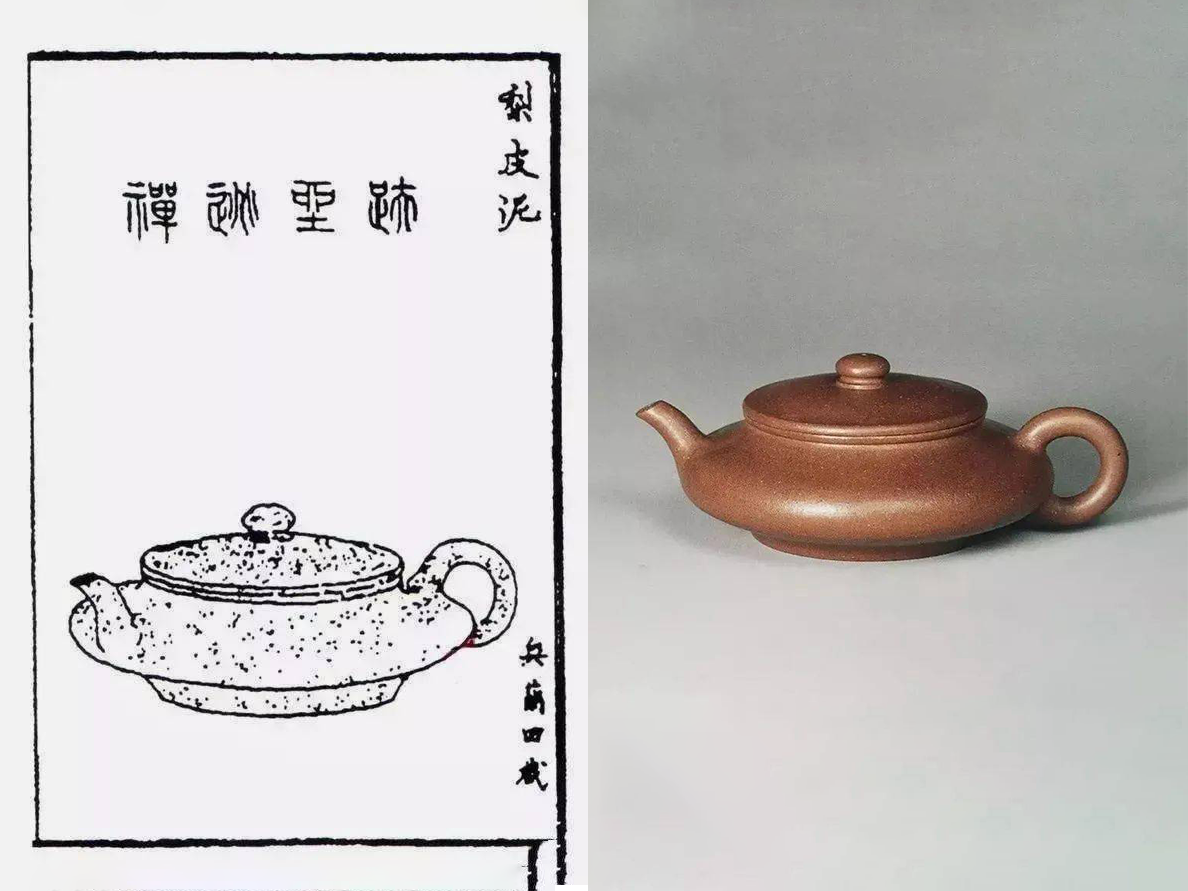

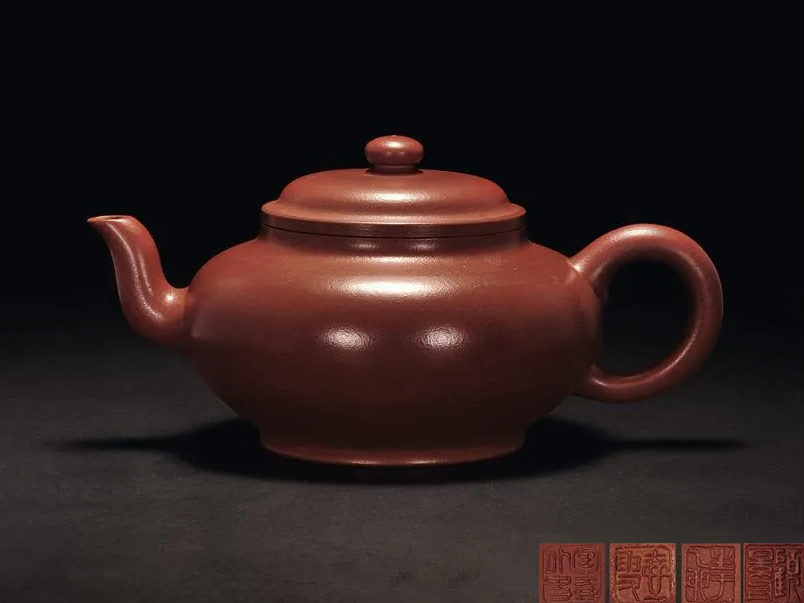

时大彬调砂虚扁壶

所用的调砂泥质,看似粗糙却实则细腻,在粗犷的质感中尽显豪迈之气,造就了别具一格的肌理效果。再搭配上小巧的壶嘴与圆形壶把,整体造型端庄秀美,兼具朴致与凝重之感,进一步奠定了它在紫砂史上的地位。

二、虚扁壶的发展

到了清代,虚扁壶的造型开始出现更多变化,逐渐形成两大主流款式:一种是中腹呈扁鼓状,饱满圆润;另一种则是中腹扁展且带有折线设计,线条更具层次感。

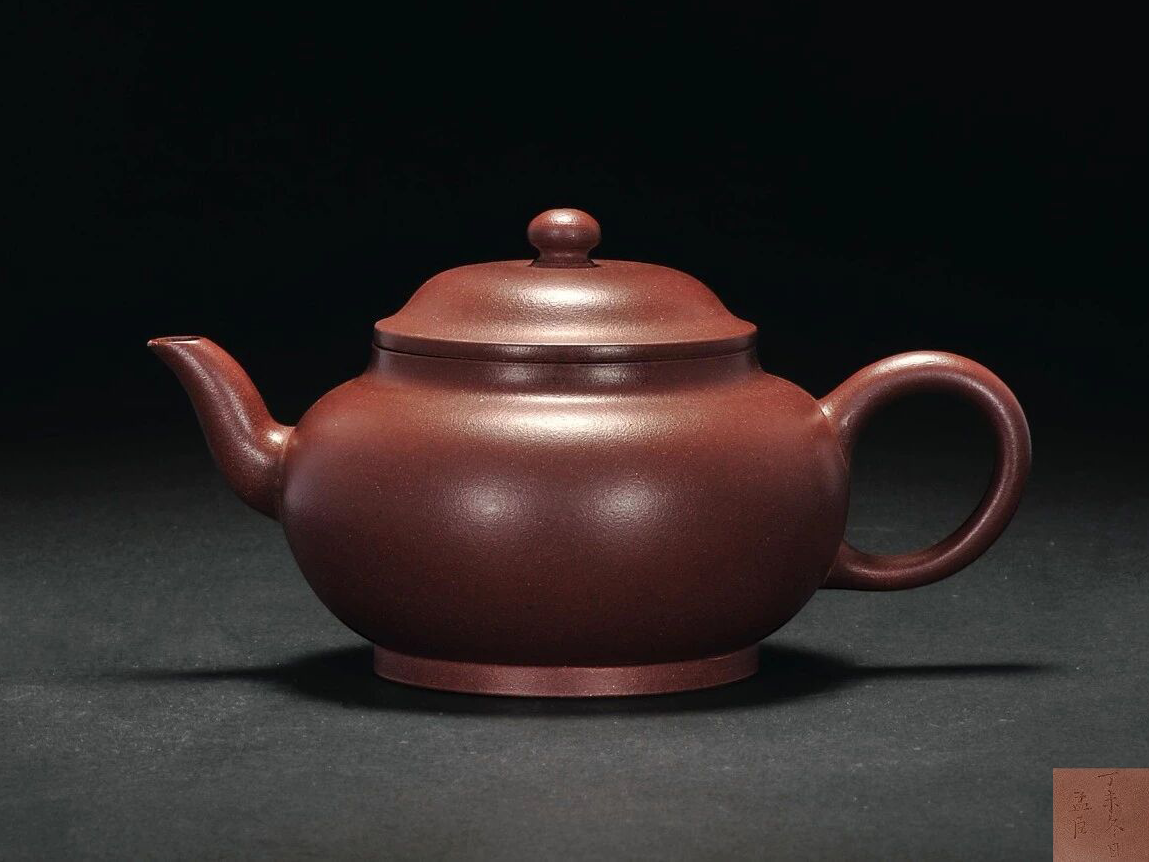

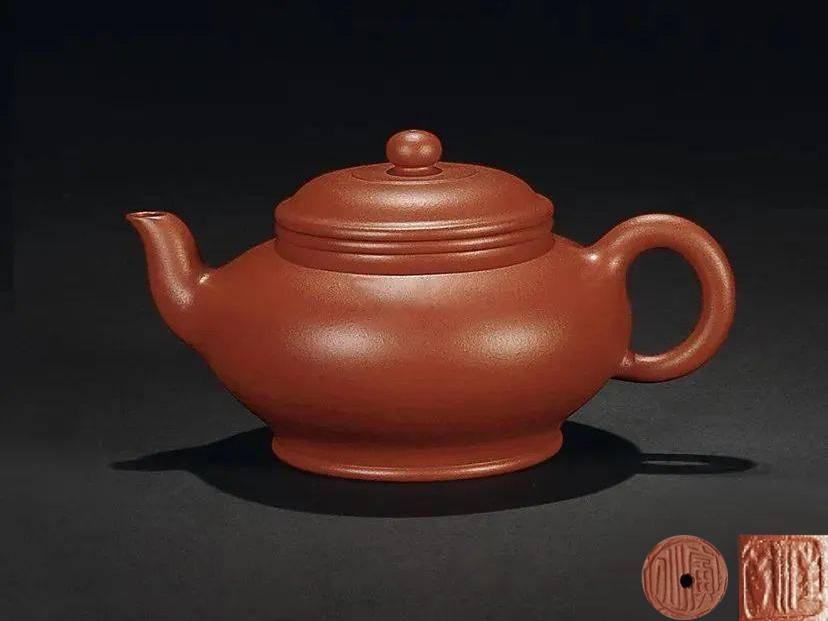

陈鸣远虚扁壶(宜兴陶瓷博物馆藏)

清初紫砂名家陈鸣远所制的虚扁壶,在很大程度上继承了时大彬虚扁壶的经典形制,中腹扁鼓饱满,同时创新性地在壶底做了圈足处理,让壶身更显端庄稳重,成为清代早期虚扁壶的代表性作品。

清早期 若林款虚扁壶

与之风格相近的,还有清早期若林款虚扁壶,同样延续了早期虚扁壶的经典韵味,是当时颇受欢迎的款式。

雍正时期,紫砂名家许龙文、惠孟臣在虚扁壶的创作上又有新突破。他们所制的虚扁壶虽仍以中腹扁鼓为基础,但与前人大彬、鸣远款相比,壶身筒更高,形成了独具特色的形制。

许龙文虚扁壶

许龙文制作的一款虚扁壶,现藏于日本静嘉堂美术馆,在日人奥玄宝所著的《茗壶图录》中还有专门记载,并被命名为“趺坐逃禅”。这款壶腹扁且容积较大,胎体轻薄,泥色呈现出独特的梨皮质感,造型如同僧人趺坐,意境悠远,仿佛能让人感受到物我两忘的禅意。

清雍正 惠孟臣虚扁壶

惠孟臣的虚扁壶则更注重细节打磨,壶身更为饱满,“虚”的意境蕴含在整体造型之中,做到了扁而不塌。他还将传统壶流改为三弯流,胚体圆润细腻,做工精致考究,成为功夫茶道中的经典用器。

进入清乾隆时期,虚扁壶的造型再次迎来改动。匠人在延续“扁”之神韵的基础上,在壶身中腹处设计出折线,让壶型的节奏更加分明,同时将下腹收直,摒弃了此前的圈足设计,使壶身更显简洁利落。

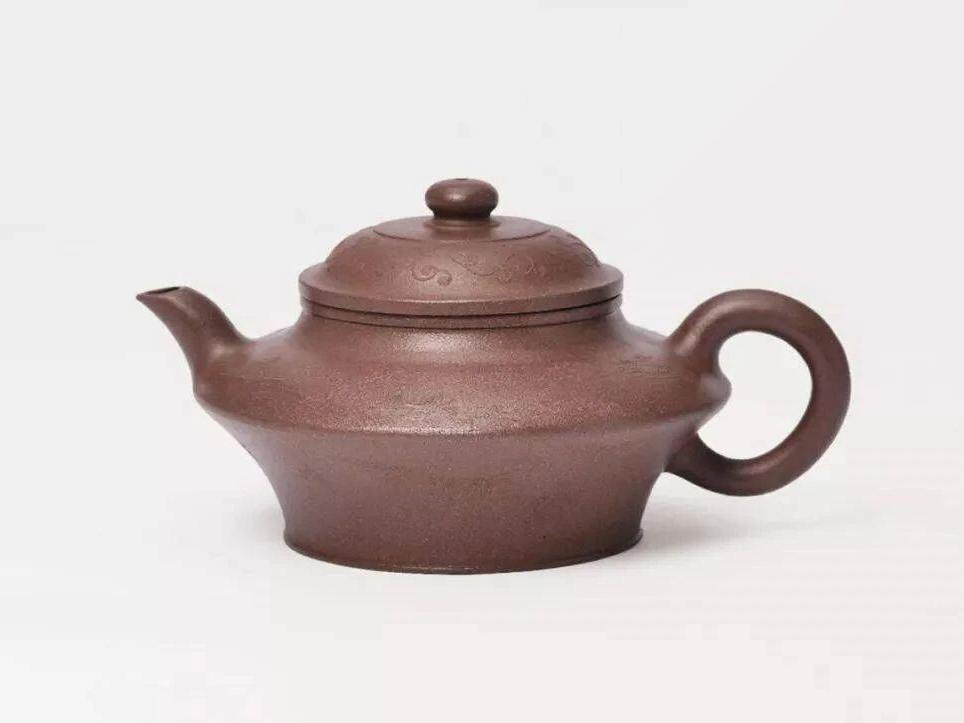

清乾隆 堆泥山水虚扁壶

现藏的清代堆泥山水虚扁壶便是这一时期的典型代表,壶身中部向外翻折,扁圆折腹的造型挺拔俊朗,尽显灵秀之气。壶盖表面装饰有一圈卷草纹,壶体则分为上下两部分,均采用堆泥工艺绘制山水人物图案,尽显宫廷紫砂器华丽精致的装饰风格,也展现出当时紫砂工艺与绘画艺术的完美融合。

顾景舟高虚扁壶

后世对虚扁壶的传承与发展,基本未脱离上述形制框架,同时又融入了更多创新思路。紫砂泰斗顾景舟先生,在惠孟臣虚扁壶的基础上,改制出高虚扁壶,改变了传统虚扁壶矮扁的造型,赋予其全新的视觉韵味,别有一番雅致。

汪寅仙虚扁壶

当代紫砂大家汪寅仙,则对顾景舟款虚扁壶的壶流进行改良,采用暗接工艺,让壶流与壶身的衔接更为自然流畅,进一步提升了壶型的整体美感。

葛陶中虚扁壶

葛陶中老师则以明清时期的虚扁壶为创作蓝本,在传承经典的同时,融入个人对紫砂艺术的理解,形成了独具特色的风格,推动虚扁壶在当代继续发展。

现代 汤重凯制 大彬虚扁壶

纵观虚扁壶的发展历程,它虽始终是紫砂器中的“小众”壶型,却因极高的工艺门槛,成为匠人技艺的“试金石”,唯有技艺纯熟的匠人才能驾驭。

现代 王君伟制 薄胎虚扁壶

如今,这款蕴含着深厚文化底蕴与精湛工艺的壶型,置于茶席之上,依旧能尽显内敛风范,在沉稳低调中散发着独特的魅力,成为紫砂文化中不可或缺的重要组成部分。