蜀山下的南街,青石板路蜿蜒曲折,巷弄深处常会撞见一个身影:头发蓬乱如草,衣衫沾着泥痕,脸上一道醒目的疤痕更添几分落魄,任谁见了都会暗叹一声“背时”。可若细看他稳稳的步履、宽袍大袖间藏不住的从容,那举手投足里藏着的清朗气,便知这人绝不寻常。

袖口轻扬,一把紫砂壶悄然现身,他口中念念有词:“宝珍之壶,只认知己,不卖财主!”话音未落,茶客藏家已争相问询,“银圆两块,仅此一把”的吆喝声里,藏着这位紫砂艺人的底气。

这故事里的主人公,不是《水浒传》里的江湖好汉,而是晚清至民国的紫砂壶大师——李宝珍。

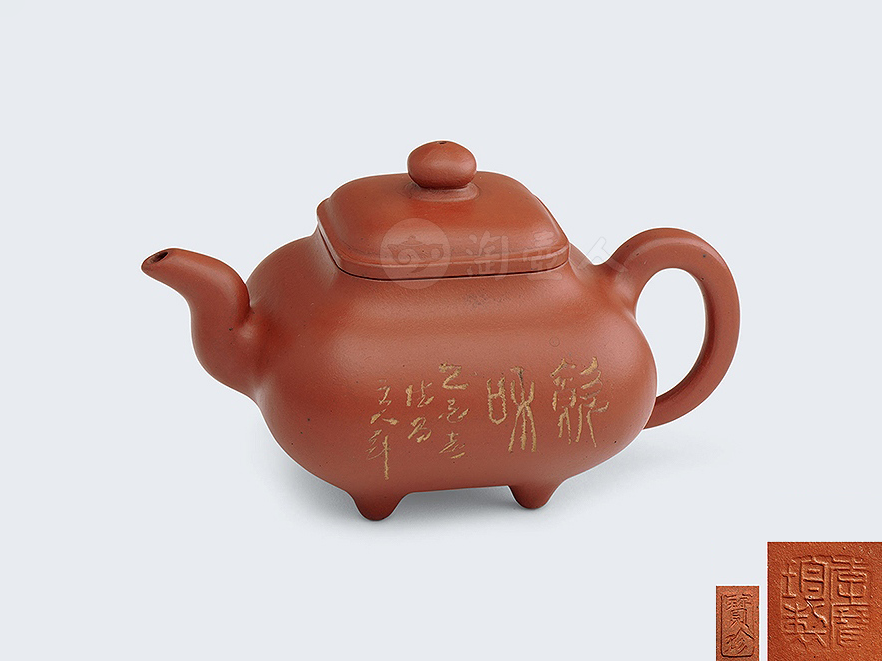

李宝珍红泥传炉壶

一、蜀山文脉:从世家子弟到名师高徒

蜀山南街的烟火气,自古就与紫砂相融。晚清到民国年间,这一带的人家不是围着泥料转,就是守着窑火忙,李宝珍便是在这样的氛围里长大。李家几代制壶,却未能凭手艺摆脱清贫,仿佛命中注定,他这辈子也要与紫砂泥为伴。

所幸,他拜入了紫砂名家俞国良门下。俞国良对这个徒弟格外赏识,待他满师时,特意亲手打造了一套制壶工具相赠。这在当时,是师父对徒弟最高的认可与期许。

师父常说,人生有几样“老”最是珍贵:有个遮风挡雨的老窠,有个知冷知热的老伴,有群推心置腹的老友,手头再有些应急的老货(细软),便是平头百姓的圆满。这些话,李宝珍记了一辈子。

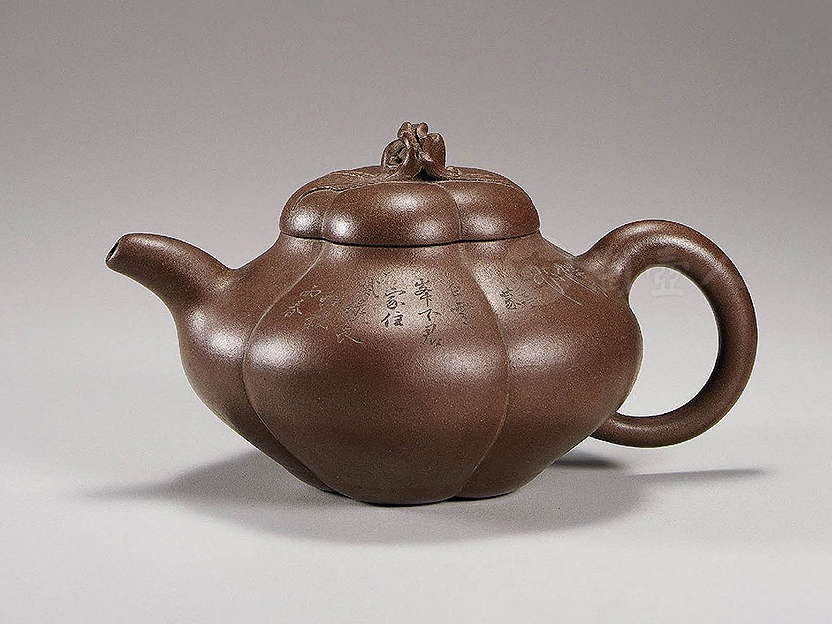

李宝珍合菱壶

二、太行铸艺:平定窑火照初心

一日,俞国良将李宝珍唤到跟前:“山西有个机会,去给阎长官制壶。”李宝珍心头一震,他连县长都没见过,阎锡山可是山西的“土皇帝”!他当即立誓,定不辱使命。同行的还有杨阿时、吴云根两位紫砂艺人,他们后来才知晓,此行并非为阎锡山个人制壶,而是要在山西平定县创办平民陶器厂。

平定县坐落在太行山右中段,自古是兵家必争之地,旧石器时代便有先民在此生息。从夏至秦归属多变,汉初至宋设县,金、元、明、清为州,民国复改县。这里盛产高黏陶土,制陶历史悠久,唐代已产白瓷,宋代更是跻身全国一百三十个产窑县之列,属古定窑系,有“西窑”之称,清代成为山西四大“土贡”窑之一。

李宝珍传炉套组

当地的刻花瓷以黑釉刻花为主,涵盖棕釉、白釉、黄釉、仿哥开片釉、窑变釉等多个品类,剪纸漏花加彩与木叶窑变釉更是堪称绝活。

到了平定,李宝珍与伙伴们大展身手:一边筹建陶瓷厂,一边收徒传艺。年轻的他精力过人,常一人干两人的活,很快声名鹊起,老板赏识,工钱也格外优厚。他给家里写信,说自己天天啃萝卜干,只为攒钱盖房娶媳妇。三年下来,腰包果然鼓了起来。

回到蜀山南街后巷,他真的盖起了三间平房。在当时的壶工里,这已是相当奢侈的宅第。房子有了,媳妇也娶进门,李宝珍的日子,正照着师父说的“圆满”走去。

李宝珍四色合梅壶

三、姑苏扬名:一把紫泥动江南

李宝珍真正的风光,始于1933年。当时新任江苏省主席的陈果夫热衷陶瓷,决意让宜兴师傅到苏州兴办陶瓷厂,李宝珍被选中,这在当时是极大的荣耀。没人说得清为何要在缺陶土的水城苏州办厂,也没人确知厂子具体设在何处,只知他带去了五十多位徒弟,还建了座小方窑,专烧紫砂壶。

苏州名士云集,爱茶的富商也多,李宝珍的壶很快成了抢手货。订单再多,他也不肯做粗活,一如师父俞国良的讲究。窑口常有人守候,壶刚出窑还带着余温,付了定金的客户就赶紧取走。

那时的茶壶市场全凭口碑,李宝珍的代表作在茶客中口口相传:仿师父俞国良的“传炉壶”几可乱真;“葵仿古壶”、“圆条壶”、“犀登壶”各有韵味;最抢手的当属“云龙壶”,壶体上游龙与云纹栩栩如生,暗合着中国人对龙腾盛世的向往,藏家茶客争相追捧。凭着一双手、一坨泥,李宝珍把小日子过得让旁人羡慕不已。

李宝珍葵仿古壶

四、风骨长存:宁为玉碎拒敌寇

然而好景不长,抗战爆发后,紫砂市场一落千丈,龙窑熄火,艺人改行,昔日追捧壶艺的藏家作鸟兽散。日本人甚至在产紫砂泥的黄龙山修筑炮楼,蜀山下的安宁彻底被打破。一日,李宝珍十八岁的大儿子突然失踪,急得他四处寻问,后来南街保长带来消息:孩子被东洋兵抓去修碉堡了。听闻此言,李宝珍一口鲜血喷出,染红了半堵墙。

朋友劝他:“你壶艺闻名,送把壶给黄龙山的日本人,或许能换回儿子。”这句话点醒了他,却也点燃了他的傲骨。李宝珍颤巍巍爬起来,拄着竹节拐杖,将家中所有紫砂壶砸得粉碎,吼道:“宁为玉碎,不为瓦全!”

李宝珍上合桃壶

这位紫砂艺人的最后遗嘱极为简短:“从今之后,李家后人哪怕讨饭,也不要再做紫砂。”

李宝珍死后,家人将他葬在蜀山东麓的龙窑前。这里曾烧制过他无数传世之作,龙窑既成全了他的技艺,最终也收留了他的忠魂。他的坟,离师父俞国良的安息之地不过一箭之遥。兵荒马乱的年月里,连口薄皮棺材都寻不到,家人用一副草帘子送他上路。

蜀山下的风,至今还在南街巷弄里穿行,仿佛仍在诉说那位紫砂壶大师的故事:他用紫泥筑梦,以风骨立世,一把壶里藏着的,是手艺人的初心与民族的气节。

淘壶人藏

李宝珍制 传炉壶

四方传炉壶为清末民国时期较为流行的壶式之一,灵感源于青铜器,自侧而视,壶身浑圆,俯而视之,形为四方,似将天地方圆的道理寄寓其中。此件传炉壶为李宝珍的毕生经典代表作,采原矿老底槽清制成,是其当时在铁画轩时所作。

容量670CC大品,壶身硕大,气韵饱满,方中有圆,挺匀有力,堪为壶中佳作。三弯壶流粗短,环把圆中带方,四足如鼎分立。壶身由民国著名陶刻家吴汉文(号跂陶)铭刻,正面陶刻篆书“传炉”,落款“壬戌夏月跂陶书并刻”,反面刻绘秋菊。此壶经过百年洗礼,老味浓郁,古雅大方,非常具有收藏价值。