半月紫砂壶的诞生,离不开文人与匠人的珠联璧合,其源头可清晰追溯至清代“曼生壶” 的辉煌篇章。它是传世经典“曼生十八式”之一,由“西泠八家”之一的文人陈曼生(名陈鸿寿)设计,与清代制壶名家杨彭年携手创制。

彼时,陈曼生任宜兴邻县溧阳县令,他厌倦了传统紫砂壶的匠气,遂将自身深厚的文人修养——绘画的空灵意境、书法的飘洒笔意、金石的质朴韵味,尽数融入紫砂设计,开创了 文人壶的全新范式。

陈曼生画像

而半月壶的灵感,更是浸润着唐诗的浪漫意境。陈曼生从唐代诗人张九龄“海上生明月,天涯共此时”的名句中汲取养分,将对自然之美的赞颂凝于壶形;同时,他借“全则半,半则全”的造型,传递出中国人特有的处世哲理:月满则亏、水满则溢,“半”字为度,方得圆满。

不过,鲜少有人知晓,这一经典壶型并非凭空而生,其前身实为杨彭年与清代文人吴照合作的“半瓜壶”。

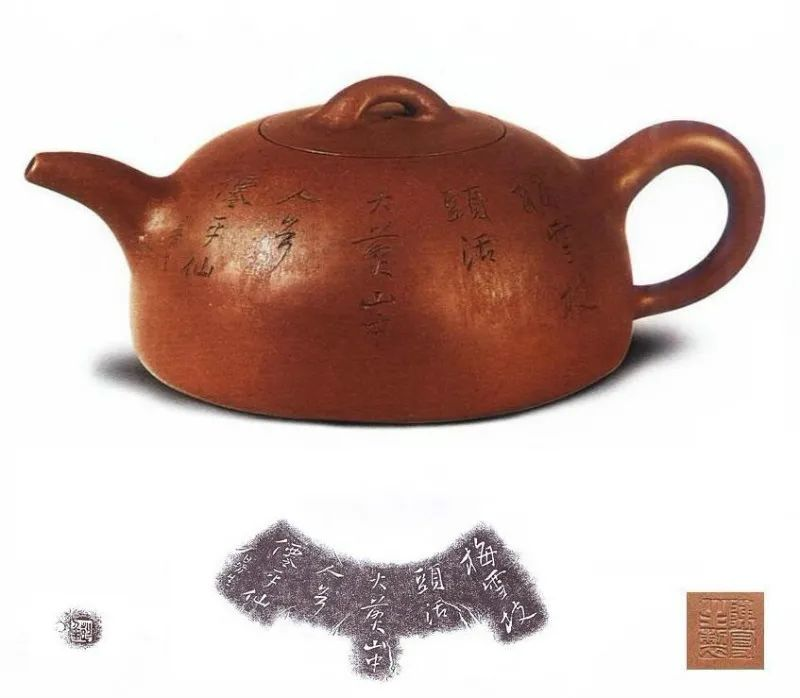

清嘉道 杨彭年制吴照刻 半瓜壶

早期的半瓜壶,壶身呈倒扣半球形制,嵌盖顶端配桥钮,壶把作环形,整器一气呵成,简约中透着古朴稳重;吴照还在壶身满刻劲竹图,枝叶错落有致,甚至有一片小叶延伸至桥钮之上,巧思尽显,且这种“满刻”技法,还早于后世著名的“子冶壶”。

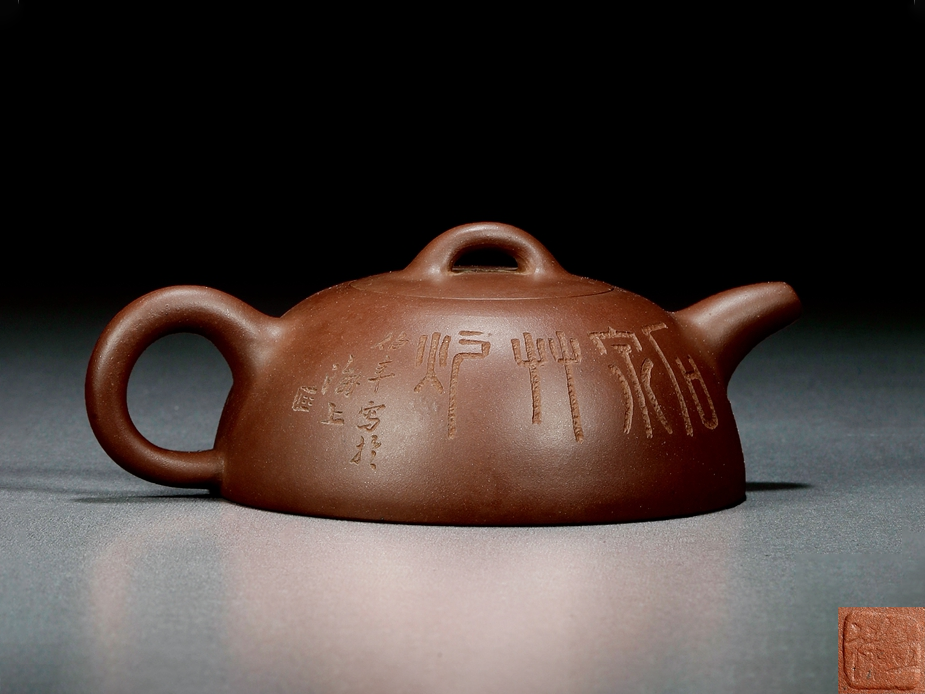

杨彭年制、陈曼生铭 半月壶

陈曼生与杨彭年合作时,以半瓜壶为基础进行改良,最终定名“半月壶”,赋予其更深远的文化内涵。两者的核心差异在于壶嘴:早期半瓜壶的壶流为斜向上胥出,而曼生款半月壶则改为弯流掇出,其余如嵌盖、桥钮的处理则基本承袭,至此,半月壶的经典形制初步定型。

清晚期 立祥制、任伯年刻 紫泥半月壶

自清代以降,半月壶的形制在传承中不断演进,历代名家皆以己之匠心为其注入新的生命力。清末时期,书画名家任伯年曾参与刻绘半月壶,一面以篆书刻“石泉竹炉”,一面绘劲草图,画意十足,这款作品或为其与胡公寿、虚谷等在浙江宁波创办“玉成窑”时的产物,只可惜壶落款“立祥”,其生平已不可考。

清末民国 俞国良制、赵松亭刻 半月壶

同时代的紫砂名家俞国良,亦有半月壶传世,形制与曼生款、玉成窑款相近,均采用掇弯流,只是俞国良所制壶流的拱度稍大,其壶身刻有赵松亭所题“轻身换骨涤瘗肠”,盖内钤“国良”印款,底印“愙斋”,尽显时代特色。

步入近代,紫砂七老中的裴石民、朱可心、顾景舟三位大师,更是为半月壶的发展写下浓墨重彩的一笔。他们并未拘泥于曼生款,各自演变出独特风格。

民国 虞顺恩定制、裴石民制 紫泥半瓜壶

裴石民为虞顺恩定制的半月壶,壶身圆润饱满却不做标准半球形,在收口处巧妙做弧度变化,改嵌盖为压盖,桥钮依旧,整体蓄势集气,韵味独到。

近代 朱可心制 红半月壶

朱可心所制半月壶,壶身半球隆起度更高,下腹近直收,壶流还原了清代白庵款(吴照合作款)的斜上胥出样式,嵌盖设计不变,却将桥钮改为柱形钮,形似小蒙古包,别添意趣。

近代 顾景舟制 小半月壶

其中对当代半月壶影响最深的,当属顾景舟的作品。他所制半月壶,壶身呈标准半球形,饱满大气,壶流同样采用白庵款的斜上胥出式,挺拔有力,最关键的是将桥钮改为圆珠钮,与壶身的半球形遥相呼应,更契合“半月”之名。

现代 惠祥云制 大德半月壶

如今市面上的半月壶,多以顾景舟这款作品为蓝本,在坚守经典形制的同时,融入现代审美,让这一古老壶型在当代依然焕发着鲜活的生命力。

从清代的半瓜壶到曼生半月壶,再到近代名家的创新演绎,半月紫砂壶历经百年而形制未改其本,始终以“半月”为魂,承载着中国人对团圆的期盼、对平衡的追求。它不仅是紫砂工艺的经典之作,更是一部流动的文化史,每一道线条、每一处细节,都在诉说着文人与匠人共同铸就的紫砂传奇。