在紫砂界,顾景舟以其登峰造极的技艺与深厚的国学底蕴,成为无可争议的泰斗级人物。而他与戴相明跨越半生的挚友之情,恰似古曲《高山流水》般动人,相明石瓢壶、鹧鸪提梁壶这两把凝结着二人默契与情谊的紫砂壶,更是这段知音佳话中最珍贵的印记。

顾景舟与戴相明

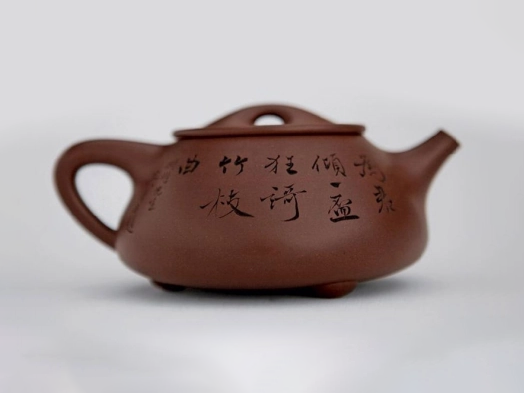

一、相明石瓢壶

20世纪四十年代,戴相明作为“铁画轩”第三任掌门,因家族与顾景舟父亲顾炳荣的业务往来,与顾景舟自幼相识。青年时,二人因对紫砂的共同热爱惺惺相惜。戴相明深知顾景舟才华,进山定制紫砂器时优先让其挑承制品种,还引荐他结识吴湖帆、江寒汀、唐云等海派名家,为顾景舟艺术创作拓宽视野。

为感念这份情谊,顾景舟耗费心血制五把石瓢壶,凝聚其彼时艺术巅峰水准,线条简练、气韵浑厚,堪称紫砂典范。他自留一把,其余分赠戴相明、唐云、江寒汀、吴湖帆。

赠予戴相明的石瓢壶,正面画风动疏竹,反面则题刻唐代诗人白居易《题小桥前新竹招客》中的诗句“为君倾一杯,狂歌竹枝曲”。五把中唯有这把底款非常规的顾景舟印鉴,而是钤盖“戴相明”印章,将二人超越普通友人的知己情定格于紫砂之中。

后来,2015年北京匡时秋季拍卖会上,这把石瓢壶以2702.5万元高价成交,侧面印证这批壶的艺术价值,更显顾、戴二人情谊重量。

二、鹧鸪提梁壶

时光流转数十年,这份情谊在岁月的打磨中愈发醇厚。1983年,68岁的顾景舟已步入人生暮年,一场突如其来的困境却悄然降临——他的老伴徐义宝不幸被确诊为鼻咽癌。为了给妻子寻求最佳治疗,顾景舟放下手头所有创作,专程请假带着徐义宝前往上海求医。

在陌生的城市里,他暂居在上海淮海中学友人周圣希家中,每日奔波于各大医院之间,内心被对妻子病情的忧虑与求医的焦灼填满,生活陷入前所未有的低谷。

就在顾景舟最艰难的时刻,戴相明不顾自身事务繁忙,每周都会准时探望,不仅暖心安慰,还亲手备好可口的饭菜,为奔波劳碌的顾景舟减轻负担。这份雪中送炭的陪伴,如同冬日里的暖阳,驱散了顾景舟心中的阴霾,让他在困境中感受到了久违的温暖与力量。

为了排解内心的烦闷,也为了在求医的间隙寻找一丝精神寄托,顾景舟让徒弟周桂珍从宜兴捎来上好的紫砂泥与制壶工具。于是,在淮海中学那间简陋的临时居所里,每当结束一天的寻医奔波,顾景舟便会静下心来,将所有的情绪与感悟倾注于指尖的紫砂泥中。泥土在他手中渐渐有了生命,焦虑与忧愁也在专注的创作中慢慢消散。

在上海这段特殊的时光里,顾景舟共完成了5把紫砂壶的创作,其中3把为小供春壶,另外两把则是造型精巧、寓意独特的鹧鸪提梁壶。每一把壶都承载着他彼时的心境,线条间满是岁月的沉淀与对生活的热爱。

对于这些倾注心血的作品,顾景舟有着清晰的安排:一把小供春壶交给所在工厂用作工作指标,而两把意义非凡的鹧鸪提梁壶,则要赠予在困境中给予自己帮助的挚友。

其中一把送给了帮忙联系住宿与治病事宜的周圣希,以感谢他的热心相助;另一把则郑重地送到了戴相明手中。这既是对戴相明连日探望、送饭送菜的感激,更是对两人半生挚友之情的再次见证。

自古“知音难觅,曲高和寡”,而顾景舟与戴相明却用半生时光,演绎了一段紫砂界的“高山流水”。从青年时期那把钤专属印章的石瓢壶,到晚年困境中饱含暖意的鹧鸪提梁壶,两把紫砂壶不仅是顾景舟艺术生涯的重要作品,更成为两人挚友之情的最佳载体。

它们静静诉说着一段跨越时光的知音佳话,让后人在欣赏紫砂艺术之美的同时,更能感受到那份超越功利、纯粹真挚的情谊,在岁月长河中散发着永恒的光芒。