在中国紫砂艺术史上,邵大亨“掇只壶”是绕不开的传奇。这把现藏于上海四海壶具博物馆的珍品,承载清代制壶大师的巅峰技艺,经近百年流转,终在当代收藏家许四海守护下重焕光华,演绎一段跨越时空的匠心对话。

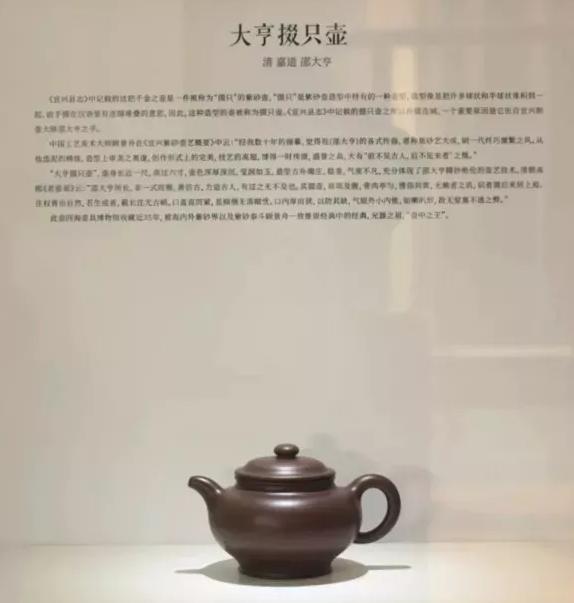

邵大亨掇只壶(四海壶具博物馆收藏)

一、大亨掇只壶的制作者邵大亨

清代道光、咸丰年间,宜兴蜀山上袁人邵大亨堪称紫砂巨匠。他年少成名,性格孤傲正直,《宜兴荆溪县新志》载,某县令以重利诱、拘署施压求其壶,邵大亨宁遭杖责也以劣器应对,坚守艺术尊严。

邵大亨画像

掇只壶是邵大亨的集大成之作。“掇只”取“连缀堆叠”之意,壶身以球状与半球状衔接,古朴端庄又气度不凡。

邵大亨掇只壶(四海壶具博物馆收藏)

清代高熙《茗壶说》详述其精妙:“肩项及腹,骨肉亭匀”,雅俗共赏;壶注“胥出自然”,截长注古峭;口盖严丝合缝,“倾侧无落帽忧”,口内厚狭防缺损,气眼外小内锥避窒塞。壶身长近一尺、高过六寸,胎色浑厚莹润如玉,尽显“力追古人,有过之无不及”的技艺。

邵大亨掇只壶(四海壶具博物馆收藏)

紫砂泰斗顾景舟盛赞:“大亨以后百五十余年中,无有越他之上者。”他在《宜兴紫砂壶艺概要》中评价邵大亨“集砂艺大成,刷一代纤巧糜繁之风”,选泥、造型、技艺皆臻化境,有“前不见古人,后不见来者”之慨。因邵大亨壮年辞世,存世作品极少,这把掇只壶更显稀世。

二、大亨掇只壶的流传历程

大亨掇只壶的流转最早可溯至民国丁松林(1905 - 1949年)。据其子丁燮清(1939年生,世居宜兴蜀山)回忆,丁松林岳父曾任江阴当铺“朝奉”,将壶赠予他。丁燮清年少时常用此壶饮茶,却不知其珍贵,2003年仍误以为是曾获展会奖项的陈寿珍“掇球壶”。

邵大亨掇只壶(四海壶具博物馆收藏)

抗战时期,丁松林之妻潘菊华的娘舅周品珍(中国同盟盟员,时任宜兴蜀山镇镇长),将壶转赠好友潘序伦。潘序伦是宜兴籍会计学家、教育家,被誉为中国“会计之父”,出身书香门第,对文化珍品格外珍视。其侄潘稚亮曾为明代供春壶题铭,而供春壶曾让英人以二万金求购不得,两段紫砂传奇在潘家交汇,更添历史厚重。

邵大亨掇只壶(四海壶具博物馆收藏)

20世纪80年代初,壶传至潘家第三代。为辨真伪,潘家邀宜兴紫砂二厂大师徐汉棠鉴定,确认是邵大亨真品后,甚至提出以壶换徐汉棠两件上品。徐汉棠告知师傅顾景舟,顾景舟见壶爱不释手,赞其“稀世珍品”。潘家晚辈闻此评价,方知壶之分量,忙收回调换之念,悉心珍藏。

三、许四海与大亨掇只壶的交集

许四海与紫砂壶的缘分始于对茶的热爱。这位1946年生于江苏盐城的收藏家,人生充满传奇:幼年逃荒至上海,10岁捡煤渣养家,做过多种苦工,后参军任侦查班班长,参与抗美援越。军旅生涯中,他受潮汕茶文化影响爱上喝茶,接触美术书籍后迷上紫砂,开始逛地摊收藏。

许四海

上世纪70年代末,许四海转业回上海,任职于上海公用事业学校,却将业余时间全投入紫砂收藏与制作。期间,他结识沪上画家、紫砂收藏家唐云,唐云点醒他:“上海不缺科长,缺的是艺术家。”

1984年,许四海辞“铁饭碗”,赴宜兴紫砂二厂深耕。他以“门外汉”为印制壶,风格独特受海外青睐,获“江南壶怪”之称。1985年,其紫砂滴水“夏意”获轻工业部全国陶瓷评比金奖,还被美国亚洲美术博物馆收藏。

1987年,潘家因建宅拮据,决意出让大亨掇只壶。许四海得知后,倾尽家中积蓄3万元购回。不久,有人愿出7万美元收购,远超当年英人求购供春壶的2万美元,却被许四海拒绝:“珍品到了收藏家手中,其价格就转换为一种文化价值,出一百万美元也不卖。”

四海壶具博物馆

如今,邵大亨掇只壶藏于上海嘉定四海壶具博物馆。1992年,许四海创办的该博物馆经上海文物管理委员会特批成立,是中国首家私立壶具博物馆,比观复博物馆早四年。馆内藏千余件文物,从仰韶文化彩陶壶到明清、现代紫砂名壶,构成完整中国壶具史,明代惠孟臣、清代杨彭年、现代顾景舟等大师作品琳琅满目。

2011年5月,博物馆老馆重开,300余件历代陶瓷壶具,为中国文化发展史提供实物佐证。无数观众驻足大亨掇只壶前,触摸紫砂艺术温度,感受传统美学魅力。

大亨掇只壶的百年流转,是紫砂技艺的巅峰象征,是文化传承的载体,更是匠人精神的注脚。它见证时光,也让中国匠心在传承中永生。