石瓢壶始终是紫砂壶中绕不开的经典壶型。提及此款,壶友们对其子冶款、心舟款、景舟款等变体耳熟能详,而顾景舟先生创制的“大满瓢”,更是凭借丰润饱满的造型与极具张力的气度,成为当代紫砂界的标杆之作,让“景舟石瓢”的美名传遍四方。

然而,这款传世经典并非凭空而生。鲜为人知的是,景舟石瓢的诞生,源于顾景舟先生对前辈艺匠陈光明石瓢样式的精心改良与发扬光大。这份跨越时空的技艺传承,不仅见证了紫砂工艺的薪火相传,更藏着两代名家对美学的不同诠释。

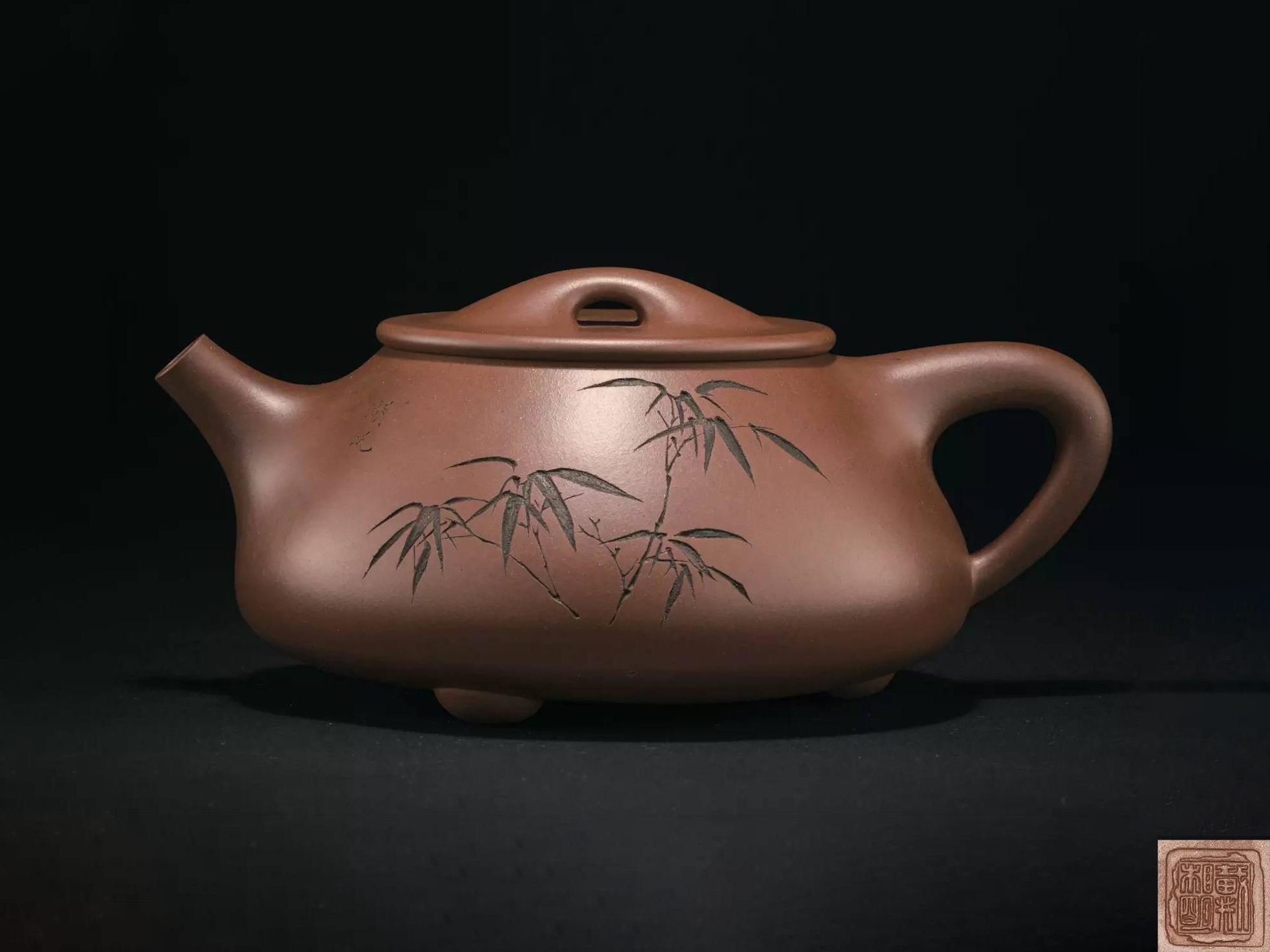

顾景舟满瓢壶

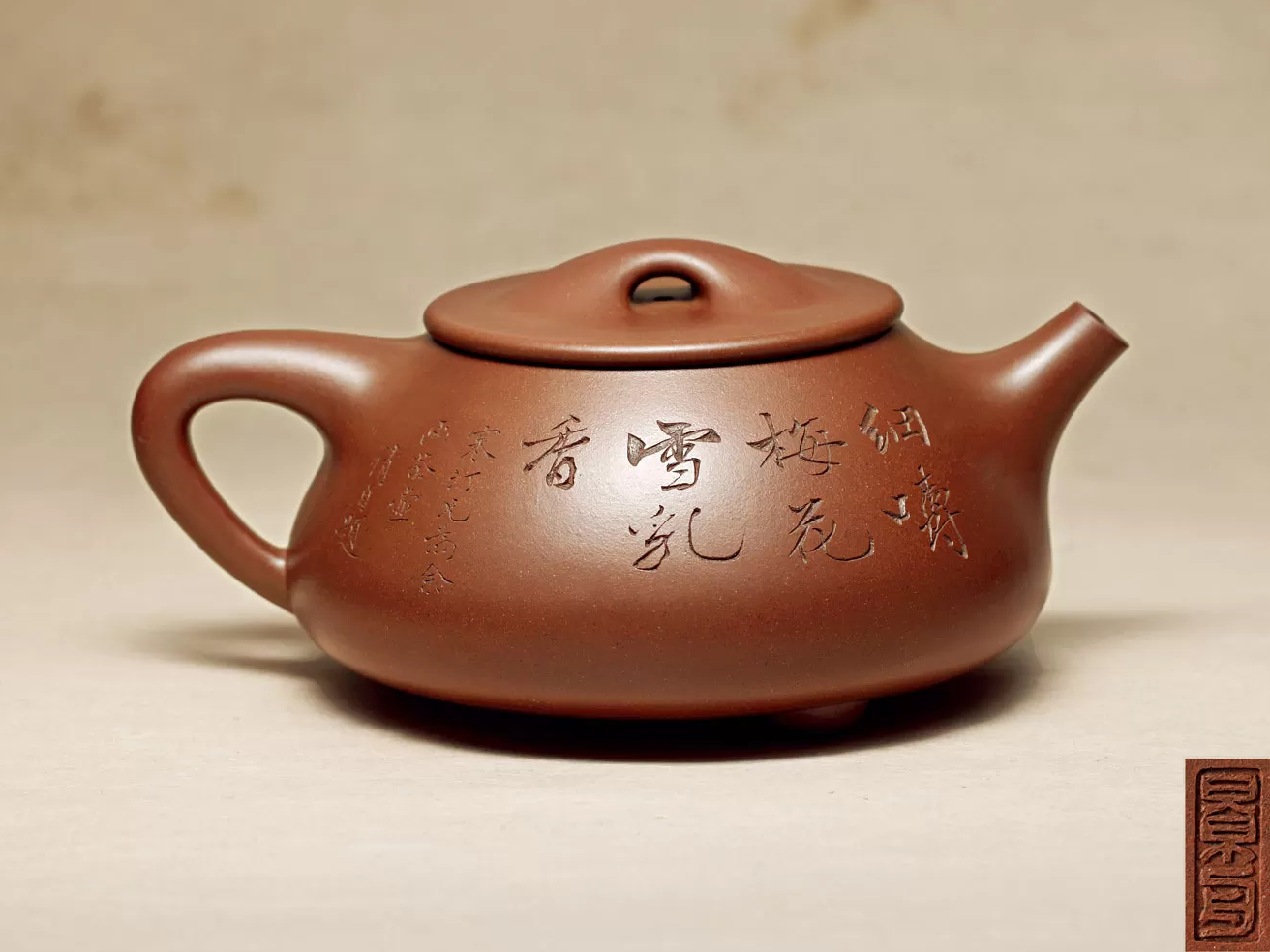

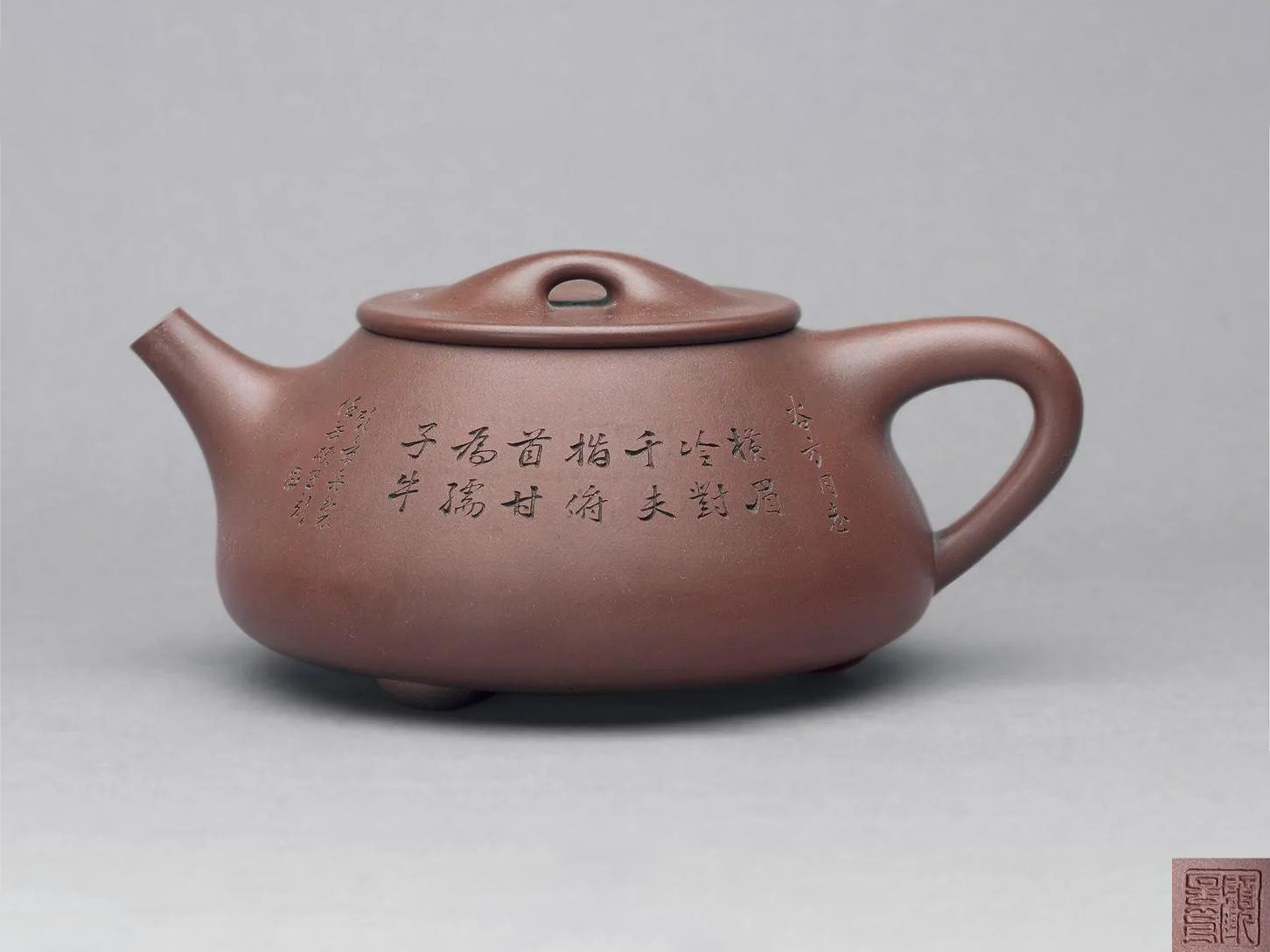

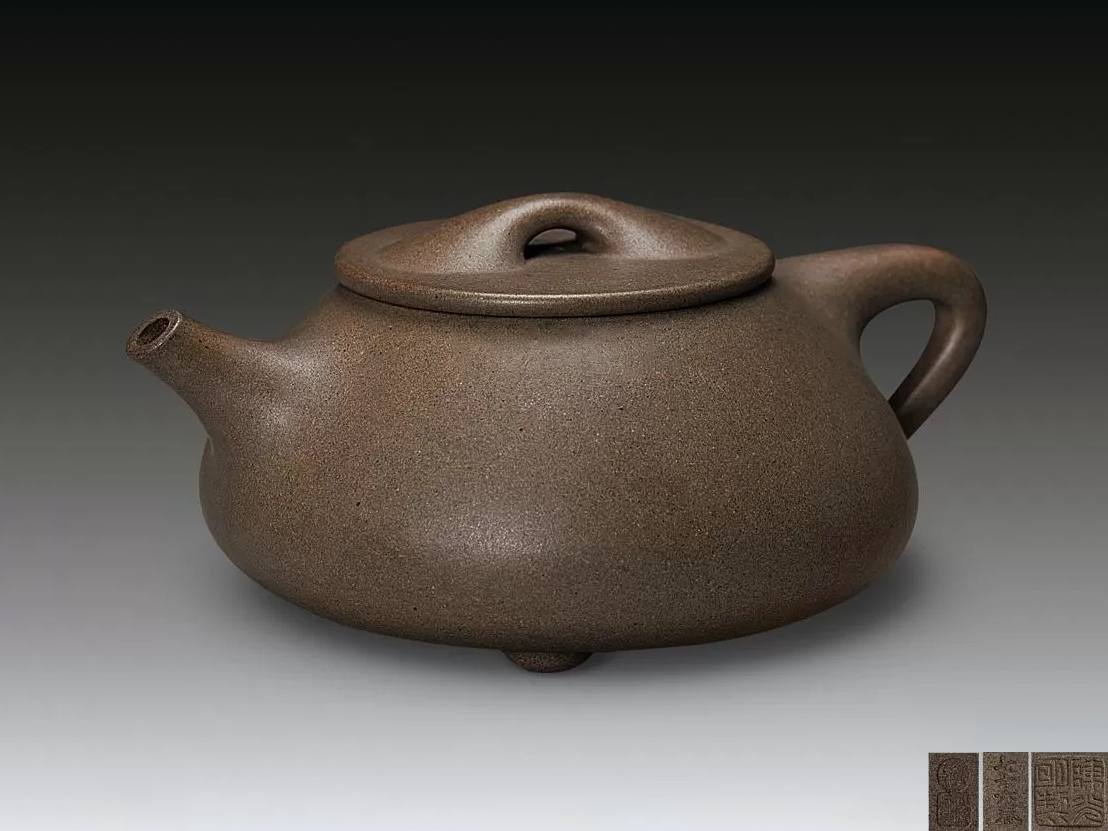

陈光明石瓢壶

一、顾景舟满瓢与陈光明石瓢的传承关系

陈光明活跃于清道光至民国初年,是当时紫砂界公认的名家好手。他自幼侨居紫砂重镇蜀山,潜心钻研紫砂技艺,凭借精湛的工艺与高雅的格调,与清初紫砂大家陈鸣远并称为“二陈”,其技艺水准与行业影响力可见一斑。

陈光明晚年随女儿迁居上海,恰在此处,他与年轻的顾景舟在“郎氏艺苑”相遇,共同投身仿古紫砂的创作。顾景舟曾坦言,在上海接触的诸多仿古名手中,陈光明的技艺“堪称登峰造极”。这份高度评价,既是对前辈的敬重,更暗示着两人在技艺交流中的深度共鸣。

虽因历史资料有限,无法还原当时探讨紫砂奥妙的细节,但可以想见,正是这段共处时光,让陈光明满瓢的工艺精髓与美学理念,在顾景舟心中埋下了创新的种子,为日后景舟石瓢的诞生奠定了坚实根基。

顾景舟满瓢壶

陈光明石瓢壶

二、顾景舟满瓢与陈光明石瓢的风格之别

若说传承是两款壶的“精神纽带”,那么独特的风格设计,便是它们各自的“艺术名片”。

陈光明所制石瓢壶,尽显古朴稚拙之美:壶身呈流畅梯形,线条浑厚而不笨重,在简约中透着大气;三足鼎立的壶足,既稳固了壶身,又添一份轻灵挺拔之态。

直流壶嘴设计简洁有力,与壶身暗接无痕,浑然一体;倒三角形壶把与壶身形成视觉互补,平衡感十足;平压盖搭配小巧桥钮,比例精准,精工细作的质感扑面而来。

整体造型简朴大方,宛如一位沉稳内敛的老者,藏着传统紫砂的“拙趣”与“本真”。

而顾景舟在陈光明石瓢壶的基础上,进行了突破性的改良。景舟满瓢的壶身更显高耸挺拔,线条摒弃了古朴的厚重感,转而追求流畅舒展的韵律。

各部分比例经过反复权衡,从壶嘴、壶把到壶盖、壶钮,每一处都透着协调秀美的精致感,让整体壶型兼具力量与优雅。

这种设计,既诠释了“智欲其圆、行欲其方”的东方哲学,又将“刚柔并济”的美学追求展现得淋漓尽致。

若说光明石瓢是古朴天成,景舟满瓢便是精工巧琢,前者藏着传统工艺的“根”,后者开创新时代的“韵”。

顾景舟满瓢壶

陈光明石瓢壶

从陈光明石瓢到顾景舟满瓢的演变,不仅是两款壶的风格差异,更折射出紫砂艺术传承中发展、创新中守本的核心脉络。陈光明的石瓢,是对传统石瓢壶型的凝练与坚守,用简约线条勾勒出紫砂的本味;顾景舟的满瓢,则是在传承基础上的突破,以更精致的比例、更舒展的线条,赋予石瓢壶新的时代气质。

两款紫砂壶共同证明,紫砂经典的诞生,从不是孤立的创造,而是历代名家在技艺上的接力、在美学上的对话。正是有了陈光明这样的前辈奠定根基,有了顾景舟这样的后辈开拓创新,紫砂艺术才能跨越时光,始终散发着迷人的魅力。